Des adultes en situation de précarité suivent une formation de réinsertion professionnelle. Locuteurs natifs et non natifs, hommes et femmes, ils ont en commun d’être peu scolarisés et peu qualifiés, ce qui les rattache socioculturellement aux classes populaires. Les formations à la fois linguistiques et professionnelles qu’ils suivent dans des structures dédiées sont chargées de les préparer à de futurs entretiens d’embauche et à de futurs emplois qualifiés. Les séances auxquelles ils participent ont pour but de les aider à résoudre leurs problèmes de compréhension, d’expression, mais aussi d’interaction, en français standard parlé et écrit. Ces adultes vivent dans une insécurité langagière, quand ils doivent communiquer et agir en dehors de leur cadre socioculturel familier, y compris lorsqu’ils doivent prendre part à des activités d’apprentissage formel visant à « remédier » à leurs difficultés d’interaction en français.

Fruits d’une recherche collective et impliquée dont les enquêtes et les analyses se fondent sur un paradigme sociolinguistique et sociodidactique et sont dirigées vers l’action sociale et andragogique, les six chapitres qui composent le volume considèrent l’insécurité langagière comme un fait social total, un phénomène anthropologique plurifactoriel et multidimensionnel. Soucieux de respecter la complexité des choses humaines, les chapitres ont tous une finalité indissolublement scientifique et technique, mais aussi critique et socialement transformatrice. Comme les autres publications du groupe Langage, travail et formation (désormais LTF) au sein du laboratoire ATILF de l’université de Lorraine, l’ouvrage s’efforce de décrire et d’expliquer les difficultés langagières des adultes étudiés afin de créer des dispositifs de formation mieux adaptés à leurs besoins et d’une plus grande efficacité, notamment grâce à la fabrication et à l’utilisation des ressources didactiques (et pédagogiques) mises en ligne sur le site de l’équipe de Nancy.

Précisons que le programme de recherche de LTF se développe dans une démarche de contextualisation complexe, à la fois scientifique et praxéologique. D’une part, les enseignants-chercheurs théorisent leur recherche en l’ancrant dans un champ scientifique pluridisciplinaire, d’autre part, c’est en tenant compte des conditions de production sociale, institutionnelle et intersubjective de leurs travaux qu’ils construisent leurs données, qu’ils conçoivent et qu’ils conduisent leurs enquêtes, et qu’ils analysent leurs corpus. Ils contextualisent également leurs interventions sociodidactiques en les adaptant aux terrains et aux acteurs. En effet, c’est en fonction des conditions de possibilité et de contrainte qui prévalent dans les organismes de formation que les chercheurs, avec la participation des formateurs, conçoivent et mettent à l’épreuve des parcours de formation et des dispositifs didactiques qu’ils veulent efficaces. De même, c’est en fonction des contextes matériels et organisationnels des formations, et en fonction des demandes des formateurs et des adultes stagiaires, que l’équipe de LTF élabore et teste les ressources didactiques que l’on trouve sur les portails du site de l’ATILF. Fondamentale et appliquée, cette recherche est également une recherche « impliquée » où les enseignants-chercheurs travaillent en coopération avec les formateurs, mais aussi avec les stagiaires.

Publié en 2023, Les adultes en insécurité langagière. Enjeux sociaux et didactiques marque une des dernières étapes du programme de cette équipe. Dans les pages qui suivent, j’ai tenté de restituer le plus fidèlement possible la richesse novatrice d’un ouvrage original et important, dont la portée scientifique et sociopolitique des analyses et des propositions s’étend bien au-delà des limites de leur objet immédiat. J’ai placé mes commentaires à la fin de ce texte, ou bien mes remarques figurent entre parenthèses quand elles apparaissent dans le corps du compte rendu proprement dit, et qu’elles pourraient être confondues avec ce qu’ont écrit les auteurs. Les termes des auteurs sont placés entre guillemets, et ceux de ma terminologie sont indiqués en italique.

L’introduction et la conclusion du volume donnent les repères nécessaires pour guider les lecteurs, quel que soit leur mode de lecture. Qu’il choisisse de commencer par tel ou tel chapitre ou même de lire façon puzzle, ils ne perdront pas le fil du paradigme ni celui du programme de LTF. Cet effet de cohérence est renforcé par la réapparition, d’un chapitre à l’autre, des concepts-clés du modèle théorique et analytique, et par le jeu des références aux travaux des auteurs de cet ouvrage. Un regret cependant : pour favoriser l’exploitation des idées et des ressources de ce livre par les chercheurs et les étudiants, par les formateurs et les formateurs de formateurs, les éditeurs auraient dû joindre un index des notions et un index des noms ; cela aurait facilité la lecture et l’utilisation de l’ouvrage, tout en préservant sa cohérence théorique et andragogique.

Tandis que les premiers chapitres définissent et interrogent des modèles conceptuels et interprétatifs de LTF, les deux derniers chapitres s’appuient sur ces modèles théoriques pour avancer des solutions concrètes aux problèmes concrets que rencontrent les acteurs de la formation, y compris en proposant des outils d’enseignement-apprentissage dans le volume même, ou en renvoyant au site de l’ATILF, et à un portail ouvert aux contributions de ses utilisateurs, qui propose un large choix de ressources gratuites. Ces documents, ces supports pédagogiques et surtout les modes d’emploi de ces ressources, réifient la démarche et la politique de recherche de l’équipe de Nancy.

Précisons que les cinq premiers chapitres étudient l’insécurité langagière de francophones natifs, tandis que le dernier chapitre s’intéresse à un public d’adultes migrants. Précisons encore que si chacune des études de l’ouvrage privilégie une des composantes de la compétence de communication langagière, et si chacun des chapitres traite de formes d’insécurité particulières, leurs contenus se croisent et se complètent. En effet, les modèles, les analyses et les propositions des auteurs ont en commun de participer d’un même cadre théorique et méthodologique, et de nourrir les mêmes ambitions de changement social.

Dans le premier chapitre, Maud Ciekanski (désormais MC) s’intéresse aux difficultés de compréhension orale d’adultes natifs en formation de réinsertion, des stagiaires qui participent à des séances destinées à développer leurs compétences langagières et professionnelles. Elle explore les facteurs qui engendrent ces difficultés et qui, en contexte professionnel, créent chez ces stagiaires de milieu populaire des expériences d’insécurité sociale et langagière.

À l’instar des autres chercheurs de LTF, l’auteure considère les problèmes langagiers de ces stagiaires comme un phénomène/problème complexe, à la fois linguistique, social et économique, sans oublier la dimension cognitive. Pour respecter cette complexité, MC nous présente les outils conceptuels d’un modèle théorique qui réunit des concepts empruntés à la sociologie, aux sciences du langage et à la didactique des langues, aux sciences de « l’action au travail » (ergonomie, ergologie), mais aussi aux sciences cognitives.

Cette approche pluridisciplinaire lui permet de redéfinir le terme-concept de compétence langagière comme la capacité effective que possède un individu de communiquer, avec succès, dans le processus d’une action située et finalisée. MC ajoute que le développement et la pérennité des compétences des locuteurs dépendent également de leur reconnaissance sociale, notamment institutionnelle. Pour autant, ces considérations ne conduisent pas MC à adopter un point de vue relativiste, elle ne réduit pas les difficultés langagières des adultes en insertion aux situations formelles dans lesquelles ils doivent communiquer et être évalués, leurs problèmes langagiers ont également des causes cognitives internes.

Significativement, quand l’auteure reprend le terme de « répertoire linguistique » (p. 18), c’est pour nous faire comprendre que les langues et variétés (j’ajouterai : orales et écrites) qui composent le répertoire d’un sujet parlant sont inégalement maîtrisées, que les compétences d’un locuteur dans une des langues de son répertoire ne dépendent pas seulement des situations qui en contraignent et en inhibent la mobilisation. Si je comprends bien MC, les compétences des individus seraient également fortes ou faibles par elles-mêmes, en d’autres termes, elles tiendraient à leur habitus. S’appuyant sur les travaux d’Adami, André et Lahire, la chercheure avance que les adultes de milieu populaire ont un rapport au langage et à l’éducation – donc à l’apprentissage ̶ qui, dans des contextes pour eux non familiers, affaiblit l’efficacité sociale de leur pratique langagière, mais qui révèle aussi, du même coup, de réels points faibles personnels.

Pour explorer la dimension cognitive des problèmes de compréhension orale que vivent les stagiaires dans les situations de communication formelle, MC fait appel à la psychologie du langage. Elle utilise notamment un modèle qui distingue deux types de processus de compréhension interdépendants, le processus sémasiologique (quand le sujet focalise son attention sur les formes des signes linguistiques et leur sens littéral) et le processus onomasiologique (quand le locuteur se distancie des formes et de leur sens littéral pour reconstituer le sens du discours) (p. 19). Elle associe la distinction processus sémasiologique/processus onomasiologique à une autre distinction, celle de l’opposition système 1/système 2 du psychologue Kahneman (2012). En combinant les concepts de ces deux modèles, la chercheure explique pourquoi, en situation formelle, les adultes en insécurité interprètent les discours en français standard sur la base des quelques unités linguistiques qu’ils ont pu reconnaître, montrant par là qu’ils n’ont qu’une compréhension finalement très parcellaire du message. Selon la terminologie de Kahneman, dans ce contexte, ils se limiteraient à des stratégies de système 1, régies par l’intuition et l’approximation. Inversement, chez d’autres individus, un parcours scolaire et professionnel riche et capacitant aurait développé un répertoire de stratégies de compréhension efficaces qui leur permettraient d’interpréter les discours et leurs constituants linguistiques d’une manière distanciée, en allant au-delà de leur sens littéral ; ces sujets parlants fonctionneraient plus facilement en système 2, ils sauraient mieux adapter leur attention et leurs opérations cognitives à la diversité des discours et des situations de communication (p. 26).

L’auteure mobilise les oppositions sémasiologique/onomasiologique et système 1/système 2 pour exploiter les résultats d’une « enquête préliminaire » conduite par l’équipe LTF sur les problèmes de compréhension orale que rencontrent des adultes francophones natifs en formation d’insertion (p. 24-29). MC analyse les données d’une séance expérimentale, où des stagiaires volontaires doivent écouter un message sonore sur la prévention des risques professionnels créés par le bruit au travail, avant d’en restituer oralement le sens dans un entretien individuel avec leur formatrice. (La transcription de ce message de type informatif figure en annexe du chapitre : c’est un discours en français standard écrit oralisé, émaillé de phrases complexes, de nominalisations, et de plusieurs mots abstraits.)

Il s’agissait de faire apparaître les difficultés de compréhension orale de ces adultes, donc de les provoquer expérimentalement, sans pour autant déstabiliser les stagiaires au point de paralyser leur expression. Pour pallier ce risque, la formatrice a réalisé l’activité d’écoute et l’entretien individuel avec le stagiaire en dehors des séances de formation, et elle a cherché à instaurer une communication collaborative où, pour soutenir les efforts de formulation de son interlocuteur (sa production orale, donc), elle a utilisé des questions de relance directes et courtes, dans un français parlé peu formel.

Comme prévu, les réponses des adultes ont montré qu’ils fonctionnaient selon un mode d’interprétation intuitif, qui s’appuyait sur peu d’indices, et que leur restitution du sens du message était très approximative, même si la formatrice s’efforçait de les aider. Tout se passe comme si, remarque la chercheure, ils cherchaient à compenser la faiblesse de leur compréhension, voire à donner le change pour la cacher. Détaillant les stratégies utilisées par les enquêtés, MC fait observer qu’ils déplacent l’enjeu de l’activité, qu’ils préfèrent répondre à la question « à quoi ça sert ? » plutôt que « de quoi ça parle ? ». Elle note aussi, extraits à l’appui, que les stagiaires déplacent l’objet de leur discours, glissant de ce que dit le message à des généralités sur le bruit au travail, et à leur vécu personnel. Cet ensemble de données corrobore les hypothèses de l’auteure. Les adultes auraient écouté le document sonore en utilisant des processus sémasiologiques, et selon une démarche qui en resterait à des opérations de type système 1. Peu détaillés, peu pertinents et peu cohérents, leurs énoncés de restitution ne répondent pas aux attentes, ni aux demandes de la formatrice, ni aux performances exigées dans le monde professionnel.

Selon la chercheure, les interviews ont fait apparaître plusieurs points faibles chez ces adultes. Ils ne parviennent pas à traiter les formes linguistiques du discours en fonction de leurs relations mutuelles internes, et ils déplacent la question sur l’utilité pratique du message (sur son intérêt extralinguistique). Tout cela concorde avec l’hypothèse que ces stagiaires en insertion manquent de capacités de distanciation réflexive et analytique, et qu’ils manquent des ressources cognitives et langagières qui leur auraient permis de restituer le sens du message avec des énoncés précis et cohérents.

Tous les chapitres de l’ouvrage proposent des remédiations. MC s’appuie sur les finalités et les stratégies sociodidactiques définies dans les chapitres de V. André (p. 35-67) et A. Divoux (p. 153-173), pour suggérer trois « pistes d’actions » qui relèvent de « l’éducabilité cognitive ». Il s’agit non seulement d’aider les stagiaires à surmonter leur insécurité langagière, mais aussi d’améliorer les dispositifs de formation dont dépendent leurs progrès. Il s’agit enfin d’opérer un retour critique sur le dispositif d’écoute et d’interview mis en place pour les besoins de la recherche. À ce propos, MC n’exclut pas que « la prise en charge de l’interaction par la formatrice (ait) également pu créer des malentendus » (p. 28) entre l’enquêté et son interlocutrice. Je reviendrai plus loin sur ce problème méthodologique quand je discuterai une réflexion autocritique de Virginie André.

Les « situations potentielles de développement » que MC propose de mettre en place ont pour objectifs de réunir les conditions d’apprentissage qui aideront à capaciter les stagiaires parce que le dispositif s’appuiera sur leurs acquis (leurs points forts) pour définir des objectifs et inventer des séquences et des activités plus adaptées à leurs besoins. L’auteure nous rappelle que les adultes ont acquis leurs connaissances et leurs compétences avec un mode d’apprentissage à dominante implicite, où l’on verbalise peu. C’est pourquoi MC insiste sur la nécessité d’organiser des activités d’échanges entre les stagiaires et le formateur que je qualifierai de méta-didactiques, où les adultes s’entraînent à mettre en mots ce qu’ils savent et ce qu’ils savent faire, et à utiliser les vocables et les formulations d’un français standard légitime auquel ils ne sont pas habitués.

En référence à la philosophie pragmatique de John Dewey, la chercheure remet l’expérience pratique des stagiaires au centre des dispositifs d’apprentissage. L’enjeu est de créer de véritables passerelles entre, d’une part, les acquis d’expérience des adultes (des connaissances et les compétences qui ont été acquises dans des situations à dominante informelle), et, d’autre part, les apprentissages nécessairement plus formels de la formation. Si l’on veut y parvenir, MC propose de prévoir un grand nombre et une grande variété de situations d’apprentissage, dont les activités, les procédures et les productions seront en phase avec les exigences communicatives, sociales et pragmatiques des contextes professionnels, comme avec le vécu des stagiaires. Ainsi les adultes seront préparés à affronter les problèmes qu’ils rencontrent dans les situations non familières qui les désarçonnent ̶ au point de dégrader leur répertoire (p. 20). Des dispositifs-passerelles doivent donc faire le lien et assurer des transitions, entre les manières de faire, d’apprendre et de parler informelles et formelles, habituelles et nouvelles. La dynamique de cette approche pragmatique pourrait même aider les adultes et leurs formateurs à surmonter leurs malentendus mutuels, leurs quiproquos (et leurs préjugés) de classe. Du côté des stagiaires, elle les aiderait à dépasser ce qui les empêche de jouer le jeu des communications formelles qui prévalent dans les situations publiques, administratives ou officielles, où l’on est obligé de « couper les cheveux en quatre ». Du côté des formateurs et des chercheurs, elle aiderait nombre d’entre eux à dépasser ce qui les empêche de comprendre les adultes quand ils répondent à la question « à quoi ça sert », plutôt qu’à « de quoi ça parle ». En effet, ces conduites langagières relèvent d’un « sens pratique » (Bourdieu, 1980) et d’un réalisme pragmatique adaptés à leur univers habituel (cf. Malinowski, 1974), même si elles sont en décalage avec les conventions des situations de communication formelles.

Rédigé par Virginie André (désormais VA), le deuxième chapitre traite des questions méthodologiques et épistémologiques que pose le recueil des données d’entretiens oraux avec des adultes francophones natifs en stage d’insertion. C’est justement le choix de ce public qui a conduit l’auteure à retravailler le concept d’insécurité langagière qu’Adami et André (2014 : 77) avaient défini comme suit : « la difficulté pour un locuteur/scripteur de gérer de façon efficace les interactions verbales dans lesquelles il est engagé, d’un point de vue linguistique, interactionnel, pragmatique et social ». En d’autres termes, l’insécurité d’un sujet parlant se traduirait par des difficultés de communication sociale langagière, des problèmes repérables et observables par les chercheurs ou par les formateurs. Révisant sa première définition, la chercheure précise que ces locuteurs/scripteurs mal à l’aise lorsqu’ils doivent interagir de façon formelle font généralement partie des « classes populaires ». Des classes que des travaux de sociologie caractérisent en termes de position sociale et de statut inférieurs. Des classes dont les membres sont dépourvus de capitaux économiques (revenus et qualification professionnelle) et de ressources culturelles légitimes (scolarité, littératie, culture cultivée et savante).

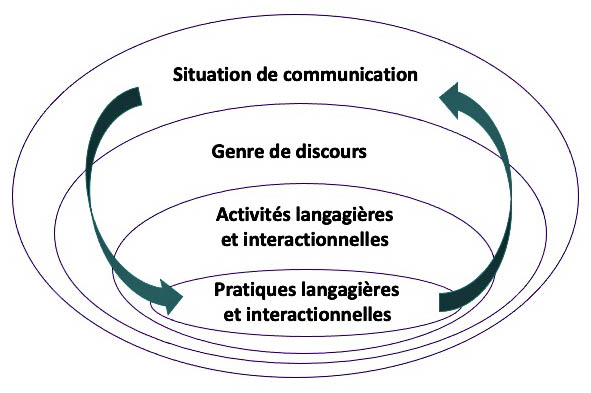

À l’aide d’un diagramme de Venn (p. 44, reproduit dans la fig. 1 ci-dessous), VA schématise le cadre théorique de ses recherches qui sont centrées sur l’étude sociolinguistique des interactions langagières.

Fig. 1 : De multiples influences en interactions

Dans ce schéma, les « pratiques langagières et interactionnelles » font partie des « activités langagières et interactionnelles » qui sont elles-mêmes incluses dans un « genre de discours » (Bakhtine, 1984), tout cela au sein d’une « situation de communication ». Pour montrer que ces composantes enchâssées sont aussi en interaction, le schéma de l’auteure les relie avec deux flèches descendante et ascendante : l’une part de l’ensemble « situation » et traverse ses sous-ensembles emboîtés jusqu’à celui des « pratiques », l’autre flèche part des pratiques pour remonter à la situation. L’auteure renforce son modèle avec deux concepts empruntés à Pierre Bourdieu : celui d’« habitus » (Bourdieu, 1980), i.e. l’ensemble structuré des dispositions développées par l’agent (l’acteur social), puis celui de « marché linguistique ».

Comme d’autres contributeurs du même ouvrage, VA utilise la notion d’habitus (ou « caractère social » (Bourdieu, 1980)) pour rendre compte des compétences interactionnelles et langagières qui permettent aux locuteurs qui en sont dotés de contrôler les composantes d’une situation (y compris leurs rapports avec les autres interlocuteurs), en mobilisant efficacement les manières de communiquer (de se parler et de s’écrire) qui conviennent à la situation et à ces enjeux.

La chercheure s’appuie sur les travaux de Bourdieu et Lahire pour avancer que, dans les milieux populaires, l’habitus langagier s’est cultivé et se cultive dans des situations de communication régies par un rapport pratico-pratique au langage. Dans ces contextes où l’on échange entre membres de la même classe sociale, on se parle pour agir ensemble et l’on communique dans une variété non standard dont les énoncés comportent beaucoup d’implicite (voir MC supra). La trajectoire sociale de ces sujets parlants ne les a donc ni préparés ni entraînés à communiquer avec des interlocuteurs d’un rang socialement plus élevé. C’est le cas dans les situations où les échanges se font dans des genres de discours officiels (entretiens d’embauche, prises de parole dans les réunions publiques, etc.). Dans ces situations, comme le rappelle VA, leurs interlocuteurs attendent d’eux qu’ils s’expriment d’une manière formelle et « structurée ». En effet, ces locuteurs en insécurité sociale et économique sont jugés en fonction de la conformité de leurs paroles aux constructions discursives et aux formes linguistiques du français officiel/légitime.

Emprunté à Bourdieu (1977), repris et défini par Hervé Adami dans le chapitre 3, le terme-concept de « marché linguistique » joue un rôle central dans les travaux de l’équipe LTF. Régies par les normes du « marché linguistique légitime », les situations formelles sont des espaces sociaux où les adultes des classes populaires sont mis en difficulté langagière et interactionnelle. Ces expériences en « marché tendu » provoquent l’insécurité de ces locuteurs. C’est tout le contraire avec les interactions verbales ordinaires en « marché franc », où les gens de peu (Sansot, 2017) sont plus à l’aise et parlent très volontiers, et VA prend l’exemple du mouvement des Gilets jaunes de 2018, où des ouvriers et des employés ont participé activement à des discussions libres et conviviales sur de nombreux ronds-points.

Où étudier les pratiques langagières et interactionnelles d’adultes natifs en insécurité/difficulté langagière ? Pour répondre à cette question, VA a choisi des lieux accessibles à la recherche, où les échanges ne sont plus simplement fondés sur des rapports de familiarité et de connivence (Bentolila, 1991) entre interlocuteurs de la même classe sociale, et où les communications, plus formelles, auront des caractéristiques de « marché tendu ». Les organismes de formation ou les structures d’aide pour demandeurs d’emploi correspondent bien à ces critères. C’est également au sein de ces espaces sociaux, que les chercheurs trouveront, parmi les formateurs, des « alliés » qui les seconderont dans leur recherche impliquée.

Pour mettre à l’épreuve son modèle théorique et méthodologique, l’auteure présente ensuite des données qu’elle a construites et des outils de description qu’elle a créés lorsqu’elle a exploité plusieurs corpus oraux. À l’aide de tableaux synthétiques, VA rassemble des métadonnées qu’elle analyse et qu’elle compare. Qualifiés de « généraux », les trois premiers corpus renvoient à des publics divers, dont les tableaux précisent les caractéristiques sociales (notamment leur niveau d’études). Ces tableaux donnent aussi des indications sur les rapports entre l’enquêté et l’enquêteur, sur les situations d’enquête formelles et/ou informelles, et sur les genres des discours. Les corpus des deux autres enquêtes ont été construits à partir d’entretiens réalisés dans des situations généralement informelles, et à la tonalité familière et amicale. L’un d’eux rassemble des données qui proviennent de conversations entre des étudiants et des locuteurs peu scolarisés, et où les enquêtés avaient été invités à aider les étudiants pour un travail universitaire (une redistribution des rôles et des pouvoirs à méditer, selon moi) ; à ce propos, la chercheure remarque que les locuteurs ont interagi « de façon efficace dans ces situations de connivence » (p. 60) et qu’ils ont beaucoup parlé. Les données du dernier corpus ont été recueillies au cours d’échanges libres, conduits par des étudiants avec des adultes et des adolescents à propos de leur vécu durant la période de la Covid-19. En plus des indications que l’on retrouve dans les autres corpus, sur les genres de discours notamment, les métadonnées de ce corpus donnent des précisions sur les thèmes de ces discours, et VA constate que « le sujet (aussi) fait parler » (p. 63). Tirant les leçons méthodologiques de ces diverses recherches et de leurs corpus, l’auteure souligne que plusieurs stratégies utilisées par les enquêteurs leur avaient permis de gagner la confiance des enquêtés et d’obtenir leur participation active aux entretiens. Pour autant, VA se dit encore réservée sur la valeur de ses recherches et de leurs résultats, et elle ajoute qu’elle ne croit pas aux méthodes d’enquête prêtes à l’emploi.

Quelques commentaires personnels à propos de ce chapitre. Je serai plus optimiste que VA (et que MC, voir supra) sur les effets de vérité de ses entretiens et sur leur efficacité méthodologique. Il me semble que la lecture de ses pages pourra aider d’autres enseignants-chercheurs à obtenir la collaboration des formateurs, et à impliquer bien plus de ces adultes en formation dont on doit déjouer la méfiance.

Plus encore selon moi, la formalité de la relation d’entretien entre un chercheur universitaire et des stagiaires en insertion offre même quelques avantages. Parce qu’elle crée une situation de marché tendu, elle a comme un air de famille avec ce que vivent ces adultes lorsqu’ils doivent passer des entretiens d’embauche, mais aussi, et souvent, quand ils suivent une formation d’insertion. Pourquoi ne pas admettre que les entretiens déclenchent chez les enquêtés en position sociale inférieure les mêmes réactions de défense, et le même genre de blocage communicatif, que ce qu’ils vivent dans d’autres situations formelles et officielles ? Je pense à ces lignes de Bourdieu (1982 : 38) : « le langage désintégré qu’enregistre l’enquête auprès des locuteurs des classes dominées est […] le produit de la relation d’enquête. ». Au lieu de chercher à éviter de créer des malaises et des difficultés chez les interrogés, il vaudrait donc mieux accepter cette insécurité savamment produite comme inévitable… et en tirer des indices d’insécurité langagière pertinents. Tout cela n’empêcherait pas, en même temps (i.e. dialectiquement), d’essayer de convaincre les organismes de formation et les formateurs d’intégrer les échanges d’enquête dans le parcours de formation linguistique et professionnel de ces adultes, en arguant que les stagiaires développent leurs compétences langagières grâce aux interactions avec le chercheur ou le formateur-enquêteur.

En connaissance de cause et de conséquences, le chercheur produit et reproduit donc des difficultés langagières chez les stagiaires, pour qu’ils les mettent en mots et qu’ils les objectivent avec l’aide de leur(s) interlocuteur(s). Ces communications d’enquête se font dans le cadre d’une recherche impliquée étendue à tous les participants, et dont le protocole des entretiens doit établir et nourrir des relations humaines sympathiques et collaboratives entre les chercheurs, les formateurs et les stagiaires. De plus, les échanges oraux provoqués pour les besoins de l’enquête présentent des caractéristiques parfois plutôt formelles et parfois plutôt informelles. Si les conditions en ont été réunies, le micro-univers de la formation et de la recherche parviendrait donc à créer un espace social intermédiaire protégé et protecteur (une sorte d’espace transitionnel à la Winnicott), où le marché linguistique est moins tendu, et où les stagiaires en insertion auxquels on donne la parole, auxquels on demande aussi leur avis, et dont on recueille les commentaires, ont quelque chance de desserrer leurs blocages langagiers.

Dans le chapitre suivant, en une quarantaine de pages, Hervé Adami (désormais HA), aborde les questions des rapports à l’écriture des adultes des classes populaires, de leurs pratiques d’écriture, et de leur insécurité langagière littéracique. L’auteur rappelle qu’en dehors des travaux de Véronique Leclerq (2017) ces réalités ont été jusqu’ici très peu étudiées, alors que « la sécurisation des adultes à l’écrit est […] devenue un enjeu majeur des politiques sociales » (p. 76). De cette sécurisation dépendent la réussite de leurs formations de remise à niveau, mais aussi leur ascension sociale, leur autonomie, et leur émancipation. Pour traiter ces problèmes, HA reprend des termes et des thèses, des questions et des hypothèses qui sont au centre des recherches de l’équipe LTF, et il nous éclaire sur les choix épistémologiques et sur le caractère anthropologique et sociohistorique du paradigme et du programme de LTF.

Comme la plupart des autres contributeurs de l’ouvrage, HA s’intéresse à des adultes francophones natifs, scolarisés en France, qui exercent des emplois non qualifiés ou sont sans emploi, et qui suivent un parcours de réinsertion et de formation linguistique. Leur position sociale inférieure et la faiblesse de leurs ressources/capitaux (Bourdieu) les rattachent à la fraction inférieure des classes populaires. Plus encore que les autres habitants de milieux populaires, ces adultes se caractérisent par leur « éloignement par rapport au capital culturel […] valorisé et valorisable » (p. 75-76), et ils sont piégés dans un système où leurs difficultés à l’écrit entretiennent leur précarité sociale et professionnelle, et réciproquement.

Pour rendre compte à la fois de la complexité et de la logique dynamique de ce système, HA utilise les concepts des modèles théoriques de nombreux historiens, philosophes, sociologues, sociolinguistes et didacticiens pour montrer, de manière à mon sens convaincante, comment et pourquoi les rapports des populations aux écritures doivent être pensés en termes de rapports de classes. En effet, les systèmes multi-inégalitaires des diverses sociétés humaines d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, se sont historiquement construits dans une dynamique de reproduction des inégalités socioculturelles (avec des capitaux et des rangs respectivement supérieurs et inférieurs). Une logique qui se fonde sur la division sociale et hiérarchique du travail et sur la séparation entre le travail intellectuel et le travail manuel. Cette polarisation sociale travaille aussi la socioculture française contemporaine, qui reproduit et renouvelle la distribution inégale des capitaux-pouvoirs, y compris langagiers, et « la faiblesse du capital culturel et scolaire » (p. 74) des classes populaires. HA attire notre attention sur le fait que, malgré des années de scolarisation obligatoire, les adultes stagiaires n’ont pas pu développer des compétences rédactionnelles de base.

Si le chapitre explique clairement pourquoi les rapports des locuteurs d’en bas à la littératie légitime et à la littératie tout court n’échappent pas à cette dynamique de classe et de classement, pour autant, HA reconnaît l’existence de pratiques d’écritures populaires. Mais c’est pour les penser dans leur contexte et leur processus inégalitaires. Avec Lahire (1993), et avec VA dans le même ouvrage, il insiste sur les limites et les faiblesses de la littératie ordinaire des dominés, dont les productions orales et écrites ne se dégageraient pas d’un « rapport oral-pratique » à la réalité, au langage et à l’écrit. S’ils veulent s’approprier la culture littéracique légitime, les dominés-démunis doivent donc s’affranchir des limites de leur rapport au langage. (HA rejoint ici les analyses de MC quand elle pointe la nécessité, pour les adultes, de savoir passer du système 1 au système 2 (voir supra).) Pour préciser sa position, HA revient en détail sur le débat Bernstein/Labov et la question des inégalités langagières. Il s’appuie sur les travaux de Bourdieu (1977) et Grignon et Passeron (2015) pour critiquer les thèses relativistes qui, de Labov aux New Litteracy Studies (p.87-89), escamotent les inégalités de pouvoirs et de compétences effectives entre des individus pourtant socialement classés/déclassés.

Selon l’auteur, au niveau « micro » des structures de formation où interviennent les formateurs et les chercheurs de LTF, celui de la formation des adultes en précarité socioéconomique et langagière, l’enseignement-apprentissage revêt donc un sens à la fois didactique, social et politique. L’enjeu sociodidactique des séquences pédagogiques destinées à ces stagiaires est de les pourvoir de capitaux littéraciques légitimes, grâce à des formations professionnalisantes et langagières qui leur donneront une véritable maîtrise de l’écrit normé, au-delà des compétences langagières élémentaires auxquelles ils ont été bornés, et auxquelles ils se sont limités. L’appropriation des compétences scripturales par les stagiaires n’est donc pas une simple question technico-professionnelle ni pédagogique, au sens étroit des termes, mais un enjeu politique et anthropologique de pouvoir, de transformation sociale et de progrès humain.

Pour autant, rappelle HA, on sait que les sujets parlants dominés et subalternes sont loin d’avoir toujours subi leur sort passivement (cf. VA supra et l’exemple des Gilets jaunes). Le chercheur rappelle les luttes émancipatrices et les conquêtes sociales qui ont marqué les derniers siècles, en France notamment, en soulignant qu’elles étaient tout à la fois socioéconomiques, politiques et culturelles. (Le lecteur pensera aux luttes menées au nom d’un droit à l’instruction pour tous, dans la tradition républicaine sociale.)

Pour mieux comprendre les difficultés scripturales des adultes précaires, avec VA (voir supra), l’auteur utilise la théorie des marchés linguistiques (Bourdieu, 1977) qui montre comment les dominés se retrouvent en insécurité langagière lorsqu’ils doivent communiquer dans des situations publiques à caractère officiel, où des interlocuteurs plus scolarisés et plus qualifiés vont les juger/évaluer en fonction de la conformité de leurs discours et de leurs conduites langagières aux normes de la communication langagière légitime. (Une évaluation de classe fondée sur divers indices convergents, y compris corporels et vestimentaires.)

Les problèmes de ces sujets parlants surgissent notamment quand ils doivent produire un texte structuré et intelligible (où même un discours oral en continu, cf. MC supra). Pour analyser ces difficultés, HA exploite des données recueillies au sein d’une association dans le cadre d’une recherche-action du groupe LTF. Des travailleurs sociaux y ont invité des adultes francophones en formation d’insertion à participer à un atelier d’écriture, où on a proposé à des volontaires de s’exprimer par écrit sur un thème de leur choix et de donner leur opinion. Leur texte devait être retravaillé avec le formateur dans la même séance, avant d’être publié, signé de leur nom, dans le journal de l’association. Je note que cette activité d’expression écrite (et non de simple production) échappe au cadre restrictif des écrits demandés aux apprenants de niveau élémentaire, quand on limite leur initiation et leur entraînement littéraciques aux activités d’apprentissage d’un français de base fonctionnel et utilitaire. Au contraire, ce dispositif de formation créé pour les besoins de la recherche a donné l’occasion aux adultes volontaires (des femmes, pour la plupart) de s’exprimer librement, comme on dit. Malheureusement, les résultats de l’expérience ont montré que les stagiaires n’étaient pas parvenus à rédiger des textes intelligibles.

Analysant une sélection de sept écrits reproduits en annexe, HA remarque que leur cohérence textuelle est approximative, que ces textes correspondent partiellement au genre « article de journal », et que leur message est trop implicite pour que le lecteur puisse comprendre ce qu’il lit. De plus, les stagiaires en sont restés à leur premier jet, ils n’ont pas voulu se corriger ni demander l’aide du formateur, si bien que leur texte n’est pas lisible et compréhensible en dehors de la situation d’énonciation de la séance. Tout cela, analyse HA, trahit la prédominance de la logique de l’oral, et du « rapport oral-pratique » au langage conceptualisé par Lahire. Sur ce point, j’avancerai une hypothèse qui va dans le sens de l’auteur. Si l’expérience a échoué pédagogiquement (tout en étant scientifiquement productive), c’est qu’elle n’a pas échappé au rapport social oral qui sous-tend les activités langagières et interactionnelles entre les membres des milieux populaires. La logique de l’oral est une logique pratique de co-construction des discours, où les interlocuteurs coopèrent pour élaborer un discours dialogal à deux ou à plusieurs voix. L’expérience d’expression écrite n’a pas échappé à cette logique tacite.

En conclusion de son chapitre, l’auteur appelle les chercheurs à s’affranchir de « l’éparpillement des recherches hyperspécialisées » (p. 104) et à développer un modèle théorique qui intégrerait les apports des diverses sciences humaines mais aussi ceux des neurosciences. Ce paradigme de la complexité humaine aiderait à mieux comprendre les problèmes d’insécurité langagière que vivent les adultes précarisés et faiblement qualifiés, mais aussi à mieux les former. Notamment, écrit HA, pour affronter les difficultés que leur crée la révolution numérique, et littéracique.

On sait que le français parlé correct et légitime, ce que j’appelle le français surnormé (Lefranc, 2018), a été standardisé et continue de l’être sur le modèle de l’écrit. D’où l’importance de s’arrêter sur la littératie. Si l’exposé et l’argumentation d’HA me semblent à la fois riches et convaincants, j’aimerais discuter une partie de la réponse qu’il apporte, au début de son chapitre, à une question capitale, d’une manière à la fois précise, solidement argumentée, et théoriquement stimulante : celle du rapport des peuples à l’écriture. Il le définit comme un « rapport historique de classes » (au pluriel) qui détermine l’appropriation de l’outil graphique (voir p. 76-79). En s’appuyant sur plusieurs travaux d’anthropologie et d’histoire, HA explique pourquoi et comment la maîtrise de cette « technologie de l’intellect » (Goody, 2007) varie selon les classes sociales. Toutefois, l’auteur défend la thèse que « ce n’est pas la nature de l’écrit qui en fait un instrument de pouvoir » (p. 77) et il parle « du caractère fondamentalement démocratique de l’écrit » (p. 78).

Au contraire, selon moi, intrinsèquement normés et normalisateurs, les systèmes graphiques ont été sciemment conçus pour en rendre l’appropriation difficile. Ce que j’appellerai « la technologie culturelle de l’écrit » est une biopolitique de polarisation sociale. À la différence d’HA, je n’exclurai pas l’hypothèse que, de l’époque de Sumer à aujourd’hui, les écritures ont été fabriquées de telle sorte qu’elles présentent par elles-mêmes suffisamment de complexité pour ne pas être facilement maîtrisables par n’importe qui. Cette caractéristique de la matérialité graphique exige donc de pouvoir suivre un véritable parcours initiatique, une formation réservée à ceux qui auront été sélectionnés par des autorités pour devenir des scribes ou des lettrés, c’est-à-dire des gens du métier ou des sujets parlants très instruits, des élites. L’histoire des systèmes graphiques du mandarin, de l’arabe, ou encore du français écrit et de son orthographe (c’est-à-dire des rapports socialement sélectifs qu’institue l’orthographe), me parait édifiante. Concrètement, les langues écrites oralisées sont et restent difficilement accessibles aux gens du commun. Pour les maîtriser, on doit passer par un enseignement scolaire formel long, exigeant, compétitif, et souvent humiliant (cf. infra). Certes, les parcours d’apprentissage peuvent devenir démocratiques, à l’exemple des formations à la culture écrite dispensées par les ouvriers typographes dans les Bourses du travail françaises du xixe siècle. De ce point de vue, l’exemple turc est particulièrement intéressant, quand on considère les pratiques d’éducation et d’alphabétisation populaires des Instituts de village (1940-1954) (Arayici, 1986), et d’abord quand on examine la fabrication de la langue écrite turque contemporaine. En effet, ce matériel linguistique national et officiel apparaît plus démocratique, i.e. plus accessible aux profanes.

Dans le cas du français légitime, aux difficultés d’instrumentalisation de l’écrit intrinsèques à l’outillage littéracique, s’ajoutent et se mêlent celles créées par les modes d’enseignement-apprentissage formel («scolastique », disaient Freinet - et Bourdieu). Tout cela aide à mieux comprendre pourquoi, comme l’a noté HA (p. 73), bien des adultes de milieu populaire sont en insécurité langagière écrite et orale après des années passées à l’école élémentaire, puis au collège et au lycée. Tout se passe comme s’ils avaient des difficultés à écrire et à lire malgré leur scolarisation mais également, au moins en partie, à cause d’elle. En résumé, l’enseignement de la littératie empêcherait d’autant mieux les subalternes des classes populaires de s’approprier l’écrit, c’est-à-dire d’en devenir maîtres et possesseurs, que cet enseignement sélectif trouverait un appui dans la matérialité des outils de lecture-écriture. Propres à l’écrit en lui-même comme à son mode d’apprentissage formel et crypto-initiatique, ces difficultés institutionnelles et instituées se combinent, systémiquement et dialectiquement, avec celles qu’HA et Lahire ont lucidement et courageusement mentionnées. Celles que créent les limitations et les exclusions langagières qui proviennent du rapport populaire au langage (à penser, comme l’y invite l’auteur, dans le jeu concurrentiel et sélectif du marché linguistique légitime). Sans oublier ce que produit et reproduit la culture de masse consumériste qui affaiblit les faibles dans un véritable processus d’illettrisation enchantée (voir les écrits du neuroscientifique Michel Desmurget). Pastichant Victor Hugo je dirais, à propos de la littératie : ces choses-là sont rudes, il faut pour les maîtriser avoir fait ses études.

C’est aux problèmes de communication orale d’adultes francophones natifs et peu qualifiés que Valérie Langbach (désormais VL) consacre une quarantaine de pages dans le chapitre 4, en soulignant d’entrée que cette question et ce public ont été trop peu étudiés jusqu’ici. Les principaux objectifs de ce chapitre visent à repérer les incapacités et les manques communicatifs langagiers que révèlent de nombreux demandeurs d’emploi en formation quand ils échangent avec les professionnels, et, plus généralement, d’expliquer ces manifestations d’insécurité langagière.

L’auteure présente un cadre théorique qui partage plusieurs outils conceptuels et plusieurs hypothèses explicatives avec les autres contributeurs de l’ouvrage. Comme HA, elle revient sur le débat entre Bernstein et Labov, et, comme lui, elle refuse de se laisser enfermer dans l’alternative entre une « théorie du déficit » – qui n’est pas celle de Bernstein, mais dont on l’a crédité – et une « théorie de la différence », défendue par Labov dans une perspective qu’elle juge relativiste. Avec Bernstein (1975), l’auteure admet la distinction entre un « code linguistique restreint » auquel les locuteurs des milieux populaires seraient limités, et un « code élaboré » maîtrisé par les membres des classes moyennes et supérieures. Avec Grignon (2008), elle admet également que les ressources langagières de type vernaculaire et les ressources de type standardisé n’ont pas la même valeur/force en société. En même temps, comme pour faire barrage à toute essentialisation naturaliste ou culturaliste des inégalités langagières, elle précise que si les différentes « modalités d’utilisation du langage » n’ont pas la même efficacité sociale, elles ne révèlent aucune inégalité d’aptitude entre les locuteurs des milieux populaires et les autres.

VL choisit donc de s’en tenir au fonctionnement communicatif langagier de son public cible, dont elle décrit les comportements observables et les discours, et qu’elle tente d’expliquer en les replaçant dans leur contexte. Reprenant le corpus et le modèle théorique de sa thèse de doctorat, l’auteure va centrer son étude sur les problèmes qui surgissent chez les adultes en précarité, lorsqu’ils doivent interagir avec des professionnels lors d’entretiens de conseil ou d’accompagnement vers l’emploi. Les analyses de VL se fondent sur des enquêtes semi-directives réalisées pour sa recherche de doctorat avec des adultes natifs et des conseillers de Pôle emploi (aujourd’hui « France Travail »). Elle a pu conduire ses entretiens et les enregistrer dans le cadre de ses activités professionnelles, où elle avait un triple statut de formatrice, de conseillère et de chercheure. Ces entretiens ont aussi été réalisés par d’autres conseillers.

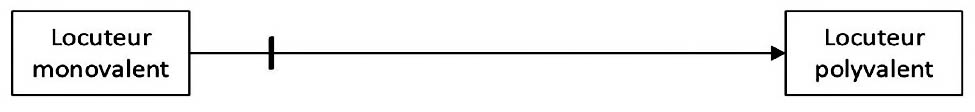

Le modèle de VL intègre des instruments et des méthodes inspirés de l’analyse conversationnelle mais sans perdre de vue la dimension sociale et sociolinguistique des interactions orales. Pour ce faire, l’auteure a conçu une « schématisation » à deux « pôles », qui me semble à la fois claire et heuristique (p. 121, reproduit dans la fig. 2 ci-dessous).

Fig. 2 : Schémas des types de locuteurs

Si ce schéma dessine un continuum, la chercheure admet que les locuteurs des classes populaires se retrouvent généralement « vers le pôle locuteur monovalent ». C’est montrer que la logique sociale polarisante et inégalitaire, autrement dit le processus de division et de hiérarchisation des individus qui régit les marchés linguistiques (cf. HA supra), a pour résultat de distribuer les locuteurs selon leurs caractéristiques langagières de classe. Selon ce modèle, les sujets parlants plutôt « monovalents » disposent de ressources/capitaux limités, non légitimes et non valorisés, et ils ne communiquent en sécurité que dans des relations de connivence entre proches, dans leur univers familier (cf. VA supra). Au contraire, ces locuteurs se retrouvent en insécurité dès qu’ils doivent interagir dans des situations où les échanges prennent un tour plus formel, ce qui exige d’utiliser des formes linguistiques aux normes.

À l’autre pôle du continuum, parce qu’ils sont à la fois plus scolarisés et plus qualifiés, les locuteurs des classes moyennes et supérieures sont généralement « polyvalents » et ils s’adaptent aisément à un plus grand nombre de situations de communication sociales et professionnelles, notamment à celles où domine le français standard (ce français que l’on dit commun). On retrouve ici l’hypothèse d’un répertoire communicatif langagier plus ou moins riche selon le milieu social des locuteurs (cf. MD supra).

C’est à une synthèse où elle catégorise les difficultés langagières des adultes à partir de plusieurs types d’indices discursifs que l’auteure consacre la majeure partie de son chapitre. Exploitant, à titre illustratif, une vingtaine d’extraits d’échanges tirés du corpus de sa thèse, VL rassemble d’abord les formes linguistiques utilisées par les demandeurs d’emploi, des moyens linguistiques qui ont rendu leurs propos difficilement compréhensibles pour leurs conseillers de Pôle emploi. Elle détecte ainsi des modes de référence allusifs faits d’« anaphores floues ». De même, elle décèle des réponses inadaptées aux demandes du conseiller, comme si les adultes en insertion réagissaient à partir d’un mot ou d’une expression de leur interlocuteur qu’ils avaient pu reconnaître, et qui leur parlait. De plus, les stagiaires répondent souvent à côté : quand leur conseiller tente d’obtenir des informations sur leur projet professionnel, leurs compétences, sur leurs besoins, les demandeurs d’emploi enchaînent sur des épisodes de leur vie personnelle. Ils ne respectent pas les normes du genre conversationnel « entretien individuel », qu’ils semblent par ailleurs confondre avec un entretien d’embauche, comme s’ils ne comprenaient pas les attentes ni même les demandes du conseiller. Pour VL, cette incapacité à se décentrer de son vécu personnel est un trait caractéristique de la monovalence de ces locuteurs.

Les carences linguistiques et discursives de ces adultes n’en font pas pour autant des êtres parlants passifs. L’auteure souligne que si les chômeurs répondent aux demandes avec des énoncés souvent laconiques (« il faut leur tirer les vers du nez », a dit un des conseillers), c’est qu’ils chercheraient à masquer leurs difficultés de compréhension et de formulation. Pour éclairer l’usage de ce type de stratégie, la chercheure reprend l’hypothèse de Kerbrat-Orecchioni (1990 : 123) selon laquelle toute interaction verbale serait « peu ou prou exolingue », comme si, dans cet échange de type formel, les adultes monovalents répondaient à leur interlocuteur comme à un étranger qu’ils ne comprenaient pas très bien, et comme s’ils voulaient donner le change.

VL relève une autre stratégie conversationnelle. Au lieu de répondre précisément à la question du conseiller, le demandeur d’emploi enchaîne en se contentant de reprendre/citer quelques mots de son interlocuteur. Ou encore sa « réponse » fait du surplace parce qu’il se répète en redisant quelques termes généraux qui n’apportent pas de véritables informations. La chercheure interprète ces stratégies de reprise comme les signes d’une incapacité à répondre que l’adulte cherche à masquer pour ne pas perdre la face. VL souligne ici l’importance de la dimension phatique du langage, avec sa subtilité relationnelle. J’ajouterai que, sujet parlant actif et rationnel, le demandeur d’emploi chercherait à ne pas perdre la face tout en veillant à ménager celle du conseiller.

L’auteure nous montre la difficulté pour le conseiller d’instituer et de gérer un véritable échange collaboratif avec son interlocuteur monovalent. Le professionnel n’a pas réussi à obtenir la participation du demandeur d’emploi à la co-construction de l’entretien. De même, VL nous aide à bien saisir la complexité de la situation et de ses enjeux multiples, quand elle précise que le conseiller s’est lui-même retrouvé en difficulté, qu’il a vécu à son tour une forme d’insécurité langagière (et professionnelle) qui risquait de lui faire abandonner la partie. En réaction à ce type de situation de stress tous azimuts, le conseiller pourrait aussi rédiger « un bilan d’accompagnement négatif pour [tel ou tel] demandeur d’emploi » (p. 120) et faire radier l’adulte monovalent, maladroit et paralysé.

Tout à fait d’accord avec la chercheure pour considérer les demandeurs d’emploi comme des sujets parlants actifs, j’avancerai quelques commentaires qui n’enlèvent rien à la pertinence de ses analyses ni à l’impact heuristique de ses données socioculturellement révélatrices. Mes remarques croisent et complètent celles de ma présentation du chapitre de VA (voir supra). Avec l’auteure, je noterai tout d’abord que « les manques de compétences linguistiques mais également interactionnelles et pragmatiques des locuteurs monovalents » (p. 148) ont été observés dans un contexte communicatif formel qui risquait de les provoquer (malgré la bonne volonté du conseiller). En effet, le cadre psychosocial de ces échanges entre des interlocuteurs inégalement qualifiés et scolarisés est lui-même tendanciellement reproducteur de polarisation sociale, i.e. de la redistribution inégale des positions socioculturelles des locuteurs, de leurs places et de leurs rôles énonciatifs hiérarchisés.

En outre, si les demandeurs d’emploi ne semblent pas comprendre ce qu’on leur demande, ce serait aussi qu’ils ne veulent pas comprendre, et, plus encore, parce qu’ils ne peuvent pas vouloir comprendre les propos du conseiller. En effet, ils sont prisonniers de la zone d’inconfort et d’insécurité communicative que crée la situation d’entretien où ils doivent parler en se sentant menacés. Placés en position de faiblesse, les demandeurs d’emploi utiliseraient un système de défense qui se retournerait contre eux, parce qu’il augmenterait et aggraverait leurs manques et leurs incapacités réels. Ce qui en faciliterait d’autant le repérage, l’évaluation et l’analyse.

Dans le chapitre 5, Anouchka Divoux (désormais AD) explicite sa méthodologie de conception et d’utilisation de ressources en une vingtaine de pages riches en tableaux explicatifs et en supports didactiques, ce qui nous éclaire sur la dimension interventionniste et pratique du paradigme et du programme de LTF. Le chapitre consiste en une présentation argumentée de la démarche qui sous-tend la conception des dispositifs de formation, et celle du matériel didactique en accès libre sur le site de l’équipe. Ces ressources ont été créées par l’auteure et d’autres membres de LTF, avec la participation active de plusieurs formateurs, dans le but d’aider les enseignants à construire leurs parcours de formation et à préparer leurs séances.

Insistant sur le caractère sociolinguistique de sa méthodologie, AD rappelle que le public visé se compose de personnes francophones natives et de milieu populaire. Ces adultes rencontrent d’importantes difficultés lorsqu’ils doivent décoder et utiliser des documents écrits, notamment quand ils sont parents d’élèves et qu’ils doivent suivre la scolarité de leurs enfants. Reprenant Lahire (1998), la chercheure pose qu’ils n’ont pas réussi à aller au-delà du « rapport oral-pratique au langage » qui structure leur habitus. Comme Bentolila (1991), et en écho au chapitre de VL, l’auteure explique que si ces personnes verbalisent peu, si elles ont des difficultés à s’exprimer avec précision dans des contextes non familiers, c’est parce qu’elles sont habituées à parler par sous-entendus avec des interlocuteurs qu’elles connaissent et qui les connaissent.

Dans la perspective de recherche impliquée que préconise LTF, AD souligne la nécessité pour les didacticiens/méthodologues et les formateurs de procéder à une analyse concrète des besoins des stagiaires qui se fera en collaboration avec les stagiaires ; l’auteure illustre son propos avec le tableau d’« une situation de consultation médicale » (p. 157) qui détaille les compétences interactionnelles nécessaires pour communiquer en toute sécurité, oralement et par écrit, avec le personnel de santé. En ce qui concerne les supports des séances, AD conseille aux formateurs d’utiliser des documents authentiques (audio, vidéo, écrits) qui évoquent la même situation et qui visent les mêmes objectifs, même si ces supports paraissent a priori trop difficiles ; en effet, pour la chercheure, ce qui compte, ce n’est pas le niveau de difficulté linguistique du support pédagogique mais l’exploitation didactique qui en sera faite pour le rendre assimilable, c’est-à-dire pour le rendre à la fois intéressant et maîtrisable par les apprenants – et leurs formateurs. Plus loin, dans un souci de transparence, mais aussi de conscientisation sociolinguistique et civique, AD invite les formateurs à éclairer les stagiaires sur les enjeux sociaux des situations de communication où ils ont eu affaire à un type de document plus ou moins officiel (et plus ou moins administratif). Enfin, la chercheure insiste pour que le formateur utilise plusieurs documents authentiques pour un même type d’objectif. En fin de compte, nous dit AD, c’est grâce à la diversité et au nombre des supports, grâce à un large choix de formes linguistiques orales et écrites, grâce à la variété des activités d’apprentissage, grâce enfin à des séances qui comportent des étapes de retour réflexif sur les documents et leurs contextes sociaux d’utilisation, que la formation aura quelque chance de favoriser des transferts des compétences.

Pour renforcer le caractère concret et pédagogique de son chapitre, AD illustre son propos en présentant plusieurs outils consultables sur le portail dénommé FL2I (Français Langue d’Intégration et d’Insertion), qu’elle définit comme un « espace de mutualisation didactique » en développement (p. 169). L’auteure précise que si ce matériel didactique à base de documents authentiques a été conçu pour un public d’adultes migrants, il est tout à fait utilisable avec des stagiaires natifs peu scolarisés et peu qualifiés. Élaborés et expérimentés en collaboration avec des formateurs de terrain, les fiches pédagogiques et les documents d’une section intitulée Français au quotidien renvoient à des thèmes et à des situations-problèmes de la vie quotidienne (santé, école des enfants, etc.) qui concernent tout le monde de près ou de loin, de même les supports de la section Français professionnel font référence au monde du travail (secteurs de la cuisine, du bâtiment). Les outils didactiques dont AD nous donne de nombreux exemples prennent aussi la forme de véritables guides pratiques illustrés, où les documents et le matériel linguistique sont toujours accompagnés de leurs modes d’emploi.

La dimension praxéologique de cette sociodidactique est manifeste dans la dernière section du chapitre où l’auteure propose un ensemble de supports et d’outils d’exploitation destinés au formateur, mais aussi aux adultes stagiaires. Ce matériel décrit les étapes et les composantes d’une séquence : « Lire, comprendre et vérifier un bon de livraison ». Un tableau en précise les objectifs, les compétences à travailler (ici centrées sur l’écrit), les « outils » (plusieurs documents authentiques de même type), et les activités (mini-tâches). Le « scénario pédagogique » (AD) de cette séquence prévoit deux grandes phases : au cours de la première phase, le formateur analyse la situation-problème à travailler pour définir les micro-compétences à développer, avant de relier ces micro-compétences à un petit corpus de documents authentiques ; la seconde phase comprend plusieurs étapes et plusieurs activités : on demande d’abord aux apprenants de comparer quatre documents puis de participer à leur analyse, étayés par le formateur. C’est en étroite collaboration avec les stagiaires que l’enseignant va utiliser le matériel du site de Nancy, tout en veillant à justifier son choix des activités et des supports. À mon sens, on a là une des caractéristiques les plus remarquables des recherches de LTF, et de leurs productions théoriques et pratiques. En effet, dans une logique de recherche-action impliquée, le formateur s’explique devant les stagiaires, il leur dit où il veut en venir. De plus, en verbalisant ce qu’il fait, ce qu’il fait faire et les raisons de le faire, il montre l’exemple. Tout cela suscite des discussions, ce qui habitue les stagiaires à s’exprimer de manière explicite.

On voit bien qu’AD et les membres de LTF (voir Elise Gandon, infra) n’adhèrent pas à ce que j’appellerai « l’idéologie anti-recettes », ce dogme anti-pratique et contre-productif qui, selon moi, surdétermine encore trop d’études et de directives de la didactique des langues institutionnelle. De nombreux chercheurs ne prennent pas assez au sérieux les demandes de solutions concrètes que formulent les enseignants, quand ils réclament des méthodes, des techniques et des outils « qui marchent ». Cette mécompréhension savante est en cohérence avec la division hiérarchique du travail qui sépare et oppose les concepteurs et les exécutants.

C’est aussi à une analyse sociodidactique de dispositifs de formation d’adultes qu’Elise Gandon (désormais EG) consacre les pages du dernier chapitre de l’ouvrage. En s’appuyant sur sa recherche doctorale et sur son expérience de formatrice de français pour migrants, la chercheure rappelle les spécificités de ce public, leur parcours migratoire souvent très éprouvant et leurs problèmes d’adaptation à la socioculture française, et elle demande de ne pas borner leur formation linguistique à des séances de français fonctionnel étroitement utilitaire. EG soutient que si l’on veut favoriser les échanges entre les migrants et les natifs, facteur décisif de l’intégration, les cours centrés sur le français de la vie quotidienne et le français professionnel ne suffiront pas (y compris, donc, ceux qui, dans le cadre du contrat d’Intégration républicain, comportent des éléments de « français civique », voir Lefranc, 2016). En complément non accessoire, les stagiaires devraient pouvoir participer à des activités de découverte de lieux tels que les médiathèques ou les théâtres, des espaces consacrés à la culture savante et cultivée où les adultes migrants entendraient, liraient et utiliseraient des formes linguistiques porteuses de culture française et générale (on reconnaît ici les « mots à charge culturelle partagée » du linguiste et didacticien du FLE Robert Galisson, 2000). De plus et surtout, ces mots se chargeraient de la subjectivité des interlocuteurs, c’est-à-dire de leurs émotions et de leurs opinions personnelles. En insistant sur la dimension non seulement cognitive mais aussi affective de la communication langagière, EG nous montre la richesse actuelle et potentielle du paradigme et du programme de LTF, tout en apportant sa contribution à la définition de l’insécurité et de la sécurité langagières.

À la différence des apprenants dont traitent les autres chapitres, les migrants en formation observés et interrogés par la chercheure ne sont pas tous peu scolarisés et peu qualifiés. Cependant, même les plus scolarisés d’entre eux se retrouvent déstabilisés par leur nouvelle vie en France, notamment par les nombreuses démarches administratives qu’ils doivent effectuer. Si bien que tous les stagiaires se retrouvent peu ou prou socialement déclassés quand ils doivent interagir avec des locuteurs natifs dans des rapports le plus souvent asymétriques, et lorsqu’ils essuient des échecs pratiques et relationnels qui les humilient, nous dit AD citant Adami (2011). Ces expériences perturbantes qu’ils vivent et vont vivre en France s’ajoutent à celles, traumatisantes, qu’ils ont vécues dans leur pays natal et tout au long de leur parcours migratoire.

La chercheure nous fait également observer que les stagiaires échangent trop peu entre eux durant les séances, un problème engendré par la grande hétérogénéité de ce public. Qu’il s’agisse de la diversité de leurs langues, de celle de leurs origines géographiques et culturelles, ou bien de la diversité et de l’inégalité de leurs compétences littéraciques et professionnelles. Heureusement, nous rappelle l’auteure, on peut s’appuyer sur les recherches qui ont trait à « l’approche culturelle en didactique » (p. 179), et qui ont expliqué comment les enseignants avaient su intégrer des pratiques artistiques dans la formation en insertion de jeunes et d’adultes, qu’ils soient natifs ou non natifs. Des enquêtes ont ainsi montré comment l’initiation à l’art de la photographie et à la pratique théâtrale avait développé les compétences langagières orales et écrites des natifs et des migrants, mais également comment l’évaluation positive de leurs œuvres avait accru leur confiance et leur estime de soi (y compris chez des prisonniers). Tout cela parce que cette formation « culturelle cultivée » avait établi une communication plus détendue entre les participants, favorisant un usage plus libre du français, et parce que leurs productions artistiques avaient apporté une forme de reconnaissance sociale aux stagiaires.

L’auteure insiste sur l’importance de la culture cultivée pour renforcer la compétence lexicale des migrants. Que le stagiaire soit créateur ou qu’il soit spectateur, ou plutôt spectateur-commentateur, il participe à des interactions verbales où circulent des formes linguistiques que l’on associe conventionnellement et tacitement, allusivement, à des références littéraires ou historiques françaises ou internationales. Des implicites culturels que les formateurs ont pour tâche d’expliciter avec des exemples. Par ailleurs, au cours de leurs sorties, bien des stagiaires réagissent spontanément, et en français, aux œuvres auxquelles ils sont confrontés, si bien que les mots et les expressions qu’ils emploient se chargent de leur subjectivité affective et cognitive, lorsqu’ils expriment leurs émotions, leurs goûts et leurs opinions. Comme l’a constaté EG, grâce à ces expériences interculturelles, les adultes migrants s’expriment plus spontanément, et ils mémorisent mieux les adjectifs et les verbes de sentiments parce qu’ils les utilisent et réutilisent plus spontanément.

La fréquentation des lieux de culture favorise également les échanges personnels entre les stagiaires, avec les intervenants des organismes culturels, mais aussi avec les formateurs. Au cours de ces interactions verbales, la confrontation aux lieux culturels, aux œuvres et aux pratiques artistiques, déclenche des prises de parole où les migrants font des comparaisons avec leur société d’origine, et où ils partagent des souvenirs et des savoirs avec d’autres participants. C’est ce qu’a observé EG dans le cadre de séances didactiques qu’elle a réalisées, lorsque des stagiaires, d’habitude peu loquaces, ont fait découvrir leur culture personnelle et leur socioculture d’origine à d’autres stagiaires, et à leur formateur. L’auteure prend l’exemple de deux adultes à fort capital culturel, mais socialement déclassés en France, que ces visites ont encouragés à parler de leur vie passée et des richesses culturelles de leur pays d’origine, et donc à dire des choses intéressantes qui les ont revalorisés aux yeux des autres et à leurs propres yeux. Citant Bakhtine (1977 : 124), la chercheure éclaire ce phénomène en expliquant que les lieux et les activités culturels créent « un territoire commun » pour les interlocuteurs. Si l’on reprend le concept de marché linguistique utilisé par d’autres contributeurs de l’ouvrage (cf. supra), les stagiaires se retrouvaient donc dans une sorte de zone franche, où, plus à l’aise, ils s’exprimeraient plus librement qu’ailleurs, et davantage que dans les séances de formation habituelles.

Comme AD, EG consacre les dernières pages de son chapitre à une présentation détaillée et outillée de scénarios pédagogiques. Il s’agit des séquences consacrées à deux sorties culturelles dont elle analyse le déroulement et les composantes. Dans une première étape constituée d’une ou plusieurs séances avec les stagiaires, la formatrice prépare la sortie en exploitant des documents papier et numériques et un matériel linguistique liés à leur visite ; lors d’une séance, elle fait venir un intervenant extérieur, un locuteur authentique avec lequel les migrants vont échanger et qu’ils retrouveront dans le lieu de culture. Dans un deuxième temps, en fonction du projet, le groupe se rend à une médiathèque ou bien il assiste à un concert de musique classique. La séquence se termine sur un bilan de leur expérience : les stagiaires reparlent en français et en public de ce qu’ils ont vu et ils échangent quantité de souvenirs et de commentaires entre eux et avec le formateur (on retrouve ici une activité du type « retour réflexif participatif », comme celle que préconise AD). L’auteure précise que les séances de ces dispositifs mobilisent toutes les compétences langagières, parce qu’elles intègrent des activités d’écriture et de lecture sur papier et sur écran numérique, et qu’elles associent l’oral et l’écrit quand les stagiaires coopèrent pour remplir des fiches et créer des cartes heuristiques.

Malgré les effets d’enchantement que peut produire la lecture de ce chapitre (et de celui d’AD) – voire celle du présent compte rendu –, je ne pense pas que ce que l’auteure présente modestement comme des « pistes didactiques » relève de cette didactique fiction décontextualisée qui règne dans bien des manuels, et dans trop de discours illusionnistes officiels et même savants. En effet, les propositions didactiques et les ressources produites par les chercheurs de LTF sont le fruit de nombreux travaux de terrain réalisés collectivement avec la participation des formateurs et, directement ou indirectement, avec celle des adultes stagiaires.

Sans espérer avoir pu restituer toute la richesse de l’ouvrage, je fais le pari que cette présentation aura donné un aperçu suffisamment fidèle et détaillé pour aiguiser la curiosité questionnante et inventive de ses futurs lecteurs (voire la relecture de ceux qui l’auront déjà découvert), pour les encourager à utiliser les analyses et les résultats des recherches de LTF, et enfin pour qu’ils s’emparent des ressources didactiques créées par les membres de cette équipe. Un matériel d’enseignement-apprentissage dont l’intérêt ergonomique n’est pas seulement pratique.

Je terminerai par quelques commentaires plus généraux. On a vu que, dans son chapitre, HA avait utilisé le concept de « technologie intellectuelle » (Goody, 2009), que les auteurs traitent l’enseignement-apprentissage des langues comme un « fait social total », mais également que les chapitres ouvrent directement et indirectement à une critique et à un dépassement de la division hiérarchisante qui cloisonne le travail intellectuel et le travail manuel, et leurs acteurs sociaux. C’est pourquoi la conclusion de l’ouvrage place résolument « la question des outils en didactique » (p. 200) au centre de la recherche en sociodidactique des langues. Tout cela rapproche nettement les travaux de LTF de ceux de l’anthropologie sociale et culturelle d’Haudricourt (1987). En effet, tous les chapitres sont en phase avec ce que le modèle matérialiste et praxéologique d’Haudricourt nous a appris sur les manières de faire et sur les productions pratiques des sociétés humaines. Des pratiques et des œuvres qu’on ne saurait réduire à un simple « travail manuel » (dans son sens restreint et hiérarchisant) parce qu’elles sont toujours réfléchies et catégorisées-dénommées par les acteurs, y compris par périphrases. La « technologie culturelle » d’Haudricourt et de ses continuateurs fournit une aide précieuse pour l’avancée des recherches fondamentales et des recherches-actions comme celles de l’équipe de LTF, notamment grâce au terme-concept de chaînes opératoires (Balfet, 1991 ; dans une perspective sociodidactique, voir aussi Lefranc, 2014 et 2018).

J’aimerais aborder un autre point. Si l’habitus des formateurs et des chercheurs les a aidés à repérer les manques et les incapacités des stagiaires en situation formelle, en revanche, ils n’ont pas assez insisté sur le fait que les adultes en insécurité ne sont pas seulement incapables de répondre précisément et explicitement à ce qu’on leur demande, mais qu’ils se replient (au sens militaire) et/ou qu’ils se placent en position défensive. Tout cela, en vertu de règles non écrites : celles de la logique pratique de l’interaction orale en terrain miné (qui n’est pas seulement propre aux classes populaires). Cette stratégie de sauve-qui-peut serait à l’arrière-plan de celles que MC et VL ont décrites dans leurs chapitres. M’inspirant des réflexions de la psychologue Carol Fleisher Feldman (2002), je dirais que le locuteur en insécurité préfère laisser la parole à son interlocuteur comme il le fait d’habitude, dans son milieu social, quand des situations de communications deviennent embarrassantes. Si le rapport au langage des locuteurs adultes est bien surdéterminé par des buts d’action pratique, il me semble important d’en considérer la dimension interactionnelle. La conduite langagière des stagiaires est faite d’implicite et de réticence à parler qui s’expliqueraient par la logique dialogale et coopérative de l’oral ordinaire, où le locuteur compte sur la bonne volonté et la contribution de l’interlocuteur. Ce dernier est censé faire des efforts pour interpréter les sous-entendus, ou il est censé intervenir pour demander des éclaircissements ou pour compléter les propos du locuteur. En situation d’entretien, ou de simulation d’entretien, tout se passe comme si les stagiaires qu’on interroge étaient paralysés par leur insécurité et qu’ils abandonnaient la partie, faute d’avoir pu être aidés par leur interlocuteur. Les stratégies qu’ils adoptent dans les situations orales embarrassantes seraient mobilisées, par réflexe et par réflexion, pour répondre aux menaces que présentent une activité-épreuve de compréhension orale (MC) ou d’expression écrite (HA), mais aussi un entretien avec le formateur-chercheur.

Même si, en intégrant le concept d’habitus (le caractère social fait de « rapports à » intériorisés), le paradigme de LTF accorde déjà une large place aux facteurs internes, il me semble qu’il faut donner encore plus d’importance à la dimension intérieure de l’insécurité langagière et interactionnelle. Comment rendre compte de ce qui se passe chez l’adulte en précarité sociale, quand il se sent, quand il se vit en insécurité communicative ? Prendre au sérieux le sentiment d’insécurité des adultes en insertion en le regardant comme la perception juste de leurs difficultés langagières, c’est un des messages de l’ouvrage, mais comment intégrer les ressentis au modèle théorique et en faire des données ? Le terme-concept d’« insécurité langagière » désigne un fait social total et plurifactoriel qui a une face externe, observable à partir des indices comportementaux et discursifs qui trahissent les difficultés des individus, mais aussi une face interne, mentale. L’insécurité se produit et se reproduit à travers les interactions entre de multiples facteurs. Pour parler le langage de Canguilhem, les uns opèrent à partir du « milieu » tandis que les autres opèrent au sein de l’« organisme » de l’individu (i.e. du corps parlant avec ses caractéristiques propres, affectivo-cognitives, et, plus largement, physiologiques). Ce qui traverse et travaille le sujet parlant francophone n’est autre que la dynamique du rapport pratique et personnel aux manières de parler le français et aux divers types d’interlocuteurs auxquels il a affaire, un rapport à, heureux ou malheureux, qu’il a intériorisé au cours de sa vie. Il me semble que les recherches et les recherches-actions du sociopsychanalyste Gérard Mendel (1999) et celles de Damasio (2021) aident à expliquer de l’intérieur la perte de confiance en soi, la perte d’identité ou le manque de motivation qu’ont analysés les auteurs de l’ouvrage.

Comme les chercheurs de LTF nous l’ont fait comprendre, face au sentiment d’insécurité existentielle des stagiaires en insertion, les formations ont pour mission de développer leurs compétences langagières de telle sorte qu’ils soient armés pour affronter et sécuriser les situations de communication formelles (i.e. les interactions avec les gens et avec les choses à faire) qui d’habitude les mettent en difficulté. Les espaces intermédiaires sécurisés et sécurisants créés par la formation auraient pour but d’enrichir leur répertoire d’action et d’interaction en leur faisant vivre des expériences répétées de succès d’apprentissage. Toutefois, cela suppose que le terrain de la formation ne soit plus lui-même vécu comme un milieu (semi)hostile, plus ou moins menaçant, et que l’espace d’enseignement-apprentissage soit peu à peu devenu une zone franche, une zone de confort. Ce n’est pas gagné d’avance. Pour y contribuer, comme l’ouvrage le recommande, si les formateurs doivent mettre en œuvre des activités qui feront nécessairement apparaître des manques et des incapacités chez les stagiaires, des points faibles, le travail de formation s’appuierait sur les points forts de ces mêmes adultes, c’est-à-dire sur les connaissances et les compétences qu’ils ont acquises dans divers contextes, même quand elles paraissent a priori hors sujet. Le formateur leur donnerait une reconnaissance et une légitimité en soulignant explicitement l’intérêt qu’elles présentent pour la formation, et il les intégrerait didactiquement aux activités en cours et à venir, officiellement et pratiquement. En somme, les dispositifs d’enseignement-apprentissage intégreraient la validation des acquis de l’expérience et leur valorisation au sein du parcours de formation.

On a vu que la politique de « recherche impliquée » défendue par LTF cherche à instituer des rapports de participation et d’entraide entre les stagiaires, les formateurs et les chercheurs. C’est ce que proposent les chapitres d’AD et d’EG où, dans une perspective coopérative, la formation associe explicitement les adultes en insertion à la résolution de leurs problèmes langagiers individuels et collectifs, notamment par des moments de retours réflexifs sur la séance. J’ajoute que l’on pourrait demander explicitement et officiellement aux stagiaires d’améliorer les dispositifs et les parcours d’enseignement-apprentissage, et d’aider les formateurs à le faire.

Pour terminer, je dirai que la portée de l’ouvrage va bien au-delà du public des adultes des classes populaires les moins scolarisés et les moins qualifiés. D’autres acteurs sociaux, au sein des milieux populaires mais aussi dans les classes dites moyennes, doivent communiquer en insécurité langagière à des degrés divers. Non seulement à l’écrit mais aussi à l’oral. Non seulement à l’âge adulte, dans le monde du travail ou lorsqu’ils croisent des interlocuteurs haut placés, mais également tout au long de leur parcours scolaire. Tout cela concerne non seulement les élèves et les stagiaires classés « en difficulté », mais aussi la masse majoritaire des apprenants dits « moyens », qu’ils soient natifs ou non natifs.