Comme dans un certain nombre de zones géographiques dans le monde, un fleuve, le Maroni, joue le rôle de frontière entre une région ultrapériphérique de l’Union européenne, la Guyane, et son voisin, le Surinam. Or, dans ce contexte amazonien, les groupes humains correspondant à des « communautés linguistiques » ont d’une part une implantation antérieure aux frontières étatiques et d’autre part des traditions de mobilité en fonction des activités familiales et matrimoniales et des activités de chasse, de pêche ou de commerce.

On présente souvent les fleuves comme des frontières « naturelles » (Barré, 1994) car ils introduiraient des ruptures de charge préjudiciables à l’intensité des échanges en particulier près de leur embouchure. Toutefois cette notion, largement utilisée, est très discutée (Smets, 1998; Guizard-Duchamp, 2003) car elle a permis de naturaliser et ainsi justifier, notamment au moment de la révolution, des frontières « artificielles » qui n’étaient, comme toute frontière, que des constructions historiques et politiques. Dans le contexte amazonien, cette notion semble particulièrement peu opératoire, mais le rôle et l’influence des frontières (étatiques ou perçues) sur les pratiques langagières et sur la conception de soi et d’autrui interrogent néanmoins.

Cet article se penche dans une première partie sur le Maroni, en tant que fleuve frontière, en distinguant les notions de frontières étatiques et frontières perçues par les habitants. La seconde partie interroge le rôle des frontières étatiques sur la conception des variétés de langues en présence, en particulier chez les Marrons. La troisième partie montre comment, alors que les variations linguistiques sont généralement indexicales d’identités ethnoculturelles, on observe dans un environnement urbain un effacement des frontières entre variétés de langue au sein des interactions verbales. La dernière partie montre, dans un mouvement inverse, quelles mises en frontières sont au contraire possibles, à chaque instant, dans l’interaction verbale.

L’article montre finalement comment dans ce contexte, par micro-ajustements, alignements ou désalignements à la parole de l’autre, les pratiques langagières construisent à chaque instant nos rapports aux autres dans la différenciation ou la convergence grâce à des effacements de frontières ou des mises en frontières.

1. Le Maroni, fleuve frontière ? Les frontières ne sont pas où l’on croit

Le plateau des Guyanes est une zone hautement multilingue et multi-ethnique offrant un observatoire privilégié pour les travaux en linguistique et en sciences sociales (cf., notamment pour la Guyane, Léglise et Migge, 2007 et pour le Surinam Carlin et al., 2014 ou Yakpo et Muysken, 2017).

Les frontières actuelles y sont liées aux hasards de la colonisation. Le passage officiel de la frontière fait passer de la ville de Saint Laurent du Maroni, en Guyane, à Albina, au Surinam, de l’autre côté du fleuve. On passe ainsi d’une ville française, avec ses points de références clairs à la métropole (drapeau français, borne kilométrique, etc., photo 1), au travers du contrôle de la PAF (Police aux Frontières, photo 2) par un embarcadère (photo 3) permettant d’attendre la prochaine pirogue, à Albina, village surinamais florissant bénéficiant d’une « économie de frontière » (photo 4) et point de passage obligé pour rejoindre ensuite la capitale de Paramaribo (photo 5). Du point de vue des douaniers et de la police, cette frontière est très difficile à contrôler, en raison de la perméabilité fluviale et des trafics nombreux qui s’y déroulent.

Photo 1 : Borne kilométrique

Photo 2 : Contrôle de la PAF

Photo 3 : Attente à l’embarcadère

Photo 4 : Pirogue arrivant à Albina

Photo 5 : Paramaribo

Au vu des modes de vie locaux en Guyane, qui ont totalement intégré le déplacement en pirogue de part et d’autre de ses rives, la notion de fleuve comme « frontière naturelle »1, c’est-à-dire barrière physique venant séparer deux Etats, n’est guère défendable. Le fleuve est un espace de vie (photo 6) et non vécu comme une frontière. En raison de la proximité des rives, de nombreux allers-retours ont lieu quotidiennement, sans que la question du contrôle des identités par le point de passage officiel ne soit évoquée : aller faire ses courses en face pour des raisons d’économie et de proximité, rendre visite à ses proches dans leur village d’origine quelle que soit sa localisation, scolariser ses enfants dans l’école la plus proche (photo 7), se faire soigner dans le dispensaire médical le plus proche, etc.

Photo 6 : Activités au bord du fleuve, Grand Santi

Photo 7 : Arrivée des élèves en pirogue

Les frontières étatiques peuvent être montrées par des signes distinctifs, même au milieu du fleuve, comme ici sur la pirogue du rectorat (photo 8). Mais ces frontières sont peu présentes dans les représentations liées au fleuve.

Photo 8 : Pirogue du rectorat

Les frontières réellement perçues en Guyane (Lézy, 2000) sont en fait les « sauts », ces rapides qu’il faut bien connaître et appréhender ; c’est le rôle du takariste, à l’avant de la pirogue, que de la guider sans encombre à l’approche des sauts (photo 9). En saison sèche, en particulier, il faut parfois descendre de pirogue pour les passer (photo 10). Ces sauts constituent autant d’obstacles, de barrières naturelles, qui introduisent de la discontinuité par rapport au flux fluvial.

Photo 9 : Takariste à l’approche d’un saut

Photo 10 : Passage du saut à pied

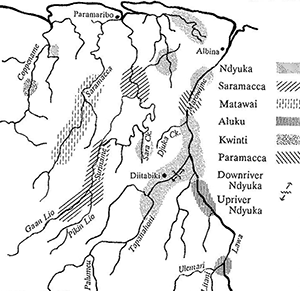

Ces sauts découpent également des espaces signifiants le long du Maroni, qui ont permis de définir sur les deux rives des territoires (konde) traditionnels où vivent en particulier les groupes de Marrons ayant fui les plantations au XVIIIe siècle : Aluku, Ndyuka et Pamaka disposent de villages au sein de territoires traditionnels2. Les cartes linguistiques représentent traditionnellement ce découpage en identifiant à chaque lieu, une langue, le long du Maroni (voir par exemple la carte ci-dessous et Goury, 2002).

Carte 1 : Représentation traditionnelle des territoires et zones linguistiques des langues de Guyane

2. Variétés de langues, pratiques langagières et frontières

La situation linguistique le long du fleuve Maroni est traditionnellement décrite comme la juxtaposition de groupes ethnoculturels, associés à des territoires traditionnels et à des langues. Ainsi, la carte proposée par Huttar et Huttar (1994) montre-t-elle bien la distribution de différents groupes et langues des Marrons le long des différents cours d’eau du Surinam et en particulier, pour ce qui nous concerne, du fleuve Maroni, à l’extrémité droite de la carte. On voit se succéder sur les deux rives (surinamaise à gauche et guyanaise à droite), depuis l’embouchure située près d’Albina, les groupes Ndyuka, Pamaka, à nouveau Ndyuka puis finalement Aluku en amont du Maroni et sur son affluent le Lawa. Chaque groupe est sensé parler sa propre variété de créole à base anglaise, identifiée par l’ethnonyme correspondant (ndyuka, aluku, pamaka) et indexicale de sa propre identité.

Carte 2 : Localisation des groupes et langues des Marrons le long du Maroni (Huttar et Huttar : 1994)

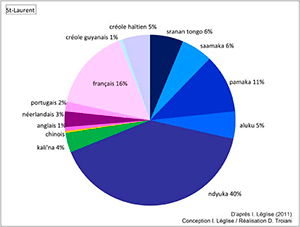

Or, des enquêtes sociolinguistiques en Guyane et au Surinam (Léglise, 2007; Léglise et Migge, 2015) auprès de la population scolarisée montrent que ces représentations sous-estiment le multilinguisme présent au sein de chaque localité, tout comme elles passent sous silence le plurilinguisme de la population. Les schémas ci-après illustrent, pour le premier, la répartition des langues de première socialisation à Saint-Laurent-du-Maroni et pour le second, le poids des différentes langues dans les répertoires linguistiques. Ils permettent de se rendre compte du poids des langues des Marrons (en différents tons de bleu sur les schémas).

Graphique 1 : Langues de première socialisation

Graphique 2 : Répertoire linguistique

Le ndyuka est ainsi la principale langue de première socialisation des deux côtés du fleuve, mais plus généralement, le nenge (appellation qui subsume les différences entre les variétés de langues marronnes aluku, ndyuka et pamaka) joue un rôle véhiculaire au niveau régional. L’une des questions que nous nous sommes posées, est de savoir si – étant donné les ressemblances sur les deux rives – la zone frontalière concernée constitue une aire linguistique spécifique partageant une certaine identité linguistique ou si, à l’inverse, les frontières étatiques ont une influence sur la façon de concevoir et parler les langues en présence. La réponse diverge si on s’intéresse à la dénomination des langues ou aux pratiques langagières.

On observe en effet des différences dans la façon de nommer les langues (Tabouret-Keller, 1997) de part et d’autre de la frontière. Au Surinam, un seul terme a été utilisé lors des enquêtes auprès de la population scolarisée : le terme néerlandais aukaans, terme générique qui recouvre quatre variétés ethniques marronnes. En Guyane, trois termes locaux sont employés par les élèves (aluku, ndyuka et pamaka, renvoyant aux variétés ethniques), prononcés dans leurs langues et non dans les versions créolisées ou francisées existantes (comme boni, paramaka, etc.). Le terme générique nenge ou businenge tongo, qui existe en Guyane, est employé par les linguistes mais a été peu utilisé par les enfants lors des enquêtes. Nous en avons conclu qu’il existe différentes manières de se projeter de part et d’autre de la frontière (en langue locale vs dans l’ancienne langue coloniale et toujours langue officielle ; comme différentes entités ethniques vs comme un groupe indifférencié).

Tableau 1 : Nomination des variétés / langues des Marrons B

| Surinam | Guyanne | ||||

| Dénomination | Dénomination | Dénomination | Dénomination | Dénomination | Dénomination |

| spécifique | générique | néerlandisée | spécifique | francisée, | générique |

| traditionnelle | traditionnelle | créolisée | (traditionnelle) | ||

| des variétés | des variétés | ||||

| aluku | aukaans | aluku | boni | nenge | |

| ndyuka, okanisi | (néerlandais) | aukaans | ndyuka | ndjuka | businenge tongo |

| pamaka | djuka | paramacaans | pamaka | paramaka | |

| (traditionnelle) | |||||

| kwinti | |||||

Les pratiques langagières trahissent également les différences entre pays concernés, même en famille, où l’on pourrait croire que les langues locales sont uniquement présentes. L’extrait suivant illustre comment différents membres d’une famille alternent les langues (pamaka et français) du côté guyanais. Au Surinam, le même type de pratiques apparaît mais avec le néerlandais, langue officielle.

(1)

X : Ken san i e suku e fuufeli a ini maman chambre anda ?

« Ken qu’est-ce que tu cherches dans la chambre de maman ? »

M : a ná faansi i mu taki a djuka

« tu ne dois pas parler français mais nenge »

M : Ken san i meki a sikoo tide ?

« Ken qu’est-ce que tu as fait à l’école aujourd’hui ? »

K : ce que je faire à l’école ? […] tide mi meki bonhomme a sikoo anga plus

« aujourd’hui j’ai dessiné des bonhommes et j’ai aussi fait des additions »

M : pikin man i mu taki

« petits hommes tu dois dire »

(pamaka en gras, français en souligné)

3. Effacement des frontières

Les pratiques langagières enregistrées montrent que les adolescents et jeunes adultes n’emploient pas les façons traditionnelles de parler (c’est-à-dire pas uniquement les « variétés ethniques traditionnelles »), mais alternent plutôt entre des éléments de leur variété traditionnelle, le sranan tongo, et les langues officielles. Les pratiques langagières des deux côtés de la frontière s’appuient ainsi sur les mêmes procédés. On voit que les locuteurs y construisent des significations sociales à partir de deux types d’éléments linguistiques. D’une part, les variétés de langues sont signifiantes, elles indexent l’origine des locuteurs et certains aspects de leur identité sociale (comme le renvoi univoque à un groupe ethnoculturel). D’autre part, le mélange de langues et de variétés peut également être utilisé à bon escient par les locuteurs : mêler les langues et variétés constitue ainsi une ressource sur laquelle les locuteurs peuvent s’appuyer dans l’interaction avec les autres (Léglise et Sánchez Moreano, 2017).

Il peut alors être impossible de définir dans quelle langue sont produits les tours de parole tant l’alternance entre les différents éléments de chaque langue est fréquente et les éléments communs ou bivalents (Woolard, 1998) nombreux. Cette indistinction linguistique peut être annotée, en corpus (Léglise, 2018)3. Par exemple, dans l’extrait suivant, où des jeunes hommes s’entendent pour organiser un voyage pour aller à la pêche, les quatre termes attribuables au nenge sont en gras, les trois éléments attribuables au sranan sont en gras souligné et les 15 éléments communs aux deux langues sont en italiques. Il parait alors bien difficile de décider, comme le demandent les cadres d’analyse formelle et grammaticale du code-switching (Myers-Scotton, 1993; Jake, Myers-Scotton et Gross, 2005), quelle est la langue matrice de l’énoncé…

(2)

Br: Ya tok ma mi / den fisi di mi o kisi dape / den o tyahipi en mi na fisi mi e go suku

« Oui d’accord mais je / le poisson que je vais attraper là-bas / il va y en avoir beaucoup / et c’est les poissons que je vais chercher »

(Migge et Léglise, 2013, 277)

Si on remet cet extrait dans le contexte plus large de l’interaction (extrait 3), on voit comment ce n’est pas seulement un individu mais tous les interlocuteurs présents qui, en situation endolingue-plurilingue (De Pietro, 1988), c’est-à-dire dans une situation où ils partagent les mêmes langues (ici des variétés ou langues proches), ont tendance à utiliser des éléments communs, non marqués, indifférenciés entre les langues. La conversation (3) précède ainsi l’extrait (2), 48 éléments communs sont employés (soit 2/3 des mots) et 24 sont spécifiques soit au sranan, soit au nenge :

(3)

Br : Mi nanga A. nanga ete wan tra man be o go.

Moi / avec A et avec un autre homme on va y aller

Pe : No da a no bun. Ma mi kan rey u, mi e rey u. Da mi e teki u later snel, snel, snel.

Non, c’est pas bon. Mais je peux vous conduire. Je vais vous conduire. Je vais vous emmener après vite vite vite.

P: Winsi u go wan dri sma tok.

Même si vous y allez avec trois personnes d’accord

5 Br : No da luku dyaso den fisi di w o kisi, den fisi di w o kisi den tyaipi.

Non, alors regarde ici le poisson qu’on va attraper, le poisson on va en attraper beaucoup

7 Pe : Ok mi e ley tu rit. Efu i e teki wan taa wagi.

Ok, je conduirai deux voyages. Si je prends une autre voiture

(Migge et Léglise, 2013: 273)

J’appelle ici « effacement des frontières » les moments où, dans l’interaction, il n’est pas possible de distinguer entre les variétés ou langues en présence – ce qui est le cas pour plus des 2/3 des éléments linguistiques utilisés dans l’exemple précédent. En utilisant indistinctement des ressources linguistiques pouvant appartenir à l’une ou l’autre langue, alors que des marques ou termes spécifiques pourraient être utilisés, les locuteurs, par leurs pratiques indifférenciées, produisent de l’indistinction et performent alors des frontières floues entre les langues. Si pour les linguistes, rétrospectivement, savoir dans quelle langue on s’exprime est une question fondamentale, pour les locuteurs qui s’expriment ainsi, au moment de la production, cette question ne fait sans doute pas sens : ils s’expriment (indifféremment)4.

Cette interprétation est ici renforcée par l’existence d’un terme – Takitaki – largement en circulation à l’époque des enregistrements, et particulièrement utile car il permet d’éviter la référence à des identifications ethniques (Pamaka, Ndyuka, Aluku) et aux frontières de langues (nenge vs sranan). Ce terme est apparu au XIXe siècle au Surinam pour y désigner le sranan, il s’est généralisé en Guyane en renvoyant de manière indistincte soit aux langues des Marrons (ndyuka, aluku, pamaka, saamaka), soit aux langues des Marrons et au sranan, soit à de possibles nouvelles variétés en émergence (variétés non natives, mixing, etc.). Bien qu’utilisé longtemps par ou pour des non-Marrons (dans une forme d’hétéro-désignation péjorative équivalent à bavardage), il a été repris dans les années 2000 en Guyane par les Marrons pour masquer les différences ethnolinguistiques.

Le flou performé par les locuteurs – et décrit par ce processus d’effacement des frontières linguistiques – est ainsi permis d’une part par l’utilisation d’éléments non marqués, partagés par les deux langues ou variétés ; il est également exprimé par le terme takitaki utilisé parfois pour renvoyer à ces pratiques à la fois alternantes et indifférenciées.

4. Mises en frontières

Tout comme les discours des locuteurs à propos de leurs pratiques langagières ne sont pas fixes mais tracent des frontières fluctuantes qui se construisent et se déconstruisent en permanence (Canut, 2001), je fais l’hypothèse que de la même manière, les pratiques langagières dessinent, construisent ou déconstruisent des frontières de langues et de variétés : les locuteurs les effacent – comme on l’a vu dans la partie précédente – ou les réintroduisent parfois à dessein.

Les pratiques langagières hétérogènes considérées sont plurilingues, elles mêlent parfois de nombreuses langues et variétés. L’extrait (4) mêle ainsi cinq types de ressources linguistiques pouvant être attribuées à différentes langues ou variétés : nenge en gras, sranan en gras souligné, indéterminé entre nenge et sranan en italiques, néerlandais en souligné italiques et indéterminé entre français et créole guyanais en souligné. Dans cet extrait, B et E conversent sur le travail de E. On voit comment l’utilisation des différentes ressources est fluide, notamment à la ligne 6 où E utilise l’intégralité de son répertoire linguistique (français/créole, néerlandais, nenge et sranan). Cette façon de mêler les langues traditionnelles, le sranan et les langues officielles des pays frontaliers (néerlandais et français ou créole) indexe une identité jeune, urbaine, moderne qui s’oppose à la façon traditionnelle de parler les variétés traditionnelles marrons (comme au village).

(4)

1 B : Da i de anga congé nounou?

« Alors tu es en congé maintenant ? »

2 E : Aii, mi de nanga congé nou te lek’ tra mun, bigin fu tra mun. Le sept, da mi bigin baka.

« Oui je suis en congé maintenant jusqu’à comme le mois prochain, le début du mois prochain. Le sept, je recommence à travailler »

3 B : Soutu wooko i e du?

« Quelle sorte de travail tu fais ? »

4 E : Sortu wroko mi e du? Mi e du wan sers.

« Quelle sorte de travail je fais ? Je suis un garde »

5 B : Mh?

6 E : Wan sers mi e du, wan tra wroko leki soudati, fu la mairie / lameri gi la mairie / lameri. Ma mi hoop taki nanga kontrakt, den man ná e gi wan langa kontrakt, siksi mun, ef' i e wroko bun, den man gi i siksi mun baka, te nanga tu yali, a kaba, den man stop en.

« Je travaille comme gardien de sécurité, un type de travail comme soldat, pour la mairie, par la mairie. Mais j’espère avoir un contrat, ces gens ne font pas de longs contrats, six mois si tu travailles bien, les gens te donnent six mois encore, jusqu’à environ 2 ans et après, c’est fini, ces gens arrêtent. »

(Migge, 2007: 63)

C’est la reformulation entre la ligne 3 et la ligne 4 qui retient particulièrement mon attention ici. En 3, B entame le tour de parole en utilisant la forme traditionnelle « sootu wooko » (sorte de travail), en 4, E reformule la question de B en utilisant la forme en sranan « sortu wroko », avant d’y répondre. En termes de séquentialité dans la conversation (Auer, 1995), cela signifie que E se désaligne du choix de langue opéré à la ligne précédente par B. Alors qu’elle utilisait une forme nenge puis une forme indéterminée (entre sranan et nenge), il reformule avec une forme sranan puis une forme indéterminée. Or, on sait que les reformulations initiées par autrui (ou hétéro-répétitions) (Ursi et al., 2018) peuvent être particulièrement signifiantes dans l’interaction, en particulier lorsqu’elles servent à réparer (Gafaranga, 2012; Kitzinger, 2013). Ce désalignement peut être interprété comme une réparation, dans un mouvement de différentiation linguistique faisant remarquer clairement que la manière de dire de l’autre n’est pas celle du locuteur. Cette différentiation peut être porteuse de sens, renvoyant l’autre (B) à une identité (féminine, avec un parler villageois) non partagée par E, qui projette une identité masculine et moderne. Ce mouvement correspond à une mise en frontière de l’autre, de sa façon de parler, dans l’interaction.

Conclusion

Alors que nous sommes dans une situation frontalière, le long du Maroni, nous avons passé en revue quelques mises en frontières conceptuelles, telles qu’elles ont été travaillées en tant que boundaries (plutôt que linguistic borders). Si les frontières sont importantes, en contexte amazonien peut-être plus qu’ailleurs, ce n’est pas tant en relation aux frontières étatiques qu’aux frontières perçues par les habitants : les deux rives du fleuve s’opposent moins que les sauts qui introduisent des discontinuités le long du fleuve et ont permis de dessiner les enclaves linguistiques traditionnelles ayant donné naissance à des variétés ethnolinguistiques différentes chez les Marrons. Toutefois, nous avons vu que ce rapide panorama est loin d’être figé. Alors que les variations linguistiques sont généralement indexicales d’identités ethnoculturelles, on observe, ces dernières années, dans un environnement urbain, un effacement des frontières entre variétés de langue au sein des interactions verbales. Par ailleurs, à chaque instant, des mises en frontières sont au contraire possibles.

Nous avons ainsi vu que les acteurs sociaux, en tant qu’êtres de langage, peuvent s’appuyer sur des similarités linguistiques pour ne pas permettre d’identification claire de « la » variété qu’ils emploient ou pour projeter une identité moderne plurilingue. Ils utilisent pour cela des éléments non marqués ou bivalents et peuvent mobiliser leurs ressources plurilingues dans l’interaction. En même temps, et à l’inverse, ils peuvent s’appuyer sur des différences linguistiques issues de leur répertoire pluriel en dessinant des frontières entre sa façon de parler et celle de l’autre.

On illustre ici comment les acteurs sociaux construisent et négocient du sens en dessinant ou effaçant des frontières dans l’interaction – au sein de pratiques langagières hétérogènes – en s’appuyant sur leurs ressources plurilingues et pluridialectales.