L’essentiel, c’est l’idée qu’il y a toujours plusieurs présents dans un présent, plusieurs temps dans un temps

(Rancière, 2012, p. 259).

S’intéresser à l’utopie, c’est se sentir concerné par cet élan dynamique, et en accueillir pour son propre compte les retombées : d’un voyage en pays d’utopie, on ne peut revenir tout à fait indemne ou inchangé

(Macherey, 2019, p. 6).

Cet article qui sera considéré, à bien des égards, comme une enquête est en réalité une réflexion méthodologique et épistémologique produite au sujet de la notion d’émancipation en éducation depuis le champ de la philosophie de l’éducation. Cette notion est visible dans certaines productions en philosophie et en histoire de l’éducation, et les contours y sont parfaitement délimités (Mole, 2013 ; Moreau, 2021). Cependant, cette notion fait l’objet, depuis quelques années, d’un suremploi dans les débats publics, pédagogiques et universitaires, et son sens s’en est obscurci, renvoyant dorénavant à « la libre entreprise de soi » (De Cock, 2021, p. 10) ou au « vieux mythe du self-made-man » (Tarragoni, 2021, p. 10-11). Il est donc important de contribuer à mieux éclairer et illustrer certaines positions et débats.

Introduction. Penser l’émancipation dans le champ éducatif à partir de la pensée de Jacques Rancière : enjeux et défis

Dans le cadre de cet article et en lien avec un des programmes du laboratoire CREAD dédié aux questions épistémologiques et méthodologiques1, nous avons choisi de travailler à partir de l’œuvre du philosophe Jacques Rancière pour mieux situer certaines manières d’aborder cette notion et comprendre quelles situations cela pourrait désigner dans le champ éducatif.

Qu’est-ce que l’émancipation ?

L’une des spécificités qui est l’œuvre dans cette notion d’émancipation, c’est le fait qu’elle repose sur la coexistence possible de deux énoncés programmatiques peut-être complémentaires, mais distincts. Comme le rappelait Tarragoni (2021), l’émancipation renvoie, au sens originel du terme, au verbe « émanciper » utilisé dans une forme transitive (on émancipe quelqu’un), puis a évolué vers une forme pronominale (on s’émancipe de quelqu’un, de quelque chose). Dans la littérature spécifique francophone, on doit à Jacques Rancière de s’être particulièrement intéressé à ce deuxième énoncé (s’émanciper). C’est même le cœur de ses travaux, puisque dans sa pensée, l’émancipation renvoie au processus par lequel des individus et des groupes sociaux s’extraient de logiques et de processus qui les assignent à une place en leur attribuant une (in)capacité et une (il)légitimité. Ce que Rancière appelle dissensus consiste précisément à reconfigurer le partage du sensible et à remettre en cause, par la pratique, la manière dont « nous mettons en communauté des mots, des corps, des formes, des événements, du sens pour en faire une expérience du commun et une expérience communicable » et la manière dont « nous nous trouvons assignés, dans notre manière de le faire, à une certaine place » (Rancière, 2025, p. 26). Il s’agit de faire jouer l’égalité comme un point de départ (égalité des intelligences) et non comme un point d’arrivée (arriver au même niveau que d’autres). La particularité de l’œuvre de Rancière est de prendre appui régulièrement sur des situations atypiques qui se présentent comme des scènes dans lesquelles, selon le philosophe, se jouent des prises de parole et une reconfiguration des rapports à la parole, mais plus largement à l’art, à la lecture, l’écriture, au corps et au politique. Des scènes où l’égalité des intelligences est pensée comme un postulat et mise à l’épreuve en redélimitant les rapports entre les individus et ce qui les entoure.

C’est principalement par son intérêt pour le monde ouvrier du xixe siècle qu’il a forgé tout un arsenal de notions, de repères et de références pour réfléchir à la question de l’émancipation (Rancière, 1981). Cependant, ces scènes représentaient explicitement des exceptions. Lorsqu’il rendait compte de ces ouvriers qui s’adonnaient à la lecture, à la poésie et à l’écriture pendant leurs nuits (d’où le titre La nuit des prolétaires), il ne cherchait pas à construire une généralité, pas plus qu’il ne voulait faire de ces ouvriers des cas représentatifs du monde ouvrier de l’époque. Rancière pense par scènes (où se joue l’émancipation) et par cas qui dérogent à la règle. De quelles règle est-il question ? L’usage du terme « règle » renvoie ici aux normes en jeu dans cette logique d’inégalité qui structure la société et délimite une répartition des compétences. L’ouvrage La nuit des prolétaires rend précisément compte de la « découverte d’un art de vivre ou d’un style de vie comme élément important dans la dynamique de l’émancipation ouvrière » (Rancière, 2012, p. 295-296). C’est le cas du menuisier Louis Gabriel Gauny (2017), exemple emblématique de ces ouvriers pour qui l’enjeu du travail de lecture et d’écriture n’est pas la prise de conscience de l’exploitation mais « le désir de voir ce qu’il se passe de l’autre côté, d’être initié à une autre vie » (Rancière, 2009, p. 38). À cette occasion se jouait « une expérience sensible subversive, une expérience d’arrachement à une manière normale de vivre leur condition, de la percevoir, de la ressentir et de la penser » (Rancière, 2025, p. 19). C’est le rapport au temps qui était ici le nerf de la guerre : reprendre le contrôle du temps que ces gens n’avaient pas2.

Comprendre la manière de penser l’émancipation chez Rancière est déjà un challenge en soi, mais ce n’est qu’une partie du travail. Il faut également se préoccuper des raisons pour lesquelles Rancière cherche presque systématiquement à rendre compte des situations sociales, passées ou actuelles, dans lesquelles l’enjeu est justement l’émancipation. Le choix de faire un travail particulier sur le savoir est ainsi totalement assumé3 et cela se traduit par des réflexions particulières. Rancière se reconnait notamment dans deux types spécifiques de travail : des travaux qui cherchent à « constituer comme un tissu sensible de la possibilité d’un monde autre », et « des interventions qui essaient de redécrire une situation » (2012, p. 271). Le philosophe s’attelle alors à restituer des expériences spécifiques et à les rendre visibles, voire lisibles. Par ailleurs, ses réflexions évoluent et s’affinent au fur et à mesure des observations et des méditations, pourrait-on dire, qu’il tire du réel et de la société. C’est pour cette raison que l’écriture de Rancière est elle-même singulière. Ce dernier conçoit d’ailleurs celle-ci comme « un processus de recherche, une manière non pas de rapprocher le lecteur de [sa] pensée, mais de rapprocher [sa] pensée de ce qu’il y a à penser dans telle ou telle distribution de corps et de leurs capacités » (Rancière, 2021, p. 96). Non seulement Rancière cherche à réinterpréter ce qui a déjà été interprété, à débusquer derrière certains discours le sens réel des situations et à affiner ses réflexions, mais il le fait à dessein, car il souhaite « maintenir la désirabilité de ces états de subversion globale des relations d’autorité et de tous les systèmes de représentation qui rendent ces rapports d’autorité acceptables, normaux et inéluctables (2012, p. 271).

Quelle émancipation, au sens de Rancière, dans le champ éducatif ? L’exemple des mobilisations étudiantes

Si la manière de comprendre certains éléments de la pensée ranciérienne peuvent facilement séduire au prix parfois de simplification (le principe d’égalité des intelligences devenant équivalant à l’énoncé « tout le monde est intelligent »), qu’est-ce que cela peut signifier du point de vue éducatif ? À quoi cela peut-il correspondre ? Comprend-on ce que cette réflexion peut signifier concrètement ? Ces interrogations en induisent d’autres. Comment s’intéresser à ces questions depuis le champ éducatif ? Cette question peut paraître naïve. Cependant, si chez Rancière, les institutions et la société fonctionnent, par nature, à partir de l’inégalité (par une mise en ordre et une répartition des compétences et des légitimités), que les agents ne peuvent échapper totalement à l’institution à laquelle ils participent, comment ces agents peuvent-ils comprendre cette volonté d’affranchissement d’émancipation venant des publics (les enfants, les élèves, les étudiants, etc.) dont ils ont la charge et comment peuvent-ils en rendre compte ? Dans un contexte académique où parfois l’« illusion bibliographique » (Boucheron, 2015, p. 14) est à l’œuvre, est-il si facile de s’appuyer, depuis les sciences de l’éducation, sur la pensée extrêmement singulière de Rancière étant donnée la distance possible entre les fonctions parfois attribuées à la recherche en éducation (être au service du politique, rendre plus performant le système éducatif, améliorer l’insertion des jeunes) et les ambitions théoriques et politiques du philosophe ?

Dans le cadre de ce dossier sur la création et l’émancipation, dans lequel l’enjeu consiste à réfléchir sur les aspects méthodologiques et épistémologiques de la recherche, nous avons donc cherché à mieux saisir ces aspects chez Rancière en trouvant un cas concret à travailler à partir de ces réflexions. Le philosophe a signé plusieurs textes, ces dernières années, dans lesquels il commentait des mouvements sociaux, des mobilisations, et plus récemment, des mouvements d’occupation. L’intérêt de Rancière pour les situations de mobilisation, de prise de parole et d’occupation, invite à s’intéresser à des phénomènes sur lesquels peu de travaux sont actuellement consacrés en sciences de l’éducation : les mobilisations étudiantes. Plusieurs recherches sur les mobilisations et les protestations étudiantes ont déjà été menées par le passé (Boumard et al., 1987 ; Geay, 2009)4 ; nous faisons ici le choix de nous appuyer sur un premier travail exploratoire qui avait porté sur une mobilisation étudiante dans la région Grand Est dans le contexte français des contestations qui avaient fait suite à la loi ORE (orientation et réussite des étudiants) et à la mise en place de Parcoursup (Riondet, 2019). Nous considérons ce cas, non pas comme une première base réflexive qui nous permettrait de déployer un propos qui pourrait accéder à un certain niveau de généralité, mais comme une occasion d’aborder des questions de recherche en dialoguant avec la pensée de Rancière. En cela, notre intention ne consiste pas à idéaliser un ensemble de phénomènes et de situations ou à avoir le dernier mot sur ce qui peut se passer dans ce contexte, mais de mieux saisir certains aspects qui y seraient en jeu. Nous avons procédé d’une manière analogue à l’étude de Boumard et al. (1987), dans laquelle les chercheurs avaient décidé de « ne travailler que sur un corpus localisé » (p. 9), mais à la différence de ce travail et de celui dirigé par Bertrand Geay (2009) sur la mobilisation des étudiants de Poitiers dans le cadre du mouvement contre le contrat première embauche, cet article n’a pas été réalisé dans le cadre d’un collectif avec une ambition de recherche préexistant à l’événement. Comme cela peut arriver parfois (Passeron et Revel, 2005), ce cas de mobilisation sur lequel nous avons travaillé s’est invité dans nos recherches et notre programme de lecture. C’est un objet de recherche qui peut surprendre et pourtant, il se situe dans le périmètre des objets possibles auxquels un chercheur en sciences de l’éducation et de la formation pourrait s’intéresser. Les enseignants-chercheurs ont parfois essayé de mieux comprendre les réactions et les résistances de certains élèves dans le système éducatif ; il n’est donc pas illégitime que ces mêmes enseignants-chercheurs s’attellent à ce type de phénomène dans le contexte universitaire. Nous tentons dans cet article de nous appuyer sur la pensée de Rancière pour essayer d’avancer sur ce type d’objet de recherche. Il s’agit en réalité d’un double mouvement : tenter de mieux saisir la spécificité de la pensée de Rancière en prenant un cas concret et tenter d’approfondir le type de réflexion que l’on peut développer à propos de ce type de mobilisation à partir de Rancière.

Pour travailler sur cet auteur et s’outiller pour décrire le cas en présence, nous avons utilisé un ensemble hétérogène d’éléments : un corpus de productions de Rancière délimité en trois sous-groupes (recherches, entretiens, interventions) pour réfléchir à la question de l’émancipation ; un corpus de matériaux empiriques liés au cas étudié ; un corpus de références mobilisées (Debord, Hess, Lapassade, Lefebvre, Lourau) pour aider à la compréhension des phénomènes concrets, symboliques et institutionnels en jeu.

Notre propos est structuré en trois parties. Dans un premier temps, nous reviendrons sur ces phénomènes particuliers que sont les mobilisations étudiantes, puis nous introduirons des réflexions de type épistémologique et méthodologique avant de proposer quelques éléments de description et d’analyse de certaines situations en jeu dans le cas étudié par cet article.

Des mobilisations étudiantes aux expériences d’occupation

Dans les mentalités ordinaires, la place des étudiants est à l’université, dans les salles de classes ou les autres lieux du campus. Certes, celles et ceux qui s’adonnent à l’étude peuvent avoir des distractions et des loisirs et certains créneaux horaires dans la semaine y sont dédiés, mais cela ne change pas ce premier constat : les étudiants suivent, dans un espace pensé à cet effet, des enseignements, et cherchent à progresser dans les savoirs en produisant un certain travail en lien avec ce que leurs professeurs attendent d’eux. Pourtant, il peut arriver que des mobilisations et des protestations étudiantes s’organisent ici ou là. Ce sont des événements particuliers, puisqu’ils sont à la fois exceptionnels et qu’ils se déroulent sur des périodes relativement courtes (par rapport au nombre d’heures qui suivent les étudiants à l’année et dans l’ensemble des cursus qu’ils vont suivre), et pourtant relativement ordinaires, car on peut les observer régulièrement sur la longue durée de l’histoire de l’université et de l’enseignement supérieur.

Les références contemporaines ne manquent pas : mobilisations en 1973 contre le DEUG, en 1976 contre la réforme du second cycle, en 1977 contre la sélection à l’université de Vincennes, mobilisations étudiantes et lycéennes en 1994, 1995, occupations à Nanterre en 1997 et 1998, ainsi que plusieurs mouvements locaux dans différentes universités, et plus récemment, le mouvement anti-CPE en 2006, le mouvement contre la LRU en 2007-2009 et celui contre la loi ORE et Parcoursup. La référence la plus emblématique est celle de mai 68 qui a fait l’objet d’innombrables travaux (Bantigny, 2018 ; Cohen, 1994 ; Dreyfuss-Armand, 1988). Il ne s’agit pourtant pas de phénomènes uniquement contemporains, puisqu’on les retrouvait déjà à l’époque des universalités médiévales. Comme l’écrivaient Pierre Riché et Jacques Verger : « Pas plus que celle d’aujourd’hui, l’université médiévale n’était une tour d’ivoire à l’abri des tensions et des contradictions sociales et politiques » (2006, p. 277).

Mobilisation, manifestation, blocage

En règle générale, ces protestations se concrétisent dans des manifestations, le temps d’une journée ou de plusieurs si la mobilisation est reconduite. Dans la pratique, cela signifie qu’un ensemble d’individus décident à un moment donné d’investir l’espace public le temps de quelques heures pour manifester, faire entendre une voix, des messages et des revendications, en réponse à une décision ou à un projet émergeant des lieux où les décisions se prennent. Il ne s’agit pourtant que d’un aspect parmi d’autres des mobilisations étudiantes. En parallèle à ces défilés et des mobilisations, d’autres types de processus se déroulent. C’est le cas de ces situations que les usages nomment « blocus » ou « blocage ». Ces termes n’ont pas les mêmes significations, mais sans doute que les différents processus qu’ils désignent peuvent néanmoins coexister selon les circonstances5.

Ces situations font toujours l’objet de débats, puisqu’en dernière instance, cette situation semble se jouer de la manière suivante : certains obligent d’autres à s’arrêter. Les adversaires du blocage estiment qu’on entrave leur liberté de circuler et qu’on les prive de cette activité ordinaire qui est à l’arrêt. Pour eux, c’est, par nature, un acte antidémocratique. Les partisans du blocage ne voient pas les choses de la même manière. Ils peuvent estimer que la nature, la forme et l’orientation de l’activité ordinaire n’ont pas été réellement discutées et pleinement acceptées, et qu’on ne peut qualifier d’antidémocratique la suspension de quelque chose qui n’a pas été nécessairement débattu et consenti. Ils peuvent également penser que la perte de sens de l’activité, lorsqu’elle est collectivement reconnue, nécessite de tout (re)mettre en plat, et donc de s’interrompre momentanément. Ce serait, de ce point de vue, une sorte de désobéissance civile6. Dans l’esprit de certains partisans des blocages, cette idée est souvent en jeu, sous des formes plus ou moins élaborées, dans le sens où le blocage permettrait ainsi l’arrêt de certaines activités, la reconquête du temps, la réflexion sur la situation, les actions à mener, les objectifs à se fixer, etc, dans l’optique d’influer sur le cours des choses, ou en tout cas d’avoir essayé.

Le blocage ne donne pas nécessairement lieu à une occupation (et réciproquement), mais il peut déboucher sur ce type de pratique très particulier. Il renvoie tout d’abord à des contextes militants très différents. Depuis quelques décennies, ce que l’on désigne parfois par le terme d’altermondialisme s’est distingué par différents « événements protestataires » qui se sont positionnés contre le modèle économique, social et politique néolibéral. Au sein de cette nébuleuse, le mouvement Occupy, parti des États-Unis d’Amérique, a constitué une tendance singulière importante (Dechezelles et Olive, 2017, p. 10). Ce mouvement n’a pas créé les pratiques d’occupation, mais il symbolise la montée en puissance de ce type d’action. On peut définir par ce terme (pratiques d’occupation ou pratiques occupantes) « l’ensemble des actions matérielles ou cognitives, par lesquelles des acteurs s’emploient à (ré)investir, de manière éphémère ou durable, un espace physique de pratiques et de significations pour y créer une autre forme d’espace de vie (ou de survie), de débat et de rencontres, de revendication, d’affirmation d’un droit, de fabrique d’une parole collective, de construction d’une communauté ou d’un (nouveau) sujet politique » (ibid., p. 13). En réalité, ces pratiques d’occupation sont relativement anciennes, mais elles deviennent depuis quelques années une forme dominante des mouvements de contestation. Citons par exemple le mouvement Occupy Wall Street (2011), l’occupation de la place Taksim (2013), la création de la zone à défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes (2014), le mouvement Nuit debout (printemps 2016), ou plus récemment l’occupation de ronds-points avec les Gilets Jaunes (automne 2018). Jacques Rancière (2022a) a produit une interprétation très stimulante de ce type de pratiques. Comme il le rappelait : « l’occupation a affaire au temps et à l’espace » (ibid., p. 156). Dans l’occupation se joue selon Rancière un « conflit » entre différentes manières de concevoir le partage du sensible. Il y a, d’une part, « l’ordre de la police qui vous commande de faire l’activité qui convient à votre place » et, d’autre part, « la rupture politique qui utilise un lieu d’une façon qui rompt avec son usage normal, c’est-à-dire son usage policier » (ibid., p. 163). On peut penser que, du point de vue des acteurs mobilisés, le moment phare d’une occupation est la mise en place de l’assemblée. Pour Rancière, il s’agit de « la forme canonique de la coïncidence entre la configuration matérielle d’un espace et la configuration symbolique d’une communauté » (ibid., p. 158). La mise en œuvre et la réalisation de l’assemblée constituent « le lieu du commun » où s’expérimente « un espace public où la mise en œuvre collective de l’égalité est fondée sur l’égalité de tous les êtres parlants » (ibid., p. 159).

Activité ou inactivité ?

Campus bloqué, activités universitaires à l’arrêt ; tel est le raisonnement de l’institution. En effet, comment valider des années de formation et des diplômes si l’on ne peut pas faire cours et évaluer les enseignements ? Par-delà ce raisonnement, peut-on dire des campus en question qu’ils sont toujours « à l’arrêt » lorsqu’ils sont bloqués et occupés ? Le postulat de notre travail consiste justement à travailler sur l’ombre, les coulisses et les marges de ce raisonnement institutionnel en se situant dans le pas des chercheurs considérant le « hors-jeu » comme « un espace composite où interagissent les mondes économique, politique, urbain et culturel » (Vulbeau, 2015, p. 35), dans lequel il est possible de « retourner le stigmate de la déviance en compétence sociale » (ibid., p. 36). Que font donc les acteurs dans ces contextes ? Qu’apprennent-ils et de quoi font-ils l’expérience ? Face au raisonnement ordinaire considérant le blocage et l’occupation comme l’arrêt de toutes les activités, on ne peut pas non plus éviter cette littérature de recherche qui s’est intéressée aux expériences de socialisation politique de la jeunesse. Seulement, on peut également estimer que la mobilisation étudiante et les expériences d’occupation ne constituent pas uniquement une occasion de se sensibiliser à l’univers politique. Une question demeure : est-ce que la pensée de Rancière ne permet pas d’aborder d’autres aspects ?

Positionnement du chercheur

Rancière résume sa démarche de recherche en mettant en avant la volonté de « produire un mode de compréhension […] délivré de toute idée de supériorité acquise, une manière de partager et non de dominer » (Rancière, 2021, p. 96). Que peut interpréter un chercheur dans une mobilisation étudiante ? Que peut-il chercher à comprendre ? Que peut-il partager avec des lecteurs ? Initialement, sans doute pas grand-chose. Une scène ranciérienne n’apparaît pas, d’emblée, comme une scène que tout le monde peut voir, comprendre et analyser. Comme le rappelle l’intéressé lorsqu’il évoque les plébéiens qui ont inspiré certaines de ces réflexions, ces individus dont les patriciens ne reconnaissent pas la parole vont « instituer la scène d’interlocution où ils prouvent qu’ils parlent à ceux qui ne les entendent pas parler » (2021, p. 56). Cela renvoie à la célèbre distinction entre phonè et logos, entre « les gens assignés à la phonè » et « les gens assignés au logos » (ibid., p. 57). Ce qui préexiste à la possibilité de voir une scène, c’est précisément son inconcevabilité et son invisibilité.

Il n’y a pas, d’emblée, une scène à comprendre. Cela renvoie à d’innombrables situations où d’un côté, certains entendent des cris, des plaintes, des bruits, des actions désordonnées, croyant distinguer une animalité à l’œuvre, et d’autres reconnaissent qu’il se passe quelque chose, et notamment que des individus se constituent en sujet politique, en sujet parlant. Cette question renvoie à un phénomène déjà traité par les chercheurs spécialisés dans l’analyse institutionnelle. Au quotidien, il y a d’innombrables conflits d’interprétation sur la manière de définir la situation (Hess et Hess, 2010)7. Le principe est simple : « en fonction du besoin du moment, le monde est perçu différemment, ce qui est un milieu devient une situation » (Hess et Hess, 2010, p. 78-79). Cette définition est le fait des acteurs eux-mêmes qui, par-delà les rôles que peut assigner la société, les construisent en donnant du sens à ce qui est lien avec eux (Lapassade, 1991, p. 126).

État des lieux des obstacles

Pourquoi est-ce si difficile d’envisager cette scène et pourquoi ce dissensus possible sur la manière de définir la situation en présence ? Tout d’abord, il faut partir d’un premier constat que l’on peut emprunter à William Marx : « Notre connaissance du monde vient principalement des discours » (2020, p. 41). Il complétait :

Pour peu que nous pratiquions un métier intellectuel, l’essentiel de la réalité à laquelle nous avons affaire est d’ordre discursif ; une part immense de nos émotions, de nos joies, de nos chagrins, des enjeux les plus cruciaux de notre existence est déterminée par des discours

(ibid., p. 41-42).

Il n’est pas rare, dans l’espace social, mais également dans les couloirs de l’enseignement supérieur, d’être exposé à des discours explicateurs présentant une vision globale et définitive de ce qu’il se passe. Certains de ces discours minorent la situation en jeu en s’attaquant à la représentativité du mouvement (avec l’idée qu’il y a une minorité de bloqueurs qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population étudiante locale), à la partialité des acteurs (sous-entendant qu’il s’agit d’étudiants militants avec le sous-entendu d’une importation du politique dans l’université) ou à la naïveté et la crédulité des acteurs (ce sont des étudiants aidés, encouragés, influencés voire trompés par des militants hors université). Ces discours convergent vers les mêmes constats : ce sont des agitations importées de l’extérieur, encouragées par des réseaux extérieurs et cela ne concernerait qu’une minorité d’étudiants jugés par ailleurs peu lucides et peu autonomes dans leurs réflexions. En d’autres termes : « circulez, il n’y a rien à voir ».

Cette manière assez tranchée de rendre compte de ce qui nous entoure contraste fortement avec la grande prudence des chercheurs lorsqu’ils s’attardent sur un objet de recherche avec précaution, réflexivité, patience et méthode. Ce caractère expéditif invite paradoxalement à prendre au sérieux ce qui se présente comme un exercice de recherche qui nous tomberait dessus. On peut songer ici au conseil prodigué par Howard Becker et Franck Leibovici :

Quand quelqu’un vous dit, pour une scène que vous regardez, qu’elle n’en vaut pas la peine parce qu’« il ne se passe rien », redoublez d’attention.

[Optionnel : Quand quelqu’un parle d’un sujet ou d’une situation comme étant « trivial » ou « sans importance », accordez-y le maximum d’attention. De même, si un groupe ou une activité sont qualifiés de « sans importance », faites de ce groupe votre priorité.]

(2022, p. 89).

Dans d’autres circonstances, des interprétations davantage argumentées peuvent être produites. Seulement, par-delà leur diversité, elles se rejoignent sur trois points : ce sont des interprétations extrêmement dépendantes des modes d’explication disciplinaires dont elles sont issues, elles cherchent à débusquer l’ultime raison explicative des événements et elles s’appuient assez peu sur le terrain et l’expérience des acteurs. Dans le recueil Les trente glorieuses, Jacques Rancière est revenu sur cette question de l’interprétation :

L’interprétation ne se contente pas d’assigner à ce bouleversement une raison, elle décide aussi de sa nature et du type de rationalité dont il relève. On peut décider qu’un mouvement d’étudiants dans les universités et dans les rues est le résultat de l’action de quelques dizaines d’agités comme il y en a toujours : on peut penser qu’il résulte de dysfonctionnements du système universitaire auxquels on a trop tardé à chercher remède ; on peut y lire le symptôme d’un mal-être plus profond de la jeunesse. Dans tous les cas l’écart par rapport à l’enchaînement normal reste homogène à la rationalité de cet enchaînement : on juge que ceux qui devaient prévoir ont mal prévu mais l’ordre du prévisible n’est pas affecté ? Il ne s’agit que d’ajouter quelques variables à la chaîne causale

(Rancière, 2022a, p. 124-125).

Cette tendance à chercher une explication mécanique et des relations de causalité est par ailleurs aggravée par les formes d’interprétation des événements qui sont à l’œuvre dans les disciplines et qui proposent toutes une manière figée de penser l’événement. Comme le précise Rancière :

Les disciplines ne sont pas des formes de rationalités constituées qui proposeraient des procédures d’interprétation de ce qui arrive. C’est plutôt le contraire : les disciplines académiques sont des formes de solidification de modes d’interprétation nés de la contrainte d’événements. Des noms comme sociologie, science politique ou philosophie ne désignent pas d’abord des disciplines. Ils désignent bien plutôt des modes de construction de l’événement, des formes d’interprétation ou des positions subjectives quant au fait même qu’il arrive quelque chose

(Rancière, 2022a, p. 125).

Face aux contraintes, tenter de faire preuve de créativité

Ces différentes remarques induisent la nécessité de construire une démarche de recherche qui permette de ne pas tomber dans ces différents pièges.

Un premier geste a consisté à aller sur le terrain pour voir et observer. C’est un travail difficile car cela sous-entend une certaine immersion pour procéder à des observations. Immersion dont on sait d’avance qu’elle est vouée à être relative et biaisée. Comme cette tentative d’étude et d’analyse se concrétise dans un après-coup, puisque c’est au fil des premiers échanges sur ces événements qu’a émergé cette volonté de documenter ces événements, il a fallu également envisager de récolter des éléments, des traces, des informations et de recueillir des données. Nous avons rendu compte de ces choix méthodologiques et épistémologiques précédemment, ainsi que des biais et des limites de cette recherche improvisée (Riondet, 2019).

Le chercheur, qu’il aspire ou non à produire une réflexion philosophique, a besoin de matériaux et de se constituer des corpus. Cela nécessite tout d’abord de se représenter l’événement et d’être en mesure de le contextualiser. Nous avions ainsi procédé à une chronique afin de restituer les différents événements qui s’étaient produits sur l’ensemble de la période étudiée (cinq semaines de mobilisation) et d’identifier quelques faits importants. La situation sociale qui sous-tend une chronique peut se résumer de la sorte : « c’est un type qui raconte des événements qui se sont produits » (Althusser, 2018, p. 32). Le philosophe marxiste Louis Althusser résumait l’implicite sous-tendant ce type de production : « J’étais là et il s’est passé ça, puis après il s’est passé autre chose » (ibid., p. 32). On pourrait dire que la fonction de la chronique est narrative et qu’elle procède par description chronologique8.

La particularité de l’historien repose, en grande partie, sur sa manière de travailler l’archive, les sources et les documents. Ce qui est ici atypique, c’est de constituer l’archive en même temps que l’on cherche à écrire l’histoire qui est en jeu. Pour cela, nous avions utilisé un journal de recherche, dont le contenu avait été retravaillé et affiné au fur et à mesure des éléments et indications glanées ici ou là, en procédant à un modeste travail de terrain. Depuis cet article, nous avons pu reprendre nos analyses et compléter notre recueil de données initial (journal de recherche, échanges informels, constitution de corpus d’articles de presse et autres traces), en continuant la consultation de documents liés à cet événement survenu en 2018 et en procédant à plusieurs échanges et entretiens complémentaires9.

Nous avons essayé de surmonter deux obstacles. Le premier, c’est que l’histoire de l’enseignement supérieur et plus globalement l’histoire des institutions éducatives ont majoritairement été écrites par des enseignants et des enseignants-chercheurs, mais qu’en est-il des étudiants et plus largement des usagers ? Nous renvoyons ici à cette célèbre citation d’Howard Zinn : « Tant que les lapins n’auront pas d’historien, l’histoire sera racontée par les chasseurs » (cité par De Cock, Larrère et Mazeau, 2019, p. 14). Même si le chercheur ne pourra jamais accéder à l’expérience vécue des étudiants durant cette période, comment confronter le récit historique, du point de vue d’un enseignant-chercheur, avec le point de vue des acteurs, d’autant qu’un certain nombre d’éléments peuvent biaiser ce dialogue et cette confrontation des points de vue ?

Le second obstacle, c’est le caractère éphémère de cet épisode historique et de cette expérience collective. Cinq semaines dans le cas étudié, c’est un temps que les usagers du campus ont pu juger interminable ; c’est pourtant une durée extrêmement courte à l’échelle de l’histoire de l’enseignement supérieur. Dans ce contexte, il faut reconnaitre que les traces produites par ce type d’expérience disparaissent rapidement. Dans les mobilisations et les occupations, il est important de s’intéresser à des traces que l’on pourrait qualifier d’écritures éphémères, comme les banderoles, les graffitis et les affiches (Artières, 2018, p. 113). Les individus au cœur des mobilisations n’ont pas forcément le temps de garder des traces ou d’écrire à chaud, et peut-être se disent-ils, parfois, qu’ils n’ont pas intérêt à conserver trop de traces10. Par ailleurs, les différents acteurs, quels que soient leurs positions et leur rôle dans cet épisode, ne sont pas nécessairement retrouvables. Par conséquent, nul ne pourra sans doute jamais reconstruire précisément l’événement dans son intensité et dans sa complexité. Ne peut-on pas, pour autant, dire quelque chose de cet épisode ?

Dans le cadre de cette étude, nous avons tenté de redécrire la scène en jeu dans la situation en présence en gardant la cohérence de la référence à Rancière, en utilisant un matériau empirique et en mobilisant dans la description des références complémentaires pour insister sur certains aspects. Il s’agit à la fois de reconstruire une situation telle qu’elle s’est matériellement concrétisée mais en étant sensible aux aspects symboliques qui ont pu être en jeu dans l’expérience étudiante et d’essayer de rendre compte de quelques-uns des processus qui s’y sont déployés11.

Redécrire la scène

Comme le faisait remarquer l’anthropologue François Laplantine : « Une description qui se vaut exhaustive est souvent menacée par le risque de l’énumération voire de l’entassement » (2023, p. 21). La complexité est double dans ce qui nous occupe, car la description doit s’affranchir de certaines interprétations et récits. Elle doit donc éviter l’entassement sans fin de détails, mais veiller à s’appuyer sur des éléments significatifs. Suite à la confrontation des observations, des prises de notes, des échanges informels avec les éléments évoqués en entretien, plusieurs interprétations se sont affinées. La première version de la chronique a pu évoluer et on peut faire à cet égard à plusieurs remarques.

Repères préalables

Tout d’abord, la périodisation initiale (22 mars-25 avril 2018) a pu être réappréciée. Dans un premier temps, nous avions pensé que le début du mouvement était situé vers le 22 mars, date à laquelle un premier blocage symbolique avait été mis en place et avait lancé une étape importante dans la mobilisation globale en lien avec la mise en place de loi ORE et de Parcoursup. Pourtant, dans un deuxième temps et suite à quelques échanges, il apparait qu’un épisode avait précédé cet événement. Une salle avait commencé à être occupée pour des raisons indépendantes de la réforme évoquée12. Cette initiative de quelques étudiants était liée à la fin de l’accès à un local pour les étudiants. Ce point de détail est important car c’est précisément la salle en question qui fut par la suite un des principaux lieux occupés durant le mouvement. Cet élément introduit l’hypothèse que la contestation de Parcoursup n’est pas la seule motivation de cette mobilisation.

Deuxième remarque : il s’agit d’un mouvement très hétérogène dans sa constitution et dans sa composition. En si peu de temps, avec si peu de moyens, il est difficile d’être précis sur ces aspects. On peut, dans un premier temps, essayer de quantifier le phénomène. Pour cela, on peut reconstituer la proportion d’étudiants favorables et défavorables au blocage et à la reprise des activités.

Tableau 1a. Estimations de voix constatées lors des votes en AG

| Votes et consultations les plus représentatifs | Voix pour le blocage | Voix contre le blocage | Total estimé (sans prise en compte des abstentions) | Répartition en pourcentage |

| AG du 28 mars | 604 | 366 | 970 | 62,26 % / 37,73 % |

| AG du 5 avril | 740 | 470 | 1210 | 59,50 % / 38,84 % |

Tableau 1b. Estimations de voix constatées lors des votes en AG

| Consultation en ligne | Votes « Ne se prononce pas » | Votes contre la reprise des activités | Votes pour la reprise des activités | Nombre de votes ayant exprimé un choix | Nombre d’étudiants inscrits |

| Consultation effectuée le 9 avril | 437 | 1026 | 2456 | 3480 | 9252 |

Ce soutien à la mobilisation à l’œuvre dans les premiers votes (62,26 % pour le blocage contre 37,73 % défavorable au blocage le 28 mars, 59,50 % en faveur du maintien du blocage contre 38,84 % quelques jours plus tard le 5 avril) fut remis en cause par la consultation en ligne proposée par le président. La question n’était plus formulée dans les mêmes termes que lors des AG, ce n’était plus « êtes-vous pour le blocage ? » mais « êtes-vous pour la reprise des activités ? », ce qui induit des biais de formulation selon le type d’acteur formulant l’interrogation (les étudiants mobilisés ou le représentant de l’institution). Le résultat de la consultation donna lieu à une répartition entre problocage et antiblocage qui s’inversa : 30 % contre le blocage, puis 70 % pour la reprise des activités. Cette évolution transforma le rapport de force et permit à l’institution et la présidence d’accroître sa légitimité à demander et obtenir la reprise, quitte à faire intervenir les forces de police. Cependant, l’enchaînement de ces votes et consultations contribua à rendre plus visible la masse d’étudiants favorables au blocage et défavorable à la reprise des activités (604, 740, 1026). Le dépouillement de ces votes comporte à l’évidence des biais (comptage des voix, vérification des conditions de vote) et la retranscription des résultats de chacune des AG n’a pu avoir lieu. Cependant, il permet de constater deux choses : au fil des échéances évoquées, le nombre de voix pour le blocage augmenta, mais pas nécessairement la proportion (puisque la répartition montre que la part des voix opposées au blocage avait néanmoins progressé). Il n’est pas exclu d’imaginer que certaines positions aient pu s’affiner ou changer durant les assemblées générales13. Quoi qu’il en soit, le fait majeur ici, c’est que le nombre de participants conféra une sorte de légitimité au blocage. C’est paradoxal, car le poids du vote en faveur du blocage est moindre, mais la participation des individus opposés au blocage a en réalité donné du crédit au vote. Cependant, il faut être lucide : le fait d’être favorable au blocage dans les votes ne signifie pas nécessairement une présence régulière sur place et une part active au mouvement. Cela signifie qu’il faut envisager de dissocier les partisans et le cercle le plus actif d’étudiants sur place et qu’il est possible de rendre compte de quelques tendances en jeu dans cette mobilisation plutôt que d’ambitionner une synthèse exhaustive.

Ces précisions permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le mouvement qui s’est constitué était d’une grande hétérogénéité. Plusieurs idéologies et affiliations peuvent coexister au sein de ce type de mouvement et c’était ici particulièrement le cas : il y avait des étudiants syndiqués, des étudiants politisés, des étudiants refusant l’emprise syndicale ou politique, des étudiants non politisés engagés dans différentes associations, des étudiants non politisés, auxquels se joignirent ponctuellement ou régulièrement d’autres individus. Par ailleurs, on peut ajouter que, selon les périodes, la sociologie des acteurs semble avoir évolué.

Troisième remarque : par-delà cette diversité et ces évolutions, on a pu observer un désaccord sur ce qui pouvait être qualifié de démocratique ou d’antidémocratique. En arpentant le campus et en prêtant l’oreille aux débats, il était aisé de reconnaître deux tendances antagonistes au sujet de la notion de démocratie. Si l’on essaie de reconstruire les grandes positions à l’œuvre, on pourrait sans doute représenter les choses de la manière suivante. Il y aurait, d’une part, une tendance où ce qui est relatif à la démocratie est un système organisé, doté d’instances et d’un fonctionnement explicite et dont les décisions votées à la majorité doivent être exécutées. Dans le cadre d’un régime politique démocratique, une réforme a été votée dans le respect des règles dans le sens où elle a suivi une procédure institutionnelle, conformément aux règles qui régissent ce type de processus. Fin de l’histoire14, d’une certaine manière, mais pour d’autres étudiants, l’histoire ne peut s’arrêter là et on aurait donc, d’autre part, une tendance qui estime sans doute que c’est la démocratie directe qui prévaut au risque peut-être de produire une démocratie sans démocrates. Ces deux tendances (la première que l’on pourrait qualifier de légaliste mais qui repose sur une distinction entre les acteurs décisionnaires et les autres, et la seconde que l’on pourrait distinguer en lui ajoutant l’adjectif perfectionniste) sont donc en tension : certains estiment que le jeu est déjà joué, là où d’autres pensent au contraire qu’il faut rejouer de nouveau sur de nouvelles bases. Pour les premiers, cette remise en cause est jugée brutale ; pour les seconds, c’est l’indifférence pour le cynisme du jeu qui est insupportable15. L’antagonisme est souvent virtuel, car ces tendances s’expriment différemment : si la seconde prend forme et se formalise sur les lieux de lutte et de rassemblement, la première s’incarne en dehors de ces lieux. Néanmoins, il peut arriver que ces tendances s’affrontent pendant les assemblées, parfois d’ailleurs en discutant des textes institutionnels et des positions16.

Quatrième remarque : il y a bien un doute sincère qui apparait, au fil de ces réflexions, sur le recours au terme de blocage. Ce doute porte tout d’abord sur l’usage du terme, car cette mobilisation semble ne pas s’être déroulée comme les autres. Traditionnellement, ces actions de blocage ont lieu tôt le matin et recourt à l’usage de chaînes qui sont installées pour entraver l’accès au bâtiment. Dans d’autres circonstances, la stratégie consiste à vider les salles de leurs tables et leurs chaises pour bloquer, au sens littéral du terme, l’accès aux usagers. Seulement, dans la situation étudiée, cette phase semble ne pas avoir été enclenchée17. Les étudiants mobilisés répétaient souvent durant la mobilisation que tous les bâtiments et les salles étaient accessibles ; ils précisaient même que c’est la décision de fermeture administrative qui, selon eux, avait empêché cet accès et non le mouvement en lui-même. Seulement, le mot « blocage » était employé et se répandit par le bouche-à-oreille puis dans certaines formes de communication officielles et institutionnelles18. Le doute est aussi lié à la représentativité du terme blocage. Si les votes et les consultations ont toujours reposé sur un dualisme explicite (pour ou contre le blocage, pour ou contre la reprise des activités), on peut se demander si l’usage de ce terme n’empêche pas d’aborder la pluralité des positions en jeu dans le mouvement sans les enfermer dans deux camps bien distincts.

Néanmoins, cette remarque ne peut pas éluder la question du blocage. En effet, plusieurs positionnements ont été plus complexes que ne laisse entendre le dualisme en question. On a pu remarquer que des étudiants pouvaient être d’accord avec les revendications et partager des éléments de raisonnement et d’argumentation, mais le désaccord pouvait se jouer sur un autre terrain : celui de la validation de l’année universitaire et des diplômes, nécessaires pour continuer sa formation, ou entrer dans la vie active et le monde du travail. Ces éléments peuvent faire penser à ce que Lapassade rappelait il y a plusieurs décennies : « les professeurs d’université sont d’abord, et avant tout, des portiers » (1969, p. 36). Dans le cadre de l’université, la forme examen occupe une place importante, puisque du point de vue des étudiants, les examens sont en quelque sorte « des portes à franchir » (ibid.), et les examens peuvent donc apparaître pour certains comme le seuil ultime de la sélection, qui permettra aux uns et aux autres, en cas de réussite, soit d’occuper une position favorable socialement, soit de contribuer au système productif, faute de mieux.

En réalité, les deux tendances que nous venons d’objectiver (légalistes et perfectionnistes) ne peuvent durablement cohabiter et se superposer. La tendance légaliste repose sur une distinction : il y a les lieux où sont prises les décisions et d’autres lieux où l’on s’adapte aux décisions. L’autre tendance, sans doute plus sensible à la démocratie directe, ne peut accepter cette distinction et cette séparation. C’est dans ce refus qu’apparaît une difficulté : sommes-nous tous égaux pour se positionner sur certains sujets et avoir une opinion politique (Bourdieu, 2023) ? On voit donc se dessiner le désaccord : non seulement la seconde tendance ne peut reconnaître la déclaration d’inégalité en jeu (certains ont la compétence et la légitimité de s’exprimer et de décider, pas les autres), mais elle souhaite rendre possible l’instruction publique des problèmes, ce qui peut nécessiter de récupérer du temps et de l’espace pour mettre en commun les informations et les éléments en dans la discussion. On pourrait dire que si la focalisation sur le blocage empêche de voir la pluralité et la diversité des réflexions qui se sont jouées dans la mobilisation, il reste qu’en dernière instance le blocage, pour certains acteurs, est sans doute, à un moment donné, inévitable pour tenter à la fois de suspendre même provisoirement le processus de contribution de l’appareil universitaire aux rapports sociaux de production qui nuit au mouvement en cours et également la déclaration d’inégalité qui y est à l’œuvre. Ce type d’évolution dans la mobilisation n’est évidemment pas sans conséquence, puisqu’il peut s’avérer, sur le long terme, contre-productif (le blocage décourageant la venue des publics sur le campus et entraînant un durcissement des relations entre acteurs de terrain et au sein de l’institution universitaire).

Cinquième remarque : la mobilisation donna lieu au bout de quelques jours à l’émergence d’une expérience d’occupation. Certes, il y avait des tendances et des positions très différentes au sein de la mobilisation. Certains voulaient contribuer à fédérer une force collective sans nécessairement empêcher le déroulement de la vie universitaire ; d’autres voulaient en profiter pour mettre en place d’autres situations collectives sur le campus et qu’il y ait des échanges et des rencontres. Il y avait également des tendances plus radicales qui s’étaient exprimées en se positionnant en faveur d’actions de blocage plus strictes. Cependant, la convergence dépassa progressivement, et pour une durée momentanée, ces antagonismes et ces contradictions. Comme évoqué précédemment (Riondet, 2019), l’engouement progressif pourrait être lié à deux processus : l’émotion provoquée par l’agression d’étudiants à Montpellier19 qui fut évoquée dans les médias et le déroulement des assemblées générales (AG) qui permit de fédérer un collectif jugé suffisamment légitime par la communauté. Les AG sont en principe le lieu privilégié des échanges. Dans le cas étudié, différentes positions étaient en jeu (pour ou contre ORE/Parcoursup ; partisans ou opposants au blocage ; partisans et/ou acteurs du blocage, etc.) et furent exprimées, mais c’est progressivement une volonté collective de déployer une nouvelle forme de présence sur le campus qui se déploya à partir de ces échanges.

Mobilisation et socialisation politique des étudiants

Pour comprendre ce qu’il se passe en 2018 sur le campus en question, il est évidemment possible de déployer une lecture qui insisterait sur le processus de socialisation politique propre aux mobilisations étudiantes et à certaines de ces réalisations. Dans cette optique, il serait possible, par un détour par la boîte à outils foucaldienne, de parler de ce campus occupé comme une tentative d’hétérotopie politique, au sens d’un autre lieu en cours d’élaboration dans un lieu originel (le campus initial marqué par sa quotidienneté ordinaire) dans lequel se jouerait, par le moyen des réagencements et de l’auto-organisation, une socialisation politique de ces étudiants, non pas au sens d’un embrigadement dogmatique en lien avec des forces idéologiques et politiques mais davantage au sens d’expérience du politique par un public s’estimant trop spectateur et pas assez acteur des processus politiques. On peut songer à certaines des assemblées générales qui ont structuré le mouvement global lorsque des étudiants débattaient à partir des textes programmatiques en mobilisant des références pour aller dans telle ou telle direction. Se dessinait ici une scène d’argumentation dans lequel les protagonistes utilisaient les mots du politique, et donc du pouvoir, en construisant des argumentations et des contre-argumentations comme s’ils participaient à ces lieux où se produit ce type de processus. Dans ces situations où se répétait un geste déjà observable dans les mobilisations étudiantes locales précédentes consistant à travailler minutieusement les textes officiels et institutionnels qui faisaient débat et polémique afin de les critiquer et d’y répondre, une idée se concrétisait : l’étudiant qui n’était plus un lycéen et un mineur pouvait produire une lecture politique, construire une argumentation et défendre une position.

Nous serions dès lors en présence d’une revendication en faveur d’une représentation de l’étudiant comme sujet politique20, et non nécessairement politisé, dans un contexte où cette possibilité est parfois vécue comme entravée et empêchée par les institutions21. Il faudrait sans doute réinscrire cette lecture dans un cadre théorique plus global situant l’université dans un contexte structurel et conjoncturel. Concernant le contexte structurel, on pourrait ici s’inspirer des réflexions de Guillaume Sibertin-Blanc au sujet des luttes étudiantes. Se référant notamment à Althusser et à la question des appareils idéologiques d’État (AIE), Sibertin-Blanc situe l’appareil universitaire et les luttes étudiantes au carrefour de deux grands appareils idéologiques d’État, l’AIE scolaire et l’AIE syndical, qui constituent des AIE stratégiques dans la pensée althussérienne. Si l’on comprend l’appareil universitaire comme la dernière institution qui clôt le passage de l’individu dans l’AIE scolaire, on pourrait estimer que la socialisation politique qui peut se jouer dans ce même appareil est parfois une première tentative de se rapprocher d’un syndicat ou de découvrir la réalité syndicale avant le monde du travail. Concernant le contexte conjoncturel, on pourrait estimer que ce contexte structurel est peut-être grandement fragilisé depuis quelques années tant l’influence des mouvements universitaires et des syndicats semble moindre dans la société que par le passé alors même que l’appareil universitaire et notamment les campus de sciences humaines et sociales sont très largement impactés par les politiques néolibérales et les différentes attaques qu’ils subissent.

Nous avions évoqué dans un précédent travail sur ce mouvement qu’il y avait superposition de deux réalités : la mise à l’arrêt des activités institutionnelles ordinaires du campus et l’organisation d’une diversité d’activités en tous genres sur ce même campus : ateliers, conférences, enseignements, échanges, réunions, etc. (Riondet 2019, p. 161-163). Pour mieux saisir ce qui s’est construit AG après AG et qui se jouait dans le carrefour que l’on est train de décrire, peut-être faut-il avoir à l’esprit l’idée d « îlots de communisme » auquel faisait référence Althusser (2016, p. 264) et qui renverrait possiblement à des zones au sein d’un plus grand ensemble dans lequel l’expérience d’un commun entre plusieurs types de personnes est au travail22 en élaborant d’autres rapports sociaux de production, qui ne sont ni ceux de la forme scolaire telle qu’elle est institutionnalisée dans la société actuelle (Go, 2021, p. 14-16) ni ceux en jeu dans la formation sociale globale. On toucherait ici au caractère utopique de ce type d’expérience. Certes, il paraît utopique de penser que ce type d’expérience puisse durer et se pérenniser. Ce serait pourtant sous-utiliser la notion d’utopie. Lorsque Bey écrit sur la zone autonome temporaire (2004), il insiste sur un point : il ne s’agit pas d’un lieu sans lieu, « au vrai sens du mot utopique », mais d’une expérience utopique qui est bien quelque part et qui croit « en une intensification du quotidien » (ibid., p. 32). Pour ne pas se laisser piéger par cette idée du non-lieu de l’utopie, Foucault avait créé la notion d’hétérotopie, pour évoquer ces autres lieux, réels, où se jouent des utopies concrètes, localisées et situées (2009, p. 24-25). Dans cette subjectivation politique à l’œuvre à travers cette mobilisation et se territorialisant sur le campus au fil des AG et durant la période d’occupation, il faut être attentif à la manière dont certains acteurs de la mobilisation ont tenté de rendre autre le lieu en en faisant un lieu autre. Le blocage s’est progressivement accompagné de la mise en place d’une expérience collective. Il s’agissait de se doter d’un fonctionnement23, avec des comités, des groupes de travail, des ateliers et une nouvelle quotidienneté.

Occuper

Dans notre précédente étude exploratoire, nous avions évoqué comment la mobilisation de certains étudiants s’était caractérisée selon nous par un esprit de rupture avec la manière ordinaire de considérer le cadre spatial et temporal ordinaire de la vie universitaire, où l’étudiant était assigné à une place bien particulière. Que dire de cette reconfiguration du temps et de l’espace ? Il n’est pas inutile de revenir sur les éléments décisifs qui se jouent dans les expériences et mouvements d’occupation. S’appuyant sur les travaux de Castells (2015), Basural en identifie trois : l’acte d’occupation créant une communauté, l’opposition imaginaire « intérieur-extérieur » en occupant des emplacements symboliques, la construction d’une participation citoyenne au sens large (2018, p. 54).

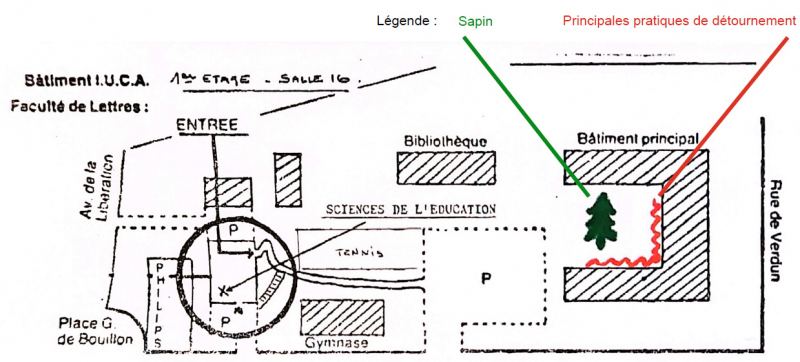

Ces éléments permettent de mieux rendre compte de l’évolution des choses. Au bout de plusieurs jours de mobilisations, l’expérience en cours prit le nom d’« université populaire du Sapin » en référence à l’arbre situé au centre historique du campus, donnant lieu à un logo (un sapin) et des inscriptions murales qui se multiplièrent sur le campus (Riondet, 2019). Ce nom désignait une expérience collective, pensée comme une communauté projetée, et renvoyait à des activités concrètes quotidiennes qui prenaient place sur le campus qui, pour l’occasion, avait subi quelques modifications, comme en témoignèrent les articles de presse parus sur la mobilisation, en rendant visible cette nouvelle manière d’occuper l’espace.

Ce souci architectural permit à l’expérience collective qui se mit progressivement en forme d’entretenir une familiarité avec des architectures mineures et quotidiennes et d’intégrer sans doute la catégorie des architectures plus spécifiques que l’on peut qualifier d’intenses et intensives (Delprat, 2022, p. 6). Il s’agissait de placer différemment certaines chaises et tables, d’agencer les quelques lieux occupés, d’installer des décorations, d’amener des objets. Certes, ces agencements étaient relativement microscopiques à l’échelle de l’établissement et des enjeux, mais ces scènes donnaient lieu à des réagencements concrets : sur la pelouse devant les salles des ateliers pouvaient parfois s’organiser, une petite balançoire fut également installée sur le sapin et d’autres ateliers et activités prirent place ici ou là24. D’un certain point de vue, on pourrait estimer que s’est progressivement élaboré un espace public oppositionnel (Delprat, 2022, p. 20). Oppositionnel par rapport aux réformes et sans doute une certaine idée de la vie étudiante sur un campus universitaire. Cependant cette dimension oppositionnelle coexistait avec la volonté d’envisager un espace public convivial pouvant accueillir celles et ceux qui le souhaiteraient. On peut néanmoins souligner un paradoxe qui n’échappa pas à certains acteurs. Les assemblées générales étaient pensées comme des lieux d’échanges et de débats sans qu’il y ait nécessairement l’enjeu de bloquer les activités institutionnelles. Or, au fil de la mobilisation et que la situation de blocage et d’occupation se précisait, ces évolutions limitaient presque mécaniquement les chances de faire venir sur place d’autres étudiants.

Ambiance et création de situations

On peut observer chez Rancière le souci de s’intéresser à la pensée et à la philosophie telles qu’elles peuvent se matérialiser « ailleurs que dans les institutions de pensée » et en dehors des livres de philosophies et de l’institution philosophique (Rancière, 2012, p. 72). Par conséquent, chercher à penser l’émancipation avec cet auteur en lien avec les mobilisations étudiants signifie qu’il faut s’intéresser à cette parole critique étudiante, présupposer qu’on peut trouver au sein de ce mouvement les traces d’une forme de pensée et chercher comment la notion d’émancipation y est à l’œuvre. Seulement, restituer cette pensée dans une scène appelle à prendre au sérieux le contexte de production de cette pensée, ce qui nécessite d’être attentif à certains détails et de mobiliser des cadres de lectures supplémentaires. Au bout de quelques jours (début avril), plusieurs vagues d’inscriptions murales avaient recouvert plusieurs murs du campus avec des formes très variées ; ces inscriptions reproduisaient parfois certains extraits d’œuvres littéraires et donnaient lieu, selon les messages, à différents jeux de mots (Riondet, 2019, p. 164, p. 194-196). Ces pratiques de détournement que l’on peut observer rétrospectivement dans ces écritures atypiques nous intéressent particulièrement car le langage de l’émancipation est selon Rancière un « langage emprunté » (2021, p. 58). Il est donc important d’arriver à contextualiser et objectiver ces emprunts et ces détournements.

Il est difficile de ne pas évoquer la question des murs du campus qui devinrent progressivement un terrain de jeu et d’expression libre qu’il est difficile à déchiffrer après-coup, tout en étant un motif d’inquiétude pour l’institution. Les inscriptions murales et les graffitis sont une forme parmi d’autres d’expression de mécontentement. Cette forme est très ancienne, certains travaux l’ont abordé dans le contexte de la IIIe République (Barrows, 2016) et des mutineries (Loez, 2005), et elle est encore très présente actuellement (Bertoncini, 2009 ; Larrère, 2022). Ces traces ont deux particularités : on ne peut pas jamais être sûr de l’exhaustivité des corpus de photographies qui ont été constitués et ce sont des « sources muettes » (Larrère, 2022, p. 172). En effet, impossible de savoir qui se cache derrière telle ou telle inscription, impossible également d’évaluer la représentativité du propos (telle inscription est-elle emblématique de la pensée du collectif ou au contraire une exception ?).

Que penser de cette forme d’expression ? Tout d’abord, il est difficile de se restreindre à certains termes précis, comme tags ou graffitis, puisqu’il s’agit d’un ensemble plus global et hétérogène d’inscriptions murales très variées. Par-delà cette diversité, il faut néanmoins chercher le commun de ces productions qui regroupent des symboles, des écritures calligraphiées, des formules humoristiques, des citations et extraits en tous genres. Basural (2018) utilise le terme de « médiations carnavalesques » dans le sens où les auteurs restent, d’une certaine manière, « masqués », et en tous cas « anonymes ». D’autres auteurs s’essaient à la compréhension de ce geste en jeu dans cette pratique atypique, et pourtant relativement ordinaire puisqu’elle prolonge les premières écritures rupestres. Aussi, pour Dorélus (2022), le langage du graffiti permet à l’auteur de « vivre son existence dans le monde et chez autrui » (p. 187). Cette parole spécifique est une « expression libre qui témoigne le désir de penser, de dialoguer et qui symbolise également le fait que l’homme ne puisse pas vivre sans parole » (ibid., p. 189-190). En ce sens, ces écritures trahissent une volonté d’exister et d’imposer une présence, même provisoirement, alors même qu’on estime qu’elle est niée ou invisibilisée.

Lorsque l’observateur arpente le campus durant ce moment d’occupation, il ne peut que constater la superposition d’une multitude d’apports, plus ou moins convergents, à ce mouvement collectif25 et envisager l’hypothèse selon laquelle ce kaléidoscope de références, de messages, de propositions contribue à renouveler le milieu dans lequel évoluent les protagonistes de ce mouvement et sa consistance. Une chose prédominait plus largement pour l’observateur, comme peut-être pour les acteurs qui n’avaient pas la pleine conscience et la connaissance exhaustive de tout ce qui se passe, c’est le détournement du lieu pour créer un espace symbolique et matériel d’un nouveau type. Pour l’observateur, il était possible d’estimer que dans la reconfiguration de l’espace et le développement des activités il y avait une volonté de recréer un milieu provisoire. La distinction d’Henri Lefebvre entre « espace dominé » et « espace approprié » qui introduit le processus de production est ici importante à évoquer. Il faut produire un espace approprié, ce qui implique des moyens de production et un produit (Ross, 2023, p. 99). L’enjeu de ces transformations est de permettre aux individus d’habiter ce lieu tout en étant habité par lui-même (ibid., p. 102). Par conséquent, ces décorations murales qui restèrent anonymes ne pouvaient pas ne pas avoir contribué à produire certains effets26.

On peut sans doute parler ici d’un art critique (ou d’un rapport à l’art critique) au sein d’une pratique globale de détournement. Détournement de l’agencement du lieu, détournement des murs blancs, détournement du langage et des références utilisées, détournement également de productions culturelles. Il est intéressant d’évoquer ici les stratégies de communication qui furent mises en place sur internet et les réseaux sociaux pour légitimer le mouvement et répondre aux objections formulées par les étudiants opposés au blocage, car ces stratégies reposaient justement sur une logique de détournement de la culture. Alors que quelques étudiants mobilisés créèrent un groupe Facebook, un montage vidéo fut publié pour justifier la mobilisation et parodier leurs adversaires. Au bout de quelques jours, on pouvait recenser plus de 40 000 vues (Riondet, 2019, p. 169). La particularité de cette création culturelle est qu’elle détournait une scène d’un film très connu (Le Seigneur des anneaux), notamment au sein de la jeunesse, pour en faire un dialogue entre un étudiant mobilisé et un étudiant hostile initialement à la mobilisation avant de se laisser convaincre :

Personnage 1, hostile initialement à la mobilisation — Débloquer ! débloquer ! Je m’en fous de lutter. Je veux juste sauver ma peau. Que crèvent les lycéens. Au Parcoursup.

Personnage 2, partisan de la mobilisation et du blocage — CPE, Loi Devaquet. C’était bloqué, jusqu’au retrait ! Nous devons continuer… Grève, Manif sauvage.

Personnage 1 — Et si jamais le blocage ne marche pas, ni les manifs ? Tu auras loupé ces cours pour rien.

Personnage 2 — Non, Tolbiac bloque, et Nantes aussi et Montpellier malgré les attaques des cavaliers noirs. Ils bloqueront jusqu’au retrait total. Vidal craquera

Personnage 1 — Comme c’est beau mais je n’en ai rien à foutre. J’veux juste les cours.

Personnage 2 — Mais alors ta petite sœur, elle n’ira pas à la fac ?

Personnage 1 — Je m’en fous. Je m’en fous de ma petite sœur. Elle a pris tout l’amour que ma mère avait pour moi.

Personnage 2 — C’est marrant… On dirait que ta mère t’a sélectionné. Héhé (rires).

Personnage 1 — La sélection c’est horrible. Ça méprise tous tes rêves. Tu perds la joie de vivre. De choisir ton avenir. Et on m’a pris mes APL alors qu’il y a tellement de fric dans l’évasion fiscale.

Personnage 2 — Et avec l’ISF ça faisait un sacré paquet aussi.

Personnage 1 —Ces élites doivent payer. Ces élites financières doivent payer. Je continuerai le blocage27.

S’inscrivant dans le champ des usages militants de la culture numérique et de l’internet (Granjon, 2005), ces pratiques de détournement dans le cadre des débats et échanges en AG nécessitaient, pour leurs initiateurs, une certaine culture générale, une culture militante (référence aux mobilisations liées au projet de loi Devaquet) et la réappropriation de certaines références et objets de savoir possiblement en jeu dans les formations universitaires choisies par les uns et les autres, que ce soit en histoire, en géographie, en littérature, en philosophie, en sociologie, en sciences de l’éducation ou autres28. Cette manière atypique de se mobiliser faisait écho à d’autres pratiques de ce type qui ont souvent la particularité de ne pas être « une simple juxtaposition arbitraire ou surréaliste de codes contradictoires » et d’être, au contraire, une manière de « dépouiller l’original de sa fausse signification ou valeur » (Ross, 2020, p. 93) pour créer autre chose.

Dans ce type de mouvement, les débats portent traditionnellement sur les actions de type politique, comme dans tout mouvement social, et se jouent des stratégies et parfois des mots d’ordre. Mais, comme nous venons de l’évoquer, il y eut ici d’autres types de phénomènes. Là où les didacticiens parlent d’action conjointe pour désigner l’action des uns (enseignants) et des autres (élèves) dans les situations d’enseignement, on devrait parler ici d’action disjointe puisque l’action des élèves/étudiants en question cherche dans ce contexte à échapper à l’action des enseignants/universitaires au sein de l’institution. Action disjointe, certes, mais reliée à une activité culturelle dans laquelle ils pouvaient parfois mobiliser des savoirs ordinairement travaillés dans des cours29. Cet excédent qui reste à analyser se rapproche probablement de ce que Guy Debord et les situationnistes pouvaient entendre par création culturelle. La culture, pour Debord, désigne « un complexe de l’esthétique, des sentiments et des mœurs » (2024, p. 9-10). C’est un enjeu central pour une « avant-garde collective » de s’attaquer à la question du quotidien et d’avoir le devoir de « construire des ambiances nouvelles » comme « produit et instrument de comportements nouveaux » (2024, p. 30). Dans cette optique, il s’agit bien de créer, non de procéder simplement à un « arrangement des objets et des formes » (ibid., p. 32), car la création pour Debord est « l’invention de nouvelles lois sur cet arrangement » (ibid.). Or, on peut que constater avec quelle régularité les protagonistes du mouvement étudiant évoqué ont cherché à s’emparer de la culture moderne, que l’on peut entendre dans un sens très large, en s’essayant à produire des bulletins, des romans photos, des chansons, des contenus audiovisuels et d’autres productions en procédant par référence, emprunt et détournement. L’ensemble de ces créations servait autant à affirmer une singularité qu’à constituer un commun où la part des émotions, de la vie affective et du festif était centrale. Certains moments festifs pourraient être considérés comme des faits mineurs mais on peut estimer que ces quelques étudiants ont créé en réalité ce que Debord appelait une « situation », au sens où ils ont consacré leur temps à « la construction concrète d’ambiances momentanées de la vie, et leur transformation en tant que qualité passionnelle supérieure » (2024, p. 33).

L’exemple des écritures éphémères

Considérer une ambiance comme produit et instrument de nouveaux comportements, voilà ce qui peut aider à rendre compte de certaines traces et de reconstituer une conception de l’émancipation qui y serait à l’œuvre. Il est tout à fait possible, dans le cas étudié, de considérer qu’un processus d’écriture a permis de produire une ambiance mais que cette même ambiance a pu être également le moyen de faire émerger des processus d’écriture. Pour Artières, on peut parler d’événements d’écriture à partir du moment où cela est regardé et qu’il y a des témoins (2018, p. 118-119). En ce sens, nous estimons que ces inscriptions peuvent être considérées de cette manière puisqu’il était parfois possible de les voir, y compris par ceux qui étaient des usagers du campus cherchant des informations, et que la presse permit d’en visibiliser certaines lorsque des articles traitaient de ces événements30. Dans les photographies qui circulèrent sur internet et dans la presse, on pouvait distinguer certaines inscriptions. Ce qui nous intéresse ici, c’est le fait qu’une prise de parole est aussi une prise d’écriture. La recherche s’est d’ailleurs parfois intéressée aux « écritures éphémères », et comme le précisait Philippe Artières (2018), aux « papiers sans importance » et aux « écrits dans les poubelles »31. Dans le cadre de notre recueil de données, et en particulier grâce aux entretiens qui ont été réalisés, nous avons réussi à prendre des photographies d’inscriptions de certaines de ces feuilles avant qu’elles ne soient jetées à la poubelle32.

Cet usage des inscriptions est intéressant car il témoigne, dans un premier temps, du détournement qui se joue dans l’utilisation des lieux. Le centre de gravité de l’expérience était situé à proximité de l’amphithéâtre historique du campus. Plusieurs séries d’écriteaux en papier furent positionnées au-dessus de certaines salles. Si l’on garde en tête la référence à la pensée de Rancière, on pourra estimer que ces quelques mots et bribes de parole laissées sur quelques feuilles de papier ont pu constituer une mise en scène esthétique de l’expérience d’occupation dans laquelle cette prise de parole des étudiants se distingua par des différentes stratégies que l’on peut retrouver par ailleurs : retournement de la parole du pouvoir, déplacement des mots d’une sphère à une autre, pratique du jeu de mots (Rancière, 2021, p. 70-71). Au-dessus des portes de la salle où les comités d’organisations se déroulaient, on pouvait en effet observer les inscriptions suivantes : « l’utopie ou la mort : l’émancipation par le blocage ». Il n’est pas exclu d’associer au terme « émancipation » mobilisé ici le processus de subjectivation politique évoqué plus haut. Cependant, une autre salle vit apparaître ce type d’écriteaux en papier où on pouvait lire « Université populaire / Cours révolutionnaires / L’émeute utopique / Les Mancipations ». C’est dans cette seconde salle où, une nouvelle fois, le terme « émancipation » (« Les Mancipations ») était en jeu33, qu’un mur d’expression libre fut créé. Selon nous, ce mur nous permet de comprendre comment certains de ces étudiants ont vécu la question de l’émancipation au sein de cette mobilisation sans la restreindre au processus de socialisation politique.

En visualisant certains documents et certains clichés, nous avons pu reconstituer la scène de ce dispositif spécifique durant le mouvement qui avait permis un processus d’expression libre et anonyme collective au sein d’une salle. Ce dispositif atypique a vu le jour à un moment donné en parallèle aux débats liés au positionnement du mouvement et à ses aspects stratégiques (notamment dans le cadre des comités d’organisation). Nous désignons rétrospectivement ce dispositif par le terme de « mur d’expression libre », car il s’agissait de superposer sur le mur des feuilles de papier qui allaient être scotchées, les unes sur les autres34. Ce regroupement de feuilles était fixé sur un mur avec une inscription globale, « POÉTISE-TOI » qui était positionnée au cœur de cet assemblage provisoire. C’est en parallèle à l’organisation du mouvement que cette activité consistant à écrire de manière anonyme et à placer la feuille en lien avec les autres s’était développée. Sur ces feuilles de papier on pouvait lire des énoncés et des phrases. Ce dispositif n’avait pas été anticipé, il fut mis en place à partir de quelques feuilles collées sur le mur sur lesquelles d’autres feuilles ont été ajoutés au fil des jours. À l’origine de ces premiers textes, on retrouvait notamment un étudiant qui, suite à une première expérience d’enseignement dans le primaire, avait gardé un intérêt pour les textes libres, cette technique pédagogique au cœur de la pédagogie de Freinet favorisant la libre expression des élèves (Go, 2007). Ces quelques feuilles apparaissaient comme une contre-proposition éphémère par rapport au déroulement ordinaire du mouvement étudiant. Contre-proposition qui reposait sur ce curieux mot écrit lui aussi sur une feuille de papier : « poétise-toi »35. Pourtant, au bout de quelques jours, plusieurs feuilles s’étaient accumulées sur le mur : l’assemblage imprévu de quelques inscriptions sur des feuilles de papier était devenu une micro-institution dans cette ambiance. Que dire de ce langage anonyme qui se démultiplia sur du papier ?36 À travers ces pratiques d’écriture anonymes, on peut y voir une forme de parole que l’on peut qualifier de « dissensuelle » (2021, p. 69), puisqu’elle rompt avec une répartition et un principe d’ordre selon lesquels certains acteurs n’ont pas réellement la parole et ne produisent pas, et de subversive, car ces pratiques renversent le pouvoir de la langue et des mots pour créer quelque chose d’autre.

À travers ces écritures ordinaires éphémères37, il est possible de poursuivre la description de ce « monde sensible commun » (Rancière, 2025, p. 28) fait d’un maillage spécifique, empruntant à la poésie, la pop culture, à l’histoire ou à la culture politique, dans lequel évoluèrent certains étudiants avec cette logique du détournement et du montage, au sens que Rancière peut donner à ce terme : « une autre manière dont des mots, des lignes, des surfaces, des volumes font un monde commun » (Rancière, 2025, p. 38). Pour cela, nous avons pu reconstituer un corpus de 56 inscriptions sur papier38 à partir desquelles nous avons essayé d’appréhender ce que Laplantine pourrait appeler « un processus de transformation de sensation en langage se traduisant par un écrit » (2024, p. 119).

Que peut-on dire à partir de ces indices et ces traces ? Plusieurs inscriptions peuvent avoir en commun une forme relativement rudimentaire : soit un adjectif avec un point d’interrogation, soit un verbe conjugué à l’impératif. Nous faisons l’hypothèse que les premières écritures permettent à leurs auteurs de s’interroger et d’interroger la communauté. Aussi, peut-on lire après-coup « ALLIÉ.E.S-NÉ.E.S ? » (mur d’expression libre) ou encore « ÉMANCIPÉ-E-S ? » laissant l’imagination du lecteur et du spectateur s’interroger sur les énoncés plus précis qu’il faudrait en déduire : sommes-nous encore aliéné-e-s et sommes-nous réellement émancipé-e-s, s’interrogeraient les étudiants mobilisés ? Les autres écritures rudimentaires peuvent donner l’impression d’une interpellation. Il est facile d’interpréter l’énoncé suivant, « AGitons-nous », encourageant les autres étudiants à s’agiter et à venir aux AG (assemblées générales). « ÉMOTIVONS-NOUS », peut-on lire par ailleurs, avec un énoncé fusionnant l’impératif « motivons-nous » et le mot « émotion », suggérant que le recours aux émotions pourrait donner lieu à une motivation collective.

Le regroupement des autres énoncés dans plusieurs catégories thématiques différentes permet de mieux comprendre ce curieux appel. On retrouve par exemple dans le corpus plusieurs productions prenant appui sur le contexte de réforme pour le rejeter, parfois en l’inscrivant dans une conjoncture plus grande :

À l’ORE de l’université, nous fûmes sélectionné-es,

À l’ombre du sapin nous levions pourtant nos poings

Au crépuscule des injustiques naquirent nos respirations poétiques,

Émergeant comme la lave enragée du volcan,

Qui révèle en nous l’espoir des meutes utopiques

(mur d’expression libre)

I [love] the « réform » of the fac, the plan étudiant, the séléction, the goulag, the esclavage, the capitalisme, the néo-libéralisme…

(mur d’expression libre)

Certains textes expriment une nostalgie d’un monde étudiant davantage engagé qui aurait été remplacé par un monde d’illusions :

Et dire qu’en un autre

Temps, nous étions révolutionnaires…

Et dire qu’« étudiants » rimait,

Libre dans les airs.

Aujourd’hui nous travaillons

Pour un jour pouvoir

Travailler.

Aujourd’hui nous enterrons nos enfances atterrées.

Nos rêves sont publicitaires

Et nos horizons téléphoniques.

Est-que nos couleurs d’hiver

Pourront brûler ce cirque ?

Il faudrait casser l’existant et briser le carcan dans lequel il s’inscrit, et chercher à s’en échapper, mais d’une manière symbolique (« Mur à vitre » ; « Un mur de poésie… c’est un mur de moins » – mur d’expression libre). Deux éléments se retrouvaient souvent emmêlés : l’évocation des émotions et l’encouragement à l’écriture et à la poésie, comme permettant de suspendre le contexte contemporain et d’entrevoir autre chose. La rupture se jouerait dans l’émotion, la corporéité, la manifestation des affects et des sentiments (« Brancher vos cerveaux sur vos cœurs » – mur d’expression libre). Le premier acte serait individuel, à l’instar de la célèbre formule issue de chanson « Résiste » de France Gall39 (« Résiste, prouve que tu existes » – mur d’expression libre) ; le deuxième serait inter-individuel puis collectif, car ce serait ici le point de départ d’une lutte et d’une expérience collective :

Réveillez-vous, le jour s’est levé

Rejoignez-nous, afin de ne pas le manquer !

(mur d’expression libre)

La lutte c’est une respiration [s]ous sentiments, ça change, ça bouscule et puis on s’y prend et l’on s’y voit, nos voix, toi, moi, et puis tous les autres

(mur d’expression libre)

À en croire ces inscriptions, c’est dans une ambiance fraternelle que cet engagement collectif se déploierait (« SALUT. Ça lutte » – mur d’expression libre), mais c’est aussi en partageant des émotions, des moments de vie que l’aventure collective pourrait gagner en intensité (« La lutte, ça chamboule. On regarde, cours et rigole. Puis on dit et découvre, des mots qui disent mais ne montrent pas. Solitude exacerbée d’une sensibilité maladroitement cachée » – mur d’expression libre). Ces énoncés peuvent se connecter à d’autres énoncés du corpus où l’enjeu est énoncé autour de cette idée de faire communauté et se doter d’un commun, sans rien s’interdire d’utopique :

Camarades, je suis communiste, il ne peut y avoir de

Nouvelles espérances, de vraies victoires, sans d’abord une

Communauté fière, et soudée !

N’hurlons pas, c’est ce qui les fait gagner !

Soyons insidieux mais ouverts,

Soyons réalistes, réalisons l’impossible !

(mur d’expression libre)