Introduction : l’Alsace comme situation linguistique complexe

Si l’on admet que toute langue peut être décrite comme un répertoire de systèmes socialement marqués (Le Page et Tabouret-Keller 1985 : 116, ci-après Acts), les multiples situations langagières en Europe sont aussi diverses et complexes que partout ailleurs dans le monde. À l’inverse, si l’on envisage l’Europe comme une communauté d’États, les douze de l’Acte Unique de 1992, ce qui apparaît au premier plan est l’image de blocs linguistiques, chacun des États (à l’exception du Royaume-Uni) ayant sa langue officielle ou, comme en Irlande, Belgique ou Suisse, ses langues officielles, et dans un petit nombre de cas, des politiques autonomes pour les langues régionales, comme par exemple pour le basque et le catalan en Espagne. Chacune de ces langues apparaît alors comme une entité auto-définie dont l’existence réelle n’est pas remise en cause.

Si l’on envisage la société comme un espace langagier multidimensionnel, nous pouvons, en appliquant le modèle de projection optique développé par Le Page (1978 et Acts : 115 sq.), décrire le contact de langues en termes « de processus de pénétration à partir d’un contact initial, puis, si les circonstances sont favorables, de focalisation ou de convergence vers des normes vernaculaires diverses. Par la suite, certainement sous l’influence de l’instruction et aujourd’hui des médias, il s’opère une focalisation vers des normes plus régionales. Avec l’institutionnalisation de certaines normes de prestige en tant que langues-norme, dites aussi standard, pourront se former les éléments d’un comportement prescrit dans une société. Le prestige ou la stigmatisation attachés auparavant au parler d’un groupe donné se trouveront alors reportés sur une entité abstraite construite et conçue comme autonome, l’anglais standard ou le cockney, par exemple. Les gens finissent par croire qu’une manière de parler particulière est intrinsèquement bonne ou mauvaise, correcte ou incorrecte, et irréversible » (Acts : 87). À l’inverse, une langue qui ne bénéficierait pas de l’étayage de tels processus de normalisation, en particulier d’une forme écrite unifiée et aujourd’hui du renforcement opéré par la forme normalisée orale des médias audio-visuels, verrait ses emplois rester dans un état plus ou moins diffus, sans norme unique. En réalité, tout idiome vivant est constamment parcouru par des tensions qui résultent de la concomitance de processus de focalisation et de diffusion, donc par une certaine instabilité à la faveur de laquelle l’une ou l’autre pourra l’emporter.

Les circonstances qui favorisent la focalisation ne sont certes pas universelles, il est cependant possible d’y repérer les conditions récurrentes suivantes : (a) l’interaction quotidienne dans un même idiome au sein d’une communauté ; (b) une menace externe ou quelque autre danger qui mène à un sentiment de cause commune ; (c) un modèle puissant tel un leader, un poète, un groupe de prestige ou un ensemble de textes religieux ; (d) les modalités et les effets d’un système éducatif (Acts : 187). À cette liste, on peut à coup sûr ajouter toutes sortes de formes d’institutions de la langue, constitutionnelles ou législatives. La France offre le meilleur exemple qui soit du pouvoir institutionnellement conféré à une langue, à la fois instrument et symbole de l’unité nationale (Weinreich, 1968 : 682). Je m’appuierai sur l’exemple français comme étant une des situations les plus fortement focalisées en Europe. En un mot, il s’agit d’un cas où les processus, faisant d’une langue un appareil normatif puissant, tirent leur force du poids énorme attaché au statut légal de cette langue.

Dans l’histoire de la France, trois événements sont considérés comme décisifs pour la formation du français ou langue française en tant qu’idéal de l’unité nationale et entité normative de la conduite langagière : (1) l’Édit de Villers-Cotterêts de 1535, par lequel le roi François Ier rendit « le langaige maternel françois et non autrement » obligatoire dans tout le domaine juridique du royaume : (2) la Révolution Française qui déboucha sur une constitution érigeant le français en langue nationale, et (3) le fait qu’au début de la Troisième République, dans les années 1880, le service militaire et l’instruction primaire furent généralisés et rendus obligatoires. L’instruction publique devint gratuite, libre et obligatoire au sein d’un système scolaire fortement centralisé où la langue française remplissait la fonction de commun dénominateur de la réussite, de norme commune donc, tout en étant aussi considérée comme instrument ultime de la démocratie républicaine. De manière inattendue, la Première Guerre mondiale fut elle aussi un facteur d’homogénéisation linguistique : en temps de paix, les régiments étaient constitués de recrues de la même origine géographique qui, entre elles, usaient de leur patois. Les pertes sévères subies en hommes dès le début de la guerre conduisirent à réorganiser les régiments sans qu’il soit possible d’assortir les recrues selon leur origine, une forme commune de français commença alors à se dégager. André Martinet, à qui je dois ces informations, me signale aussi que, dans le village de Savoie où il vivait, les soldats qui revinrent en permission en 1916 recommandèrent à leurs femmes de parler en français à leurs enfants. Ainsi, depuis plusieurs siècles mais de manière de plus en plus accentuée, non seulement l’existence du français comme entité fut un dogme irréfuté, symbole majeur de l’unité nationale et un des principaux instruments de cette unité, mais son emploi petit à petit s’étendit à la mesure du soutien que lui apportaient les diverses institutions de la République.

Dans la première partie de ce texte2, j’évoque brièvement la situation langagière européenne telle qu’elle apparaît à travers le travail accompli en 1987-88 par la Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe (Resolution 192, March 1988)3 : l’image est celle d’un ensemble d’États, chacun linguistiquement fortement focalisé. Dans la seconde partie, je traite des langues en contact4 dans ma région natale, l’Alsace, aire dialectale germanique au nord-est de la France, en abordant plus particulièrement l’étude de la transmission en péril du dialecte alsacien. Aujourd’hui, le terme qui convient le mieux pour qualifier notre situation linguistique est celui de complexe. Cette complexité est surdéterminée en ce sens qu’elle résulte de circonstances diverses où interviennent des causes diverses. D’abord le dynamisme de la situation linguistique elle-même : si aucune situation linguistique n’est parfaitement stable, les changements auxquels elle est sujette se produisent sur des périodes plus ou moins longues, à des rythmes plus ou moins rapides, mais dont le temps peut aussi s’accélérer ou se ralentir. En Alsace, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, les changements qui affectent le tableau de la situation linguistique se sont accélérés. Conséquence de la diminution de la population strictement villageoise et agricole, et qui fut aussi strictement dialectophone, par l’urbanisation des villages dans un rayon de plus en plus large autour des agglomérations urbaines qui, elles-mêmes, n’ont cessé de s’étendre. Mais conséquence aussi des changements qui affectent les hiérarchies sociales du travail et de la toute petite propriété : l’extension sans précédent des classes moyennes a favorisé le passage à l’emploi du français en tant que double symbole de l’accès à l’urbanité et à la promotion sociale. Conséquence encore de l’amenuisement, voire de la disparition du prolétariat urbain, caractéristique de nos sociétés jusque dans l’après-guerre, car en Alsace, ce prolétariat était dialectophone. Plus difficiles à mesurer, ou même seulement à prévoir, sont les conséquences linguistiques des changements sociaux en cours, principalement la marginalisation de jeunes par le chômage, jeunes dont les emplois de la langue ont une incidence cruciale pour l’avenir du profil linguistique d’une population.

Situation complexe, dynamique aussi. En tant que province française, l’Alsace participe de la situation hautement focalisée de la langue française décrite ci-dessus, mais en ce qui concerne sa propre langue régionale, il s’agit d’une situation de plus en plus diffuse, pas seulement parce que les variétés dialectales pratiquées y sont nombreuses et diverses (du francique-rhénan dans le nord au bas-alémanique dans le sud), mais aussi parce qu’il n’existe pas de forme écrite unique pour ces idiomes, ni de forme orthographique généralisée, et enfin parce qu’aujourd’hui, les locuteurs, particulièrement les citadins, mélangent de plus en plus le français et l’alsacien (Gardner-Chloros, 1990 : 12 sq.). Les observateurs les plus divers s’accordent aujourd’hui pour dire que l’emploi de l’alsacien s’amenuise : de plus en plus de situations sociales marquées naguère par l’emploi du dialecte ne l’appellent plus, de moins en moins de jeunes l’emploient ; le dialecte, dit-on, se perd5.

1. Une image focalisée de la situation langagière européenne

La Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires

Dans la Résolution sur les langues régionales ou minoritaires en Europe (adoptée le 16 mars 1988, ci-après Res.), quatre termes seulement sont employés pour la désignation des langues : langues régionales, langues minoritaires, dialectes et langues nationales. Dialecte n’est employé qu’une seule fois, dans une référence à un rapport antérieur présenté devant l’Assemblée parlementaire ; nous pouvons le laisser de côté. D’un emploi constant, les expressions langues régionales ou minoritaires fonctionnent par opposition à l’expression langue nationale, comme par exemple dans la citation suivante du Préambule de la Charte : « […] la défense et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions de l’Europe, loin de constituer des obstacles aux langues nationales […] » (Res. : 3).

L’article 1 des principes généraux de la Charte explicite les critères qui doivent permettre de décider quels idiomes entrent dans la catégorie générale de langues régionales ou minoritaires. On mesure l’importance de ces critères au fait que la Charte a précisément pour fonction de légitimer l’existence de ces langues. Les caractéristiques retenues sont les suivantes :

1. Les langues régionales ou minoritaires font partie de l’héritage culturel européen, elles sont également dites traditionnelles.

2. Elles sont traditionnellement parlées à l’intérieur d’une région du territoire d’un État. Un tel territoire est défini comme « l’aire géographique où ladite langue (régionale ou minoritaire) est le mode d’expression d’un nombre de gens tel qu’il justifie l’adoption de diverses mesures de protection stipulées dans cette convention » (Res. : 3). Il est clair que la phrase « un nombre de gens tel qu’il justifie l’adoption » laisse entièrement ouverte la question des critères déterminant le nombre qui pourrait, de fait, être considéré comme justifiant quoi que ce soit.

3. Elles sont différentes de la langue ou des langues parlée(s) par le reste de la population de l’État.

4. Elles sont parlées par des citoyens de l’État.

5. Elles sont parlées par un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État, d’où l’emploi du terme minorité linguistique et la comparaison avec les locuteurs de langues plus répandues (Rés. : 3).

Ces cinq ensembles de caractéristiques donnent une vision exacte de l’instauration des processus de focalisation tels qu’ils affectent non seulement les situations langagières en Europe, mais aussi la vision générale du langage que l’on trouve dans la plupart des études des situations linguistiques européennes.

L’espace, le temps et le droit

Une telle vision réfère à trois ordres de réalité, l’espace, le temps et le droit. L’idée de l’espace plonge ses racines dans la notion de « territoires langagiers », peut-être le support le plus solide de l’idéal chimérique d’une langue comme unité strictement délimitée, propre à un groupe territorial avec lequel elle fait corps. En linguistique, cette abstraction est fondée sur le travail des dialectologues, illustrée par exemple par la carte européenne des grandes aires dialectales de la Dialectology de J.K. Chambers et P. Trudgill (1980 : 7). D’après ma propre expérience, la frontière entre l’aire romane et l’aire germanique n’est pas une simple abstraction : je l’ai rencontrée entre deux villages au début des années cinquante lorsque, étudiante, je distribuais des tracts de gauche contre le Plan Marshall dans une des vallées des Vosges, la vallée de la Bruche. Dans la France de l’est, la frontière linguistique ne suit pas la crête des montagnes, son parcours ne se rapporte certes pas à un projet car il semble capricieux. Parfois, mais sur une durée limitée, il arrive qu’il emprunte le lit d’une rivière, parfois il la croise. C’est précisément le cas dans la vallée de la Bruche, dont le haut est francophone, le bas dialectophone. À la limite des deux aires, il y avait, en 1950 encore, sur la rive droite de la rivière la Bruche un village dialectophone, Natzwiller, et sur sa rive gauche un village francophone, Neuville. Nous avions deux versions du même tract, l’une en allemand, l’autre en français, et nous devions les distribuer selon le côté de la frontière linguistique où nous nous rendions. Aujourd’hui, cette situation a changé et l’emploi du français, particulièrement du français écrit, rend la version allemande inutile. Un facteur différent et supplémentaire de focalisation est à l’œuvre ici : la forme écrite d’une langue. Le fait que le français et l’allemand possèdent chacun une forme écrite normalisée est un facteur puissant de focalisation, d’abord en renforçant la distinction entre les deux langues, ensuite en excluant l’alsacien comme étant un idiome mineur sans forme écrite normalisée (Tabouret-Keller 1985 : 14). Après la Seconde Guerre mondiale, quand le français écrit devint la langue dominante dans l’éducation, les affaires et sur le marché du travail, il s’imposa progressivement aussi dans la presse, et puis dans tous les médias ; aujourd’hui, il est certes le maître du terrain parmi la jeune génération comme forme orale la plus usitée.

Le temps en tant que durée apparaît ici comme une propriété surimposée à l’espace : la durée persistante de l’association étroite entre une identité territoriale et l’usage d’un idiome – le plus souvent inclus dans une dénomination unique, désignant à la fois un territoire, ses habitants et leur langue –, produit la représentation d’une unité à cohérence interne fortement focalisée et, en tous les cas, va de pair avec elle. L’unité de langue justifie l’unité du territoire, l’unité du territoire justifie l’unité de la langue, langue et territoire justifient ensemble l’unité du groupe, qui à son tour justifie l’unité de langue et l’unité de territoire : j’avancerai volontiers le néologisme d’interjustification pour désigner ce nouage. Cette circularité dans l’interjustification, voire l’interlégitimation, n’est pas perméable au fait que l’usage langagier change en permanence et qu’il est divers dans ses registres ; au contraire, elle permet de l’ignorer, à la faveur précisément d’une identité unique, soutenue par un terme globalisant.

Cette représentation unitaire est encore davantage focalisée lorsque la langue en tant qu’objet nommé, comme étiquette identitaire et non comme comportement langagier réel, devient le mode d’expression du pouvoir en même temps qu’il en devient l’instrument principal par une loi qui en institutionnalise l’emploi. Comme je l’ai indiqué plus haut, le français n’est pas seulement le nom d’un territoire, du peuple qui l’habite et de la langue qu’il est censé parler, il est aussi, dans la Constitution, la langue du sujet-citoyen de la République française, forme présente de l’État. Le cas des autres langues officielles en Europe n’est pas toujours aussi clair que le cas du français mais, en gros, chacun des États de l’Europe de l’ouest a sa langue officielle, de facto ou de jure. Les quelques exceptions que l’on peut citer sont la Suisse, qui posséda longtemps trois langues officielles mais quatre langues nationales, mais a officialisé maintenant celle des quatre, le romanche, qui ne l’était pas, la Belgique, qui a deux langues officielles, ou un pays comme l’Espagne, où différentes langues régionales, comme le catalan et le basque, jouissent du statut de langue officielle sur le territoire de leurs régions6.

Un paradoxe inhérent à ces situations réside dans le fait de l’appui que prennent les institutions des États sur un discours, et éventuellement sur des lois, qui en appellent à l’idéologie de la langue maternelle qui fait elle-même appel à l’identité ethnique territoriale, alors qu’en même temps ces États, lorsqu’ils établirent leurs propres frontières, sans parler de celles de leurs possessions coloniales, ignorèrent les langues parlées par les gens et les assises identitaires qu’elles leur donnaient (Tabouret-Keller et Le Page, 1986 : 252). En conséquence, les frontières entre États ne coïncident généralement pas avec les aires dialectales et, de ce fait, la plupart des États européens incluent des territoires où une langue autre que la langue officielle de l’État est employée. Cette situation peut évoluer si l’article 11 de la Charte sur les échanges transfrontières est appliqué (Res. : 11). Son objectif est de « maintenir et développer des relations transfrontières spécifiques entre les langues régionales et minoritaires employées d’une manière identique ou similaire dans deux ou plusieurs États membres ».

Les enquêtes actuelles effectuées parmi les locuteurs sur leurs conduites langagières sont loin d’être systématiques et l’information que l’on possède est biaisée par l’image focalisée des langues, particulièrement par la forme écrite de la langue et par la langue en tant qu’objet juridique, les deux contribuant à l’apparence et la puissance de la langue comme entité réifiée. La Charte ne donne aucune liste des langues minoritaires ou régionales et ne prétend pas analyser – et certainement n’en aurait pas été capable – les situations linguistiques elles-mêmes. Des données fiables sont rarement disponibles, je veux dire des données incluant au moins une description sociolinguistique qui atteste ce que les linguistes disent d’une langue, ce que les gens en disent, ce qu’ils disent de leurs propres conduites langagières et de celles de leur entourage et de leur société.

Dans de nombreux cas de langues minoritaires ou régionales en Europe, la situation langagière évolue rapidement : la langue minoritaire est de moins en moins souvent le véhicule de la vie quotidienne. Nous devrions, en tout état de cause, connaître non seulement l’histoire de l’institution d’une langue, de son usage et sa situation actuelle, mais également les motivations déclarées des locuteurs quant à leur parler traditionnel et surtout celles qu’ils manifestent dans leur pratique réelle.

La Charte ne peut qu’être le cadre dans lequel le statut légal et la promotion de ces langues deviennent possibles. Pour des raisons analogues, elle n’a pu prendre en compte les nouvelles situations créées par les migrations de travail. Les proportions des populations immigrantes dans les pays de l’Europe de l’ouest sont variables : elles figurent un dixième de la population en Suisse, de 5 à 10 % dans des pays comme la France, l’ex-RFA7 ou la Belgique, de 1 à 5 % dans les pays du sud comme l’Espagne, l’Italie ou le Portugal. Contrastant avec l’image focalisée des langues officielles, les langues de ces populations migrantes donnent un tableau globalement diffus, bien qu’il soit certain qu’au sein de certaines communautés immigrées aux réseaux internes denses, comme dans certaines banlieues de Londres, un comportement langagier assez focalisé se met en place. Mais dans de tels cas, la plupart des processus qui consolideraient une telle focalisation – un territoire partagé, des moyens de communication de masse oraux et écrits puissants, et le renforcement de chacun de ces facteurs par l’autre – font défaut. Cette situation est en train de changer, en particulier dans la mesure où les moyens de réception des programmes de télévision deviennent plus puissants (paraboles) et permettent un contact régulier avec la langue et la culture du pays d’origine, du moins avec certains de leurs aspects, forme orale et culture normalisées des médias.

2. Continuité et discontinuité de la transmission de l’emploi de l’alsacien dans deux familles alliées

Une remarque sur la terminologie

De la focalisation importante des situations linguistiques officielles en Europe résultent différentes conséquences pour les emplois terminologiques : (1) le terme de bilinguisme est appliqué de manière partiellement erronée à des cas variés et complexes de modes de contact linguistique. Ce n’est qu’en apparence qu’il les définit toutes. (2) L’on ne dispose actuellement que du seul terme de bilingualité, d’usage encore peu répandu d’ailleurs, pour désigner les conduites personnelles d’emploi de plusieurs langues, infiniment variées et complexes (Hamers et Blanc, 1986 : 15 sq.). (3) Pour les cas variés et complexes de distribution fonctionnelle des langues dans une société, l’on ne dispose que de la notion de diglossie, et de ses dérivés, tri-, quadriglossie, etc. ; or, les applications de la notion elle-même, depuis ses premières définitions, ont déjà une histoire pleine d’aléas. Il convient, de plus, de souligner que les choix terminologiques eux-mêmes, bilinguisme, bilingualité, diglossie, etc., ne manquent pas de fonctionner comme des moyens discursifs d’information ou de désinformation de l’opinion publique, quand ce n’est pas carrément de manipulation de cette opinion. Choisis sciemment ou non, les termes retenus interviennent dans la situation sociolinguistique comme des facteurs de focalisation ou de diffusion.

En quels termes alors parler de la peau de chagrin des langues minoritaires ? Le cas de l’alsacien dans ma région est un bon exemple de telles difficultés. Au cours d’un siècle, de 1850 à 1950, les gens de ma province ont dû changer quatre fois de langue officielle et de citoyenneté : du français, avant 1870, à l’allemand en 1871, à nouveau au français après la Première Guerre mondiale, puis à l’allemand encore une fois avec l’annexion nazie, enfin au français à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La génération de mes parents, née au début du siècle, a appris à lire et à écrire en allemand. Si ses représentants ont fait des études supérieures, ils les ont faites en français, mais ils sont redevenus ressortissants allemands entre 1941 et 1945. Les gens de ma génération, nés à la fin des années vingt ou dans les années trente, ont tout juste eu le temps d’apprendre à lire et à écrire en français mais, après l’annexion nazie, ont dû continuer leurs études secondaires en allemand, pour les poursuivre en français avec le retour à la France après 1945. Le bilinguisme, terme habituellement employé pour la situation alsacienne, renvoie à ces deux langues, le français et l’allemand, qui étaient les langues de l’éducation, de l’administration et de la loi, la langue alsacienne n’entrant pas en ligne de compte puisqu’elle ne remplit aucune de ces fonctions sociales et politiques.

Même aujourd’hui, peu de gens parleraient de trilinguisme, en incluant le dialecte. Ils préfèrent parler de deux langues, le français et l’allemand, puisque celles-ci possèdent une forme écrite et une grammaire (c’est-à-dire, dans l’esprit de l’homme de la rue, des règles de bon usage) et de l’alsacien comme d’un dialecte qui ne serait pas une véritable langue. Les formes de l’alsacien sont diverses, nous l’avons déjà noté, et bien qu’il connaisse différentes formes écrites, aucune n’est d’un emploi largement généralisé, l’alsacien écrit n’est ni répandu ni populaire, et le plus souvent, n’est pas pris au sérieux.

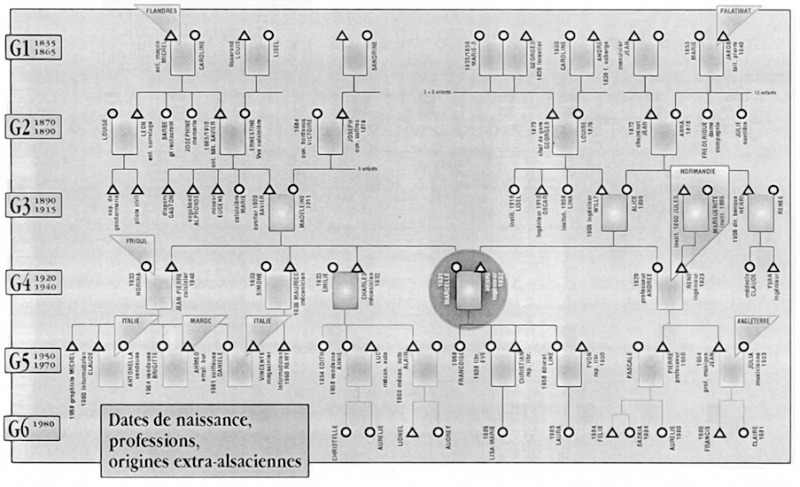

Nous nous sommes donné comme règle d’employer les termes alsacien, français, italien, anglais, tels que nos informateurs les emploient, sans savoir quelle réalité linguistique ou sociolinguistique ils recouvrent. Les mêmes termes sont donc employés par nos informateurs et moi-même pour désigner un comportement langagier qui a dû changer du tout au tout au cours des cent cinquante ans que recouvrent les témoignages que nous avons recueillis. Dans le cas des six générations parlant alsacien, qui ont passé toute leur vie dans le même village de Rosheim (figure 2, G1 à G6 de la branche du côté gauche du schéma), la forme locale de l’alsacien a conservé un certain nombre de traits distinctifs, notamment sur le plan phonétique, mais elle s’est transformée sur le plan lexical. En désignant la langue par le même terme comme s’il s’agissait d’une entité unique et immuable, nous faisons évidemment le jeu des instances de focalisation.

Méthode et discussion

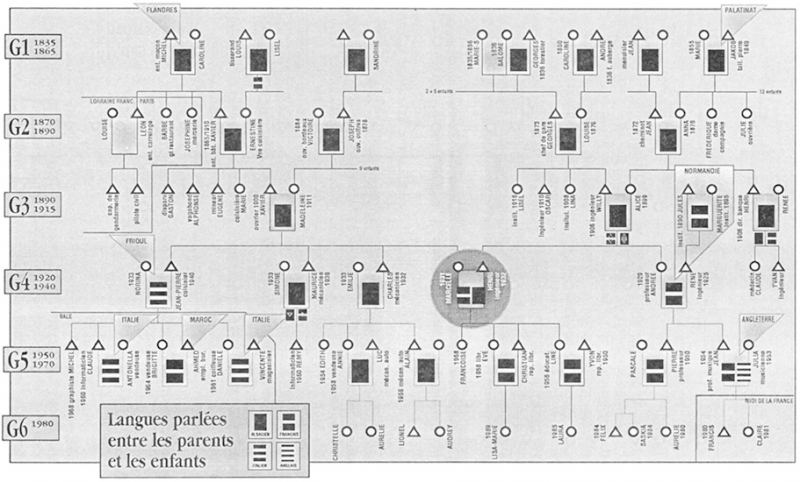

Il s’agit de deux familles d’origine alsacienne alliées par un mariage, l’une étant plus urbanisée et d’un niveau socioculturel plus élevé que l’autre qui reste surtout rurale quoique non-agricole. L’enquête porte sur six générations, de G1 à G6, entre 1835 et aujourd’hui. Les indicateurs de l’emploi linguistique sont la ou les langues employées dans le milieu familial par les parents entre eux (G4), quand ils s’adressent à leurs enfants (G5), éventuellement leurs petits-enfants (G6), et par ceux-ci quand ils s’adressent à leurs parents ou grands-parents. La résidence et la profession font également partie des données mises en œuvre pour établir le parcours sociolinguistique de ces familles et pour analyser les facteurs en jeu dans l’évolution des usages linguistiques. La présente étude met l’accent sur les modalités de la transmission de l’alsacien.

Figure 1

L’alliance se fait par Henri et Marcelle en 1954 (en G4 sur les figures)8. Les deux familles sont d’anciennes familles alsaciennes (l’on remonte au début du XVIIe siècle), qui résident dans la région comprise entre la haute vallée de la Bruche, Rosheim, une petite ville au pied des Vosges, et Sundhouse, un village du Ried, entre Sélestat et le Rhin (à une trentaine de kilomètres de Rosheim). Marcelle et Henri – mon frère – (en G4 sur les figures) ont connu leurs grands-parents (en G2). Nos enquêtes se situent entre 1985 et 1988. Toutes les personnes dont le nom figure sur nos schémas faisaient à ce moment-là encore partie de la mémoire vive de certains de leurs descendants (en G3), qui ont pu les évoquer le plus souvent pour les avoir connus eux-mêmes. Outre les témoignages personnels, l’on dispose pour les générations aînées de bibles, de quelques livres et almanachs, également de cahiers (copies de poèmes et de chansons), de correspondances et de certains journaux restés dans le grenier ou l’appentis (pour allumer le feu, envelopper les œufs et autres usages domestiques, non pas pour la référence historique). Ce sont ces renseignements-là qui sont les plus sûrs : en effet, que le grand père Jean (G2) n’ait jamais parlé que l’alsacien, qu’il lisait couramment l’allemand (journal quotidien et bible), que son français était rudimentaire, tout cela est dûment attesté. De même, nous savons de son épouse Anna qu’elle pratiquait, elle, le français qu’elle avait appris auprès de sa mère Marie, scolarisée en français avant 1870 et antiprussienne convaincue, et surtout au service d’une famille genevoise auprès de laquelle elle était restée trois ans. Leur alsacien était celui de leur village, Sundhouse. Comment s’est-il transformé lorsqu’ils l’ont quitté pour vivre définitivement à Mulhouse (dès leurs vingt ans) où Jean a travaillé comme cheminot ? Cela nous échappe. Nous savons également que du côté de Marcelle en G2 (partie gauche des figures), Xavier, Victoire et Joseph restent à Rosheim où ils sont nés et dont ils ont le parler caractéristique. Par contre, Ernestine, l’épouse de Xavier (toujours en G2) est née à Reims où ses parents avaient émigré (de Rosheim) ; elle connaît le français mais, tout comme Marie et Anna dont il vient d’être question, n’a guère l’occasion de son emploi dans la vie quotidienne du village où elle revient à son mariage. Mais quelles réalités langagières recouvre alors le terme français, nous ne le saurons guère.

Paradoxalement, pour les jeunes générations, la caractérisation des usages linguistiques n’est pas moins incertaine ; il faudrait saisir la dynamique de l’évolution linguistique présente, particulièrement des phénomènes de contact entre le français et l’alsacien, ce que je n’ai pas fait. En G5, Edith, Annie et Luc, Alain et son épouse vivent tous à Rosheim et parlent entre eux, avec leurs parents et avec leurs propres enfants, le parler de Rosheim. Celui-ci a certainement gardé ses caractéristiques locales du temps de Caroline et de Sandrine (G1), mais il a aussi évolué, emprunté au français, à l’anglais, généralement par le biais du français. Leurs enfants, Christelle, Aurélie, Lionel et Audrey (l’on remarque l’évolution des prénoms) ont appris à parler en alsacien, mais quel est cet alsacien ? Le terme ne désigne pas la même entité linguistique. De même pour l’italien, que Norina, (en G4), originaire du Frioul, a introduit dans la famille en devenant l’épouse de Jean-Pierre, la question se pose de savoir de quel idiome il est question. Les enfants de ce couple (Michèle, Claude, Brigitte et Danielle en G5) ont appris à parler en italien à Bâle où ils sont nés. Quel est cet italien ? L’absence de réponse à ces questions situe une des limites de ce travail, tout en illustrant la conduite des locuteurs pour qui l’identité de leur idiome ne fait pas de doute. Le français aussi change et celui que parlaient Jules et Marguerite (en G3), tous deux originaires du bocage normand, n’était pas celui qu’emploie aujourd’hui la génération de leurs petits-enfants (en G5), voire celle de leurs arrière-petits-enfants (en G6). Parler de la transmission d’une langue, français, italien, alsacien, ne doit pas occulter une vision dynamique des faits : les langues changent parce qu’elles sont vivantes et parlées et c’est ainsi qu’elles se transmettent9. Au niveau macro-linguistique cependant, où nous travaillons, les langues dont il est question sont des objets langagiers, mais pris dans leur traitement discursif et non pas traités à partir d’éléments descriptifs au sens linguistique. La distinction entre l’alsacien, l’allemand et le français, tous pratiqués couramment, à l’oral et l’écrit, par Anna (G2), par exemple, ne recouvre pas les mêmes réalités langagières que cette même distinction en G4, par exemple dans mon propre cas.

Les aléas de l’histoire

Nous l’avons déjà vu, à l’exception des toutes jeunes générations G5 et G6, nées après 1945, toutes les autres ont connu des périodes d’appartenance étatique différentes, en particulier la génération G3, née pendant la période allemande 1870-1918, qui devient française jusqu’en 1940, puis allemande, puis à nouveau française. À chaque rattachement étatique correspond un changement de langue dans les institutions fondées sur l’emploi de la langue d’État, en particulier l’école.

Ainsi, le père de Marcelle, Xavier en G3, né en 1906, apprend à lire et à écrire en allemand qui restera sa principale langue d’information et de culture ; plus tardivement, il apprendra à lire et écrire couramment le français. Par contre, son épouse Madeleine (en G3), née en 1911, fera sa scolarité primaire après 1918, donc en français. C’est dans cette seule langue qu’elle écrit encore aujourd’hui mais, comme nous le préciserons ci-dessous, jeune femme, sous la pression de son mari, elle va apprendre à lire l’allemand.

De l’autre côté, toujours en G3, Willy, né lui aussi en 1906, apprend de même à lire et à écrire en allemand avant 1918, mais fera des études supérieures en français ; Alice, son épouse, plus âgée que lui, ne parlera jamais qu’un français approximatif, elle lira toujours le français lentement, en syllabant, alors qu’elle lit avec les yeux seulement10 et rapidement l’allemand qui reste sa langue de culture. Malgré un séjour de deux ans au cours des années 1920 à Paris, dans un atelier de haute-couture où elle fut première main, l’esprit français ne lui vint pas (ce n’est pas la seule Alsacienne dans ce cas, ni le seul Alsacien d’ailleurs !). Les enfants de Willy et d’Alice (en G4) apprennent à parler en français et en alsacien. Quand ils grandissent, une certaine spécialisation se dégage : plutôt le français de la part et avec le père, plutôt l’alsacien de la part et avec la mère ; les époux entre eux n’emploient que l’alsacien. Dans sa profession d’ingénieur, Willy emploie le français au bureau, l’alsacien au chantier, par goût, il apprend l’italien qu’il a l’occasion d’employer avec les maçons italiens immigrés sur les chantiers et qu’il va lire couramment.

Mouvements de population, métiers et professions

Dans la portion de l’arbre généalogique qui nous intéresse (les générations G1, G2, G3), la plupart de ceux qui sont nés en Alsace y restent ou bien y reviennent. Les nouveaux arrivants sont en G1. Michel (à gauche en haut des figures) vient des Flandres à Rosheim pour participer à la réfection des mosaïques et du carrelage de l’église romane Saint-Étienne. Ses descendants diront de lui qu’il parlait a komisch ditsch11. Il épouse une fille de paysan de Rosheim et s’établit bientôt à son compte, comme entrepreneur, dirions-nous aujourd’hui12. Avec trente ouvriers, il a une entreprise de construction prospère que son fils Xavier, en G2, reprend. Mais ce dernier non seulement épouse une fille-mère, ce qui lui vaut d’être rejeté par les notables de la petite ville (il a 35 ans, elle en a 20), mais surtout, il s’éreinte à payer la dette de son frère Léon, qui, à la suite d’un mauvais coup (en 1900), est condamné à une forte amende et fuit en France (où, bien plus tard, à Lunéville, il sera propriétaire d’une prospère entreprise de carrelage). Cependant, à Rosheim en 1910, Xavier (le père) se tue dans un accident de travail (une fois la dette de Léon payée) et laisse Ernestine avec ses enfants et fort peu de biens (son entreprise employait alors une dizaine d’ouvriers). Là commence la pauvreté pour la génération des six enfants (en G3) : une fille devient cuisinière, les deux autres meurent jeunes, de la dysenterie sans doute, un fils disparaît, l’autre devient vagabond, un autre encore mineur aux Potasses, Xavier (fils du premier). Enfin, le père de Marcelle devient maçon, mais l’asthme l’empêche très tôt de poursuivre cette profession de poussière. Ses propres enfants (en G4) sont l’une, Marcelle, sténodactylo, deux des garçons mécaniciens – ils restent à Rosheim – et le dernier, Jean-Pierre, cuisinier. Tous restent des employés, la tentative de Maurice de s’établir comme plombier (son premier métier) ayant échoué face à la concurrence des entreprises déjà installées et sous le poids des charges sociales. Son fils Rémy (en G5) fait des études d’informatique : jusqu’à son entrée à l’école, il n’a parlé et entendu que l’alsacien que ses parents emploient toujours avec lui alors qu’aujourd’hui il ne s’adresse plus à eux qu’en français et qu’il refuse généralement d’employer l’alsacien. Charles, ses enfants et petits-enfants conservent l’alsacien, ces derniers (en G6) apprenant le français à leur entrée à l’école. Ce sont des pauvres de la consommation : ils dépensent aussitôt ce qu’ils gagnent, mangent plus qu’à leur faim, gaspillent beaucoup. La pauvreté aussi a changé : ce n’est plus la misère qu’a connu Ernestine, la veuve de Xavier, c’est une pauvreté sans misère matérielle mais en quelque sorte sans espoir de faire autre chose que de consommer (ce que Charles exprime clairement). De son côté, Jean-Pierre a émigré à Bâle : cuisinier d’abord, il a maintenant la gérance d’une station-service et s’en sort bien. Il a épousé Norina, fille d’Italiens de la région du Frioul, émigrés eux aussi. Les enfants de Jean-Pierre et de Norina – Claude, Daniel et Brigitte – vont épouser respectivement une Italienne, un Italien et un Marocain ; la langue principale transmise dans cette famille est dite l’italien. Nous savons cependant qu’il s’agit du parler transmis à Norina par ses parents d’origine frioulane, toujours en vie et habitants eux aussi Bâle, parler certes transformé par les conditions de la vie en Suisse.

En haut à droite des figures (en G1) se trouve Jacob, le tailleur de pierre qui, comme le Flamand Michel, prend femme en Alsace lors de son tour de compagnonnage. Originaire du Palatinat, il parle le platt (dialecte allemand de cette région) qu’il conserve même après des années ; il lit et écrit l’allemand. Son épouse Marie, née en 1855, apprend à lire et à écrire en français avant 1870, puis aussi en allemand. L’on a gardé d’elle un cahier où elle copiait les poèmes qu’elle aimait, dans l’une ou l’autre des deux langues. Pendant la Première Guerre mondiale, elle lisait et écrivait la correspondance des gens de son village, tant en français qu’en allemand. Les jeunes gens furent enrôlés tantôt dans l’armée française, tantôt dans l’allemande, comme ses propres fils dont certains étaient en France et dont d’autres n’ont pas pu partir à temps, disait-elle. Dans le village, on dit d’elle qu’elle parlait un beau français. Comme Marie, la plupart de ceux de cette génération (G1) connaissent et pratiquent trois langues de manière inégale. Ainsi André, né en 1836 dans la vicinité du Ban de la Roche, y apprend à parler un mélange de welche (le parler roman de cette haute vallée), d’alsacien et de français. Resté analphabète, il n’apprendra à lire et à écrire qu’au service militaire en français (il fait la guerre d’Italie), mais plus tard aussi en allemand (à quel moment je l’ignore). Son épouse Caroline (née en 1850) parle le welche mais aussi le français (un peu, dit-on), mais ne sait lire et écrire qu’en allemand, il n’est pas question de mélange à son propos. Ils sont fermiers-aubergistes. Georges (toujours en G1) est forestier, il a fait la guerre de Crimée, puis sert à Tunis.

L’urbanisation dans cette famille commence à la génération suivante (en G2 donc) : Georges (le jeune) et Jean deviennent de petits fonctionnaires des chemins de fer et vivent l’un d’abord à Barr, puis à Strasbourg, et l’autre à Mulhouse. Leur parler familial reste cependant l’alsacien et Louise (en G2) reprochera toujours à ses parents, André et Caroline, de ne pas lui avoir appris le français. Née en 1876, l’école pour elle est en allemand, qu’elle lit et écrit toujours couramment ; en 1918, elle a 42 ans, elle n’apprend plus le français dont elle n’a d’ailleurs pas besoin, ni dans sa famille, ni dans sa vie quotidienne à Strasbourg. Son mari Georges, par contre, qui fut chef de gare, est, à la fin de sa carrière, gêné par l’insuffisance de son français qui empêche une nouvelle promotion. Pourtant, comme garçon, il était allé à l’école, alors allemande, à Benfeld, où ses parents lui faisaient prendre des leçons de français, à titre privé. De leur côté, Jean et Anna, malgré la compétence en français de celle-ci, conservent l’allemand comme la langue qu’ils pratiquent à l’écrit, dans la presse quotidienne, mais aussi comme langue de leur religion, Jean, jusqu’à la fin de sa vie, lisant et commentant tous les soirs un verset de la Bible pour les membres présents de sa famille. Ce sont de tels petits fonctionnaires qui vont permettre à leurs enfants plus ou moins d’études, plus pour les garçons qui deviennent (à l’aide de bourses) qui ingénieur, qui responsable bancaire, moins pour les filles qui deviennent institutrices. C’est la voie moyenne de la formation des classes moyennes. Leurs enfants à leur tour (en G4) et leurs petits enfants (en G5) vont s’élever encore dans la hiérarchie sociale, ils sont médecin, universitaire, musicien, ingénieur, libraire, etc. À la faveur de voyages, d’études à l’étranger, les conjoints sont choisis ailleurs qu’en Alsace, à l’intérieur (René en G4), à l’étranger (Julia en G5). L’emploi de l’alsacien s’amenuise. Henri, Marcelle et Andrée tentent de l’employer entre eux ; Henri et Marcelle le font couramment, mais leurs propres enfants ne le pratiquent pas, même quand ils le comprennent encore. La première langue de culture est le français, l’allemand et/ou l’anglais tenant des places presque aussi importantes pour certains.

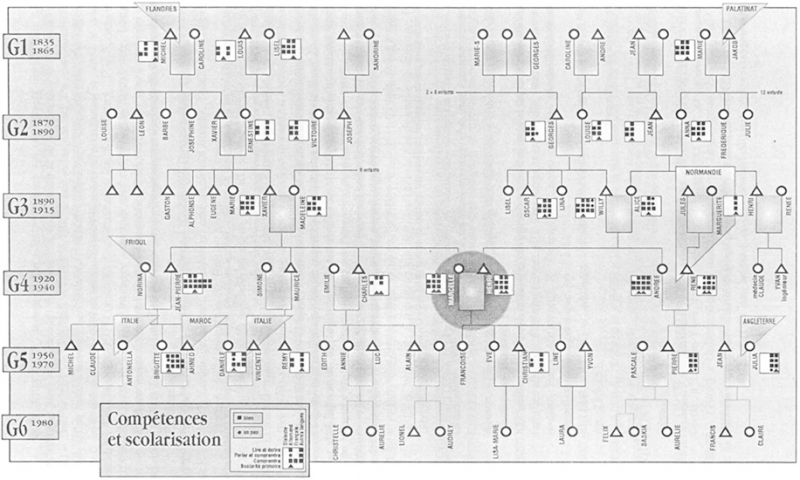

Les compétences langagières

Si la réalité des langues a changé au cours des six générations dont il est question ici, les compétences elles aussi ont évolué et nous les connaissons mal, même les contemporaines. Lire, écrire, parler le français n’a pas exactement la même portée ni les mêmes qualités pour Lina, Jules et Marguerite (en G3), tous trois instituteurs, car ce n’est pas la langue de l’enfance pour Lina et son emploi est, chez elle, toujours complémentaire à celui de l’alsacien pour le parler et de l’allemand pour la lecture. En revanche, Jules et Marguerite, dans le bocage normand, n’ont pas connu de parler local nettement différencié, mais seulement des expressions et des termes locaux, et la médiation symbolique de tout leur univers était celle du seul français. Qu’ont apporté, depuis, les mass-médias à la compétence des locuteurs ? Christelle, Aurélie, Lionel et Audrey (en G6), les seuls enfants encore unilingues en alsacien jusqu’à l’entrée à l’école, regardent cependant la télévision en français.

Face aux instituteurs d’origine normande – les seuls strictement unilingues du tableau – le plus plurilingue est Jean-Pierre en G4. Son cas est révélateur d’un nouveau tableau de la compétence linguistique : né en 1940, ayant appris à parler en alsacien, il ira, après 1945, à l’école française, pour y apprendre le français qu’il lit, écrit et parle avec aisance. À Bâle, où il émigre en 1957, il apprend à parler le schwizerdütsch13 comme cuisinier, avec ses collègues ; il apprend aussi à parler et à lire l’allemand, pour être comme tout le monde. Après son mariage, il parle couramment l’italien avec sa femme et la famille de celle-ci, puis avec ses propres enfants, et maintenant avec une de ses brus et un de ses gendres. Enfin, ces dernières années, dans la station-service dont il est le gérant, il a des employés turcs dont il a appris la langue au point de pouvoir dialoguer avec eux.

Une bonne illustration des effets de la focalisation par les instances normatives que sont l’éducation scolaire et l’administration est donnée par le cas de Xavier et sa femme Madeleine (G3, voir figure 1). Madeleine, née en 1911, est allée à l’école en français après 1918, mais son mari Xavier, né en 1906, a reçu son éducation en allemand. Tous deux sont originaires de Rosheim et ont passé toute leur vie dans cette petite ville. Madeleine vit toujours et me sert d’informatrice directe, mais j’ai aussi connu Xavier. Son activité comme syndicaliste de gauche fit qu’il apporta de la littérature allemande à la maison car, entre 1918 et 1940, l’allemand standard était encore la langue la plus lue parmi les classes ouvrières et paysannes. C’est ainsi que Madeleine a appris à lire en allemand. Cependant, Xavier se devait de se tenir au courant de la politique et il a donc appris à lire et à écrire en français. Finalement, Madeleine n’écrit qu’en français, lit dans les deux langues mais préfère lire en allemand, qu’elle lit couramment, alors qu’elle a quelque difficulté à lire en français. Xavier pouvait lire et écrire aussi bien allemand que français, mais était plus à l’aise en allemand. Aucun des deux ne parlait l’allemand normalisé, sauf quand, à de rares reprises, ils y furent forcés pendant l’Occupation. Quand elle parle de son identité, Madeleine dit qu’elle vient de Rosheim d’Alsace, qu’elle parle la langue de son lieu de naissance, mais elle refuse de s’appeler bi- ou trilingue, étant donné qu’en français elle sait seulement écrire, qu’en allemand elle sait seulement lire et en alsacien seulement parler. La notion et le terme de diglossie lui sont inconnus, ainsi qu’à la plupart des Alsaciens. L’idée qu’il puisse y avoir une langue haute (français ou allemand) pour les fonctions sociales importantes et une autre basse (alsacien)14 pour les fonctions plus humbles, ne serait pas bien acceptée par les gens d’ici, car la cuisine ou la viticulture, domaines de l’emploi de l’alsacien, ne leur semblent guère plus humbles que le travail de lecture et d’écriture de l’instituteur.

Passons maintenant au cas des petits-enfants de Xavier et Madeleine (G5) : ils vivent toujours à Rosheim et leurs familles vivent tout près les unes des autres. Tous parlent alsacien dans leur vie quotidienne, mais ont été à l’école en français. Ils parlent et lisent facilement le français courant (Les Dernières Nouvelles dans l’édition française) mais, quelques années après avoir quitté l’école, l’écrivent avec quelques difficultés.

Changement de société et transformation des rapports sociolinguistiques

Voici les principales données qui font apparaître le sort de la langue régionale. Dans la première génération (G1) née entre 1835 et 1865, l’alsacien était la langue parlée dans les familles, à deux exceptions près, Michel (en haut, à gauche), originaire des Flandres, et Jakob (en haut, à droite), originaire du Palatinat. Tous leurs enfants (G2) ont grandi en alsacien, à l’exception des enfants de Louis et Liesel (G1), qui avaient quitté l’Alsace pour Reims afin d’éviter la germanisation. Leur fille Ernestine, élevée dans un milieu francophone, est revenue à Rosheim ; si l’on en croit sa petite-fille, Marcelle, qui vécut avec elle dans son enfance, elle n’a jamais utilisé le français pour lui parler. Mais il s’est passé autre chose pour cette génération (G2). Dans les familles côté droit, les hommes eurent des emplois qui les amenèrent à vivre en ville avec leurs familles. Aussi bien Jean que Georges, entrés à la compagnie des chemins de fer, eurent des revenus réguliers et leurs enfants (génération G3) purent faire des études plus longues que leurs pères. Certaines des filles sont devenues institutrices, les garçons ingénieurs ou employés de banque. Ils sont tous trilingues : ils pratiquent couramment l’alsacien comme parler de la vie quotidienne extra-professionnelle, le français comme langue professionnelle, l’allemand comme langue de lecture littéraire et de la presse. Dans la famille côté gauche, les choses en allèrent autrement. Malgré un bon départ, Michel, le Flamand, employait environ trente personnes dans sa société de construction. D’accident en maladie, l’ascension sociale ne se réalisa pas. Les enfants des générations G4 et G5 furent empêchés de prendre le chemin des études et de quitter Rosheim. En G4, Simone, Maurice, Emilie et Charles y restent aujourd’hui et parlent toujours l’alsacien.

Il semble bien que les plus compétents linguistiquement, mais c’est une manière rapide de parler, sont les anciens de G1 qui connaissaient généralement, outre leur parler local (encore bien différencié à l’époque), le français et l’allemand, et la génération contemporaine (GS) avec les enfants de Jean-Pierre qui parlent tous l’italien à la maison, le Schwizerdütsch en ville, lisent l’allemand par nécessité institutionnelle (école, administration), etc. L’une d’elle, Brigitte, parle aussi le français, car c’est la langue de son mari d’origine marocaine, Ahmed ; il doit son permis de travail à Bâle à l’exercice d’un emploi exigeant une bonne connaissance du français qu’il a, lui, acquise au Maroc. Toujours en G5, Françoise, Eve, Christian et les autres ont appris une langue étrangère à l’école. C’est l’anglais (et non pas l’allemand) qu’à la faveur de « séjours linguistiques », ils parlent bien. Ainsi, le bilinguisme régional des enfants de classe moyenne comme Henri et Andrée, qui ont grandi en apprenant à parler en français et en alsacien, fait place à un bilinguisme tout différent où la seconde langue, et parfois la troisième et la quatrième langue, sont apprises à l’école, en voyage, ou dans un autre pays où l’on a émigré.

Depuis 1918, la mobilité sociale des classes moyennes a été de plus en plus tributaire de l’usage du français. Jusqu’à 1939, l’allemand aussi était exigé dans le service public parce que, pour les gens nés avant 1918, c’était la seule langue qu’ils savaient lire ou écrire. Mais après 1945, cette génération commençait à s’éteindre et la jeune génération avait besoin du français, exigé non seulement dans les métiers intellectuels, mais dans n’importe quel travail de bureau. Aujourd’hui, il n’y a plus guère d’emplois qui ne requièrent la langue écrite, même si ce n’est que sous la forme restreinte du code d’un traitement de texte.

Pour résumer : au cours des dernières cent cinquante années, la situation linguistique en Alsace a changé à bien des égards, ainsi que les facteurs de focalisation. Au milieu du XIXe siècle, le terme « alsacien » a joué un certain rôle de focalisation, en tant que facteur d’identité régionale lié à l’usage du dialecte dans une aire géographique – elle-même un facteur dans le processus de focalisation –, délimitée à l’ouest par la frontière linguistique avec les langues romanes et à l’est par le Rhin, qui était également une frontière politique. L’idée d’un dialecte commun faisait référence à une forme de langue idéale et abstraite qui recouvrait en fait toute une gamme de variétés locales et/ou sociales. Cette langue était reconnue comme le vernaculaire dominant : elle était la seule langue de la plupart des paysans et viticulteurs dans les villages et des ouvriers dans les villes, et ensemble, ces deux groupes sociaux formaient la majorité de la population régionale. Elle était également reconnue comme dominante du point de vue fonctionnel, dans la mesure où elle était la seule langue parlée par cette majorité. Les couples de G1 illustrent la situation villageoise : la seule langue parlée par ces couples entre eux et avec leurs enfants était l’alsacien, à l’exception de Louis et Liesel qui, après 1871 (début de l’occupation allemande), émigrèrent à Reims.

Les changements profonds du XIXe siècle culminèrent vers la fin du siècle avec deux conséquences majeures du point de vue de la situation langagière : (1) les migrations massives vers les centres urbains où, peu à peu, les gens perdirent les traits de la variété locale du dialecte pour adopter le vernaculaire de la ville. Georges, Jean et leurs familles (G2, côté droit) en sont des exemples, qui allèrent à la ville et adoptèrent une variété urbaine du dialecte (alors que Xavier, Joseph et leurs familles sont restés au village, où quelques-uns de leurs descendants directs vivent encore). (2) La mobilité sociale peu à peu se généralisa ; nous en avons encore une fois un exemple chez la famille côté droit, dont les membres de 1a troisième génération (G3) vivaient tous en ville et avaient gravi l’échelle sociale, ascension poursuivie par la suite par leurs enfants. Lorsqu’en 1945 l’Alsace redevint française, ascension sociale allait de pair avec emploi du français. Nous pouvons alors identifier deux nouveaux facteurs de focalisation : la migration de la campagne à la ville, l’ascension sociale qui toutes impliquent l’adoption du français et, plus généralement, de nouvelles normes sociolinguistiques. La représentation abstraite du français comme langue est associée de manière positive à l’urbanité, vivre en ville, être un citadin, par opposition aux connotations négatives qui affectent le village où n’habitent pas des villageois, mais des paysans. Être de la ville, c’est occuper une place dans l’échelle sociale, être quelqu’un, et pas simplement un paysan (a bür).

Enfin, complémentaires aux transformations sociales profondes que nous venons de décrire, l’instruction, le fait d’être cultivé, apparaissent comme un idéal qui remplit une fonction de focalisation supplémentaire dans l’extension du français parlé, médiatisé par les écoles, déjà fortement focalisée par sa forme écrite, qui opère comme le modèle du français parlé éduqué (Tabouret-Keller, 1988 : 101-104).

Depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à la fin du nôtre, le contenu des pratiques langagières a changé (figure 3). Les gens en G1 étaient multilingues dans un cadre général de di- ou triglossie. Marie (en haut, à droite) parlait alsacien dans sa vie quotidienne, mais lisait et écrivait le français et l’allemand couramment. Son mari originaire du Palatinat parlait un dialecte rhénan pas très éloigné de l’alsacien et pouvait lire et écrire l’allemand. La génération suivante (G2), scolarisée en allemand entre 1870 et 1918, illustre bien le modèle diglossique de Ferguson : l’alsacien était la langue de la vie quotidienne, variété basse, la Hochsprache, variété haute, forme normalisée de l’allemand écrit, restant tout particulièrement la langue du culte, de la forme écrite de la langue, de l’administration. La génération G3 n’est plus bilingue et diglossique mais trilingue et tri-glossique en alsacien, français et allemand (Hochdeutsch). J’ai déjà évoqué le cas de Xavier et sa femme Madeleine.

Pour les générations successives, G4 et G5, et certainement celles à venir, le contenu linguistique de ce qu’on appelle encore bilinguisme, bilingualité ou diglossie a changé. La mobilité sociale va toujours croissante, mais elle signifie maintenant que les jeunes gens peuvent changer de profession et d’emploi. La mobilité géographique s’est accrue : les gens se déplacent à l’intérieur de leur pays à la recherche d’emplois ou de meilleurs emplois (voir le cas de René en G4 ou de son fils Jean en G5), d’autres quittent le pays pour les mêmes raisons (le cas de Jean-Pierre en G4 ou de son beau-fils Ahmed en G5), ou pour des raisons d’ordre privé, comme par exemple pour fonder une famille (le cas de Julia en G5). Les jeunes voyagent facilement à travers le monde, pour étudier ou pour faire du tourisme et ainsi se familiarisent avec d’autres langues et cultures. De cette manière, bilinguisme, bilingualité et diglossie ne renvoient plus à des situations de contact locales spécifiques telle que celle qui prévalait en Alsace au XIXe siècle, où seuls l’alsacien, le français et l’allemand étaient en cause. Ces termes renvoient à une variété et une complexité bien plus grandes, où des langues non-locales entrent en ligne de compte : l’arabe, l’anglais, l’italien, etc. (en G5), auxquels il faut ajouter les langues étrangères enseignées dans les écoles.

Il est indispensable de mentionner les langues véhiculées par les populations immigrées qui font aujourd’hui partie du paysage linguistique européen, avec des particularités propres à la France15 et à l’Alsace16 comme par exemple, en Alsace, le turc (et ses différentes variétés), le portugais, l’italien et différents dialectes de l’arabe. En 1986, il y a en Alsace 120 000 immigrés, dont 23 000 Turcs.

Remarques pour conclure

Le terme focalisation recouvre des processus complexes :

1- d’une part, le concept de focalisation renvoie à l’identification à un groupe ou à une communauté de gens : la langue parlée, comme mode de l’expression singulière et comme support des liens sociaux, est un des moyens les plus puissants d’identification ;

2- d’autre part, ce concept renvoie aux effets et conséquences d’un ensemble d’instances qui soutiennent les processus d’intégration sociale. Les gens ne désirent pas toujours cette intégration : dans le cas de l’Alsace, comme dans la plupart des régions minoritaires en Europe, le choix de la langue scolaire est exclu, tout comme le choix des langues qui sont exigées pour obtenir du travail. Le résultat de telles situations est une identité complexe : dans une enquête effectuée il y a quelques années en Alsace, des élèves de 12 à 14 ans ont dit qu’ils étaient sûrs de leur identité alsacienne, mais qu’ils ne parlaient plus la langue (Ladin 1982 : 185). Il reste à comprendre pourquoi il semble si essentiel pour les gens de pouvoir prétendre à une unité dans leurs identités sociales, alors que la complexité même de toute société, de son histoire, de ses institutions, de ses hiérarchies, les idéaux dont elle se recommande, met ses membres aux prises avec des contraintes qui sont loin d’être en harmonie.

En ce qui concerne la transmission de l’alsacien, notre étude, bien qu’elle se limite à une étude de cas, illustre qu’une famille peut à elle seule assurer la transmission d’une langue à ses enfants, mais qu’à elle seule, elle n’a pas les moyens d’assurer la pérennité de son emploi. Loin d’être des objets naturels, les langues sont des objets auxquels les institutions imposent la marque de leurs pouvoirs. Et ceux-ci atteignent, quand ils ne le façonnent pas, le marché du travail, sans compter celui de la communication. Écartée des nécessités de l’exercice des métiers et des professions, une langue qui ne sert plus à gagner la vie et à défendre les droits de celui qui pourtant y trouve encore une marque de son identité, perd du terrain, l’aire de ses emplois s’amenuise, bientôt elle n’est plus parlée.

Figure 2

Figure 3