Les documents qui vont être produits dans ce dossier ont pour thème commun la question de l’esclavage aux Philippines, depuis les années qui suivent immédiatement l’installation des Espagnols dans la région, en 1565, jusqu’à la fin du xviie siècle, période à laquelle la pratique esclavagiste dans l’archipel, tout au moins en ce qui concerne le versant ibérique du problème, débouche sur une voie sans issue légale.

Malgré le caractère spécifique de l’espace que nous allons ici appréhender, puisqu’il s’agit de la seule colonie espagnole localisée en Asie1, ce dossier ne s’en inscrit pas moins dans la problématique plus vaste de l’esclavage dans l’Empire espagnol. En effet, certes sous des modalités bien particulières, cet espace présente l’ensemble des cas de figure dans lesquels vient s’inscrire la configuration de l’esclavage en Amérique : la structure préalable des usages indigènes en la matière, les pratiques spontanées des conquérants, l’élaboration légale de la catégorie d’Indien en tant que sujet de droits, les pressions abolitionnistes, notamment de la part des missionnaires, l’émission de normes légales contraignantes et leur difficile mise en œuvre, le remodelage des structures indigènes, l’alternative constituée par la notion de guerre juste et parallèlement, la circulation d’esclaves légaux vendus et achetés comme tels en tant que non inclus dans la catégorie d’Indien, tous ces paramètres interagissant entre eux dans un cadre tant discursif que pratique, où se superposent les impératifs moraux, politiques et économiques.

En somme, il s’agit à notre sens d’une excellente illustration de la complexité des discours, des pratiques et des réseaux à laquelle le chercheur est confronté dès lors qu’il s’attache à ne pas appréhender la notion d’esclavage de façon univoque et statique.

Afin d’introduire les textes, nous voudrions tout d’abord proposer une synthèse orientée de l’histoire de l’esclavage depuis ses origines péninsulaires jusqu’à ses développements américains, afin que le lecteur puisse pleinement saisir les enjeux, les solutions de continuité et de rupture qui se présentent aux Philippines.

La toile de fond

Les antécédents péninsulaires

Dans la Péninsule ibérique, et tout particulièrement en Castille, à la charge exclusive de laquelle sera réalisée la conquête de l’espace extra-européen, le système féodal, en termes politico-sociaux tout au moins, fut jusqu’au xive siècle généralement2 plus lâche que dans le reste de l’Europe médiévale. En effet, l’entreprise de reconquête et le conséquent impératif de colonisation des régions reprises y a obligé les seigneurs à octroyer à leurs vassaux des prérogatives politiques collectives. C’est ainsi que les behetrías sont des populations dont les habitants se sont vus attribuer le droit de choisir leur propre seigneur. En Castille, les paysans sont généralement libres et conséquemment soumis à un rapport de vassalité qui n’implique pas la servitude.

Cette caractéristique se trouve clairement reflétée dans le corpus législatif établi au xiiie siècle par le roi Alphonse X, les fameuses Siete Partidas, qui sont ici fondamentales dans la mesure où elles demeurent le texte de référence en la matière durant la période couverte par nos documents, et même au-delà3. Dans la Partie IV, Titre XXIII, on peut y lire que « les hommes ou sont libres, ou sont serfs ou inclus dans ce qu’on appelle en latin affranchis ». Dans cette même Partie IV, Loi I, Titre XXI, il est clairement établi que « La servitude est une posture et une institution que firent les gens dans le passé, par laquelle les hommes qui étaient libres, se font serfs, et se mettent sous le pouvoir seigneurial d’un autre contre raison de nature4 ».

En ce qui concerne l’esclavage à proprement parler5, il va sans dire que la guerre de reconquête favorise sa pratique en territoire chrétien, qu’il s’agisse d’individus acquis auprès des musulmans, grands consommateurs de serviteurs noirs obtenus le long de la route transsaharienne, ou de Maures capturés en juste guerre, en vertu de la doctrine établie par Augustin d’Hippone et reprise au xiiie siècle par saint Thomas d’Aquin.

Ces prises de guerres deviendront particulièrement importantes lors de la dernière phase de la reconquête, la guerre de Grenade, de 1482 à 1492, soit à la veille du lancement de l’entreprise américaine et peu avant que les opérations militaires sur la côte de l’Afrique du Nord n’occasionnent de nouvelles prises6. À la même époque, arrivent en Espagne les premières « pièces » d’esclaves canariens7, tandis que, depuis le milieu du siècle, les Portugais importent des esclaves depuis l’Afrique de l’Ouest, dont beaucoup trouvent acquéreur de l’autre côté de la frontière.

Conséquemment, si on a longtemps pensé que l’esclavage se trouvait cantonné au xve siècle aux ports andalous, à Valence et à la cour, le phénomène a en réalité touché toute l’Espagne, comme en témoigne le fait que, dès 1455, ait été créée une confrérie d’esclaves et d’affranchis noirs affiliée à l’Église San Jaume de Barcelone8.

De la découverte des Indes à la libération des Indiens

Le jour même de son arrivée aux Antilles, le 12 octobre 1492, Colomb écrit dans son journal : « Ce doit être de bons serviteurs. » Deux mois plus tard, il déclare sans ambiguïté : « Ils sont propres à être commandés9. » De retour en Espagne en 1493, il apporte avec lui les premiers spécimens de ces individus à la peau semblable à celles des Canariens, lesquels sont rapidement vendus comme esclaves.

Isabelle la Catholique va rapidement s’émouvoir du sort de ses nouveaux vassaux. La sujétion des corps est en effet manifestement contradictoire avec la libération des âmes de ces mêmes individus, alors que c’est bien celle-ci qui justifie le partage du monde consacré par la bulle papale Inter cœtera du 4 mai 1493.

Après l’échec de la factorerie de Colomb et ses frères, le soulèvement des colons espagnols de Saint-Domingue et l’arrestation de l’amiral, la Couronne va s’attacher à reprendre en main les affaires des Indes et à installer sur place une véritable structure politique et administrative directement contrôlée par l’État. Le projet colonial et, dans le même temps, les modalités en vertu desquelles l’État aspire à prendre en charge les populations indigènes, vont en conséquence être pour la première fois clairement définis et planifiés. Les documents fondamentaux en la matière sont les instructions de 1501 à Nicolas de Ovando, futur premier gouverneur d’Amérique, qui pose les bases du projet colonisateur en termes d’impératif de conversion, de prélèvement d’impôt et de travail obligatoire (mais rétribué) vis-à-vis d’individus libres qui constitueront la nouvelle catégorie administrative des « yndios10 ».

À terme, la structure d’exploitation des indigènes va se concentrer autour du binôme constitué par l’encomienda, la répartition d’indigènes administrés par des particuliers ou par la couronne en échange d’une rétribution versée par les « bénéficiaires11 » et le repartimiento, la répartition du travail indigène organisée par l’État, tous deux mis en place sur Hispaniola par Ovando sur la base de pratiques instituées spontanément par Colomb. Celles-ci vont faire l’objet de multiples abus qui seront dénoncés avec véhémence dès 1511 par le Dominicain Antonio de Montesinos, dont les prêches vigoureux vont réussir à convertir à la cause des Indiens un jeune encomendero, Bartolomé de Las Casas (1474/1484?-1566). Dès lors, la lutte12 allait commencer.

En 1512, les lois de Burgos, aussi connues sous le nom de Ordenanzas para el buen regimiento y trataliento de los Indios, réaffirment la liberté des Indiens mais renforcent la légalité de l’encomienda et du repartimiento. En 1530, en 1532 et à nouveau en 1540, la liberté des sujets indigènes des Indes Occidentales nécessite d’être réaffirmée13. En 1537, la bulle Sublimis Deus proclame que la nature des Indiens est d’être libres. Quoiqu’à n’en pas douter contrarié par cette intromission de Rome dans les affaires de l’Empire, Charles Quint n’en appuiera pas moins Las Casas, à qui sera confiée la rédaction des « Lois Nouvelles » publiées en 1542, qui mettent définitivement un terme14 à la mise en esclavage d’indigènes pacifiques et s’attachent, sans succès, à en faire de même avec l’encomienda15.

Dans le même temps, un débat théorique s’est ouvert en Espagne sous l’égide de théologiens de renom tels que Domingo de Soto (1494-1560) et surtout Francisco de Vitoria (1483/1486?-1546), dominicains comme Las Casas. Dans les leçons intitulées De Indis et De Iure belli Hispanorum in Barbaros qu’il dispense à l’université de Salamanque en 1532, ce dernier discute les droits que peut légitimement invoquer le roi d’Espagne pour revendiquer la possession de l’Amérique. La conclusion consiste à affirmer que les indigènes possédaient des droits naturels et que ce n’est qu’en vertu d’autres droits naturels que l’occupation et la mise en tutelle des terres américaines peuvent se justifier. Finalement, la controverse de Valladolid (1550-1551) va voir la défense de l’esclavage des Indiens, représentée en cette occasion par l’aristotélicien Juan Ginés de Sepúlveda, être définitivement condamnée au profit d’un lascasianisme qui devient dès lors la position officielle et politiquement correcte, en ce qui concerne la pratique discursive tout au moins.

Les limites de la législation émancipatrice

En l’espace d’un demi-siècle, l’appareil colonial espagnol s’est donc largement constitué, défini et regardé lui-même, dans le processus de fabrication de la catégorie d’Indien, à tel point que l’on serait tenté d’affirmer que celle-ci est cosubstantielle de celui-là. L’Indien, cet individu appartenant à une société suffisamment archaïque pour être modelé à l’image de la civilisation hispanique et suffisamment civilisé pour que ce modelage puisse fonctionner, ne saurait être esclave.

D’autres pourront néanmoins l’être à sa place, et en premier lieu l’Africain, réputé trop barbare pour avoir reçu l’humanité en partage, et qui est présent sur le sol américain dès le début de l’expansion espagnole comme serviteur des conquérants16. Au milieu du xvie siècle, à une époque où on s’inquiète pourtant déjà de leur trop grand nombre17, les esclaves noirs semblent pouvoir constituer l’alternative compensatoire à la libération des Indiens : Las Casas ne va-t-il pas lui-même proposer avec insistance l’idée18 ? La seconde moitié du siècle n’est dès lors plus la période des importations ponctuelles mais déjà celle d’un trafic régulier qui va concerner des dizaines de milliers d’individus19.

Mais les Indiens eux-mêmes peuvent être dans certains cas asservis. En effet, quoiqu’en droit universalisable, la catégorie de l’indio comme individu libre pris en charge par le système colonial espagnol ne s’applique pas nécessairement à tous les indigènes des Indes espagnoles. En particulier, ceux d’entre eux qui s’opposent activement à la diffusion du message chrétien ou qui vont même jusqu’à prendre l’initiative des hostilités, ne sauraient être considérés comme des Indiens en acte, puisque le concept d’Indien implique l’acceptation pacifique de la tutelle espagnole, mais plutôt comme des Indiens en puissance qui, en vertu de la théorie de la guerre juste, peuvent être légitimement réduits en esclavage. C’est d’abord le cas au nord du Mexique, en proie aux attaques des Chichimèques20 qui menacent de surcroît les précieux territoires des mines d’argent. Dès les années 1530, le problème est l’objet d’un débat tout à la fois politique et théologique dont les conclusions demeureront incertaines21. Il en ira de même dans cet autre « Finistère de la conquête » qu’est le Chili.

Il est en outre un paramètre de plus qui va permettre à la servitude de se maintenir en dépit du corpus législatif ; les pratiques indigènes préhispaniques, auxquelles le système colonial espagnol se superpose plus qu’il ne se substitue. Il existait en effet des formes traditionnelles d’esclavage dans les sociétés que les Espagnols rencontrent. Dans un premier temps, ceux-ci peuvent obtenir des esclaves par le biais du rescate, c’est-à-dire en en faisant l’acquisition auprès de leurs maîtres indigènes. Plus tard, dans le cadre du respect des traditions autochtones ou plus simplement en vertu de la tendance à la superposition des structures nouvelles sur celles qui leur préexistent, certaines pratiques de caractère esclavagiste sont perpétuées, à l’instar des yanaconas au Pérou, des individus au service exclusif et perpétuel de l’Inca et de l’État, qui deviennent les « auxiliaires » des Espagnols après la conquête22. Dans la même logique, on peut évoquer le servicio personal, c’est-à-dire la structure en vertu de laquelle les encomendados rétribuent leur encomendero non pas en espèce ou en nature, mais en travail, ce qui donne l’occasion à ce dernier de disposer d’esclaves de fait. Quoiqu’interdite à partir de 1536, l’encomienda de servicio va perdurer, souvent avec l’accord des indigènes eux-mêmes, du fait que cette pratique correspondait à des us et coutumes préhispaniques.

Enfin et surtout, il convient de tenir compte de la limite inhérente à ce que peut être un système colonial centralisé aux xvie et xviie siècles. Car si la mondialisation des Ibériques est une réalité spatiale, elle est encore virtuelle en termes de temporalité, surtout dans le cadre d’une structure politico-administrative au sein de laquelle toutes les décisions doivent être issues du centre métropolitain, alors même que les distances-temps rendent souvent les ordres caducs lorsqu’ils parviennent à leur destination ultramarine23.

À Madrid, le Conseil des Indes réceptionne et organise les informations en vue de préparer les décisions du roi. S’il est au xvie siècle administré par des letrados, des lettrés formés rigoureusement au droit civil, au xviie siècle, la vénalité des charges va beaucoup contribuer à dégrader ses qualités de gestion24, à une époque où, en outre, la mention « moi le Roi » apparaissant en bas de la cédule royale est presque systématiquement une fiction. En Amérique, l’espace colonial est dirigé par un vice-roi, un pour la nouvelle-Espagne et un pour le Pérou. À l’échelon inférieur, se trouve un gouverneur, qui exerce un pouvoir exécutif et militaire en collaboration avec une Audiencia (Audience), un tribunal composé d’oidores (auditeurs), qui fait office de gouvernement et que le gouverneur préside, souvent difficilement, car les conflits sont fréquents, en particulier aux Philippines25. Si l’on ajoute à cette configuration les élites locales du conseil municipal de la ville et des provinces administrées, ainsi que les membres des institutions ecclésiastiques, on comprend aisément la complexité des forces qui influent sur le réseau de prise de décisions.

En outre, les lois ne seront compilées qu’en 1680 dans la fameuse Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. Avant cette date, aussi bien au Conseil des Indes qu’outre-mer, l’exacte mémoire du cours des décisions dépend du sérieux ou de la bonne volonté du fonctionnaire concerné. Enfin, il faut rajouter que les lois à proprement parler étant celles de Castille, celles qui concernent spécifiquement les Indes ne sont en réalité que des décrets ou cédules d’importance diverse et émis en grande quantité26, pérennisés ou non, tandis qu’à des décrets généraux valables pour toutes les colonies peuvent se rajouter des décrets spécifiques en fonction des situations particulières de chaque territoire, lesquelles Madrid n’est pas toujours en mesure de comprendre. Il y a là assurément une source majeure de confusion, voire de quiproquos, volontairement entretenus ou non.

Or, comme nous allons le voir, chacune de ces limites à l’application de la loi d’émancipation pèse particulièrement lourd dans le cas de la colonie des Îles Philippines.

L’esclavage aux Philippines

La question de l’esclavage aux Philippines, tout au moins telle que nous nous attacherons à la présenter dans ce dossier, est relativement neuve. En effet, ce n’est qu’en 1991 que, sur la base d’un article du jésuite philippin José Arcilla27, William Henry Scott28 publie un ouvrage de 78 pages sur le sujet. Très récemment, Tatiana Seijas29 a repris la question dans son étude sur les esclaves asiatiques dans le Mexique colonial. Mais Scott demeure encore la seule et unique référence exclusivement consacrée au sujet.

Comment expliquer cette relative carence de travaux, dans le cadre d’études philippinistes pourtant très abondantes et en présence d’un corpus documentaire tout aussi foisonnant qu’accessible ? À notre sens, il y a à cela trois raisons. La première, c’est l’excessive confiance accordée au dispositif législatif et aux débats religieux de surface, sans forcément en saisir l’ambiguïté, ce qui a amené de nombreux chercheurs30, dont les travaux sont par ailleurs remarquables, à considérer qu’une fois la libération des indigènes proclamée, le problème à considérer était exclusivement les autres formes d’exploitation de la force de travail indigène, à savoir l’encomienda, la vente forcée des produits de la terre (appelée vandala aux Philippines) et le travail obligatoire (le repartimiento, appelé polo aux Philippines). La deuxième, c’est la focalisation historique sur la question des expéditions et du commerce esclavagiste des musulmans du sud de l’archipel, qui a amené beaucoup de chercheurs à appréhender la question de l’esclavage au-delà du cadre colonial légal à travers ce seul prisme31. Enfin, le fait qu’une des raisons de la pérennisation du problème au sein de la colonie espagnole soit les pratiques esclavagistes des indigènes eux-mêmes a sans doute constitué un frein idéologique au développement des travaux philippins sur la question, portés souvent, et de manière tout à fait compréhensible, à développer des réflexions postcoloniales à charge vis-à-vis des anciens maîtres étrangers du pays.

Conséquemment, si on peut et doit souligner que cette thématique est déjà clairement balisée et circonscrite, on ne saurait pour autant considérer les problèmes qu’elle pose comme élucidés ni les documents sur lesquels elle peut s’appuyer travaillés en profondeur, voire même tout simplement sortis de l’ombre.

De l’installation espagnole à la première cédule d’abolition

Autant, si ce n’est plus, que sa localisation géographique, la localisation chronologique des Philippines va profondément conditionner la façon dont l’Espagne va concevoir la colonisation de l’archipel. Entre le moment où l’archipel entre dans l’horizon des possibles hispaniques, lorsque Fernand de Magellan y accoste en 1521, et son occupation effective par Miguel López de Legazpi en 1565, quarante-quatre années s’écoulent, au cours desquelles le continent américain surgit et fait l’objet d’une colonisation qui donne lieu au débat que nous avons décrit plus haut. En 1565, Philippe II, dont l’archipel porte le nom, vient de clore le Concile de Trente que son père avait ouvert. En Europe, et notamment parmi les protestants, l’argument de la destruction des Indes32 commence déjà à être utiliser contre la Monarchie Catholique pour prouver l’hypocrisie de ses prétentions à l’universalité. Or, aux Philippines, la destruction n’a pas encore eu lieu. L’archipel aura donc vocation à constituer une vitrine de la juste et anti-machiavélienne politique de la Couronne.

En outre, la distance et le passage obligé par le Mexique vont contribuer à ce que le voyage jusqu’au bout de l’Empire soit peu attractif pour les laïcs, de sorte que les religieux vont très vite constituer une portion importante de la population européenne33 de l’archipel et, de fait, la seule qui soit véritablement en contact direct et durable avec les populations autochtones puisque la moitié des résidents laïques est établie à Manille tandis que les soldats, qui vont et viennent souvent au gré des urgences militaires, restent cantonnés à leurs garnisons et à leur terrain d’intervention, qui n’est pas d’ordinaire la campagne philippine déjà pacifiée.

Dès le tout début de leur installation aux Philippines, les Espagnols vont spontanément capturer des individus, notamment des marchands malais musulmans rencontrés dans les eaux de Cebu, et revendiquer la légitimité de réduire en esclavage les musulmans asiatiques qu’ils pourraient rencontrer34. De même, ils vont acquérir des esclaves auprès des autochtones. Mais très rapidement, suite à une première plainte envoyée par l’Augustin Diego de Herrera en 157035, la Couronne va demander des précisions quant aux modalités de l’esclavage pratiqué sur l’archipel36. Après qu’Herrera a rédigé une seconde plainte en 157337, Madrid publie le 7 novembre 1574, soit neuf ans à peine après l’installation espagnole, une cédule royale interdisant aux Espagnols de faire ou de posséder des esclaves indigènes38.

Le début de la décennie suivante est marqué par l’arrivée dans l’archipel du premier évêque de Manille, Domingo de Salazar (1581-1594), qui va présider le premier synode de l’évêché en 1582. Se fondant sur les arguments développés par Vitoria, il assujettit sans alternative possible la présence politique de l’Espagne aux Philippines à l’objectif d’évangélisation, in ordine ad finem spiritualem. Ainsi, si bataille il y a eu pour le contrôle des populations autochtones à la fin du xvie siècle, il est indéniable que ce sont les ordres religieux qui l’ont gagnée contre les laïcs. Au xviie siècle, c’est essentiellement sous leur égide que la concentration agraire sous la forme de grandes haciendas va se mettre en place39.

Le problème de l’esclavage indigène

Si l’administration lève tribut, sollicite fréquemment ses nouveaux indios asiatiques par le biais du polo, le travail obligatoire, elle ne se défend pas moins de les léser.

Or, les sociétés qui deviendront philippines sont éminemment esclavagistes, même s’il est évident que la pratique et sa signification sociale doivent être ici entendues dans un sens très différent de celui que la tradition gréco-romaine a établi. Notamment dans les îles Visayas, au centre de l’archipel, les sociétés sont particulièrement atomisées. Le pouvoir y est donc fondamentalement clanique, avec une forte tendance à la verticalité, puisque richesse, honneur et prérogatives politiques s’y confondent en une seule personne : le datu40. Les relations interindividuelles, et en premier lieu celles qui unissent le détenteur de pouvoir envers ses inférieurs sont très largement sous-tendues par la notion de dette, ou utang, qui doit s’entendre tout à la fois au sens matériel et symbolique du terme. Dès lors, l’esclavage pour dette, une pratique par ailleurs très courante en Asie du Sud-Est, y est très répandu41. À ceci s’ajoute le fait que ces sociétés sont souvent amenées à lancer des guerres ou plus simplement des razzias les unes contre les autres. Conséquemment, les esclaves abondent.

Les religieux répugnent logiquement à ces pratiques et entendent bien les réformer. Mais ils ne peuvent non plus exiger qu’on spolie les indigènes sans tomber dans la contradiction. Et si les Espagnols sont censés ne pas pouvoir acquérir des esclaves auprès des Indiens hors de l’objectif de les libérer, on comprendra aisément que la cœxistence de deux pratiques, l’une basée sur la loi péninsulaire, l’autre fondée sur la coutume locale, génère une ambiguïté qui peut aisément se convertir en porosité.

En ce qui concerne la vision que le Conseil des Indes a du problème, si on ne peut pas totalement parler de quiproquo, il est certain que, le plus souvent, la colonie et la métropole n’appréhendent pas la même réalité lorsque la question de l’esclavage est soulevée. Expéditions esclavagistes musulmanes mises à part, les ordres émis par Madrid ne prennent que très rarement en compte le versant indigène du problème. C’est en revanche un aspect fondamental de la question pour les institutions locales, autant religieuses que laïques, même si ces dernières ne semblent pas véritablement désireuses d’éclaircir les vraies données du problème auprès de la métropole.

Le réseau portugais

Les Espagnols n’ont pas à assujettir leurs nouveaux Indiens asiatiques pour posséder des esclaves. Nombreux sont ceux, administrateurs, soldats, mais aussi religieux, qui passent aux Philippines avec leur domesticité servile, généralement d’origine africaine42.

Mais si la société coloniale manillaise du xviie siècle abonde en esclaves, c’est aussi en vertu d’un approvisionnement local auprès des Portugais. Rappelons que ceux-ci sont installés à Goa, en Inde, depuis 1510, à Malacca, sur la Péninsule malaise, depuis 1511, et que Macao, leur enclave en Chine continentale, a été formellement fondée en 1557. En 1580, Philippe II d’Espagne devient Philippe Ier du Portugal de sorte que, en dépit de l’animosité qu’a logiquement provoquée chez les Lusitains l’arrivée des Castillans dans leurs Indes, et bien que l’Estado da Índia continue à être administré de façon indépendante depuis Lisbonne, les deux peuples ibériques se doivent dès lors de collaborer fraternellement.

À la fin du xvie siècle, ce sont essentiellement les Portugais qui approvisionnent l’Amérique espagnole en esclaves africains, dans la mesure où les souverains castillans se refusent à prendre directement part à la traite. Si au Brésil, la législation va devenir progressivement plus restrictive43, en Asie, elle est peu ou prou inexistante. Malgré les limitations officielles importantes que va connaître le commerce entre Manille et Macao à partir de 159344, les naves de la Cidade de Deus, et dans une moindre mesure de Malacca et de Goa, n’en visitent pas moins régulièrement le port espagnol, d’ordinaire sous couvert de correspondance officielle et autres approvisionnements en outillage, systématiquement avec des esclaves à vendre. Ainsi, lorsque les Flamands de la V.O.C., la Compagnie des Indes Orientales néerlandaise, se saisissent du Santa Catalina en 1603 au large de Macao, celui-ci transporte 100 femmes esclaves à destination de Manille45. Ces esclaves entrent fondamentalement dans deux catégories. D’une part, les Asiatiques, à savoir des hommes et des femmes originaires de l’Inde mais aussi des Insulindiens, des individus issus des contrées sud-est asiatiques continentales, des Japonais et beaucoup de Chinois. D’autre part, ceux qu’on appelle les Cafres, théoriquement originaires de la côte est-africaine46. À Manille, en 1585 et 1586, on a bien pris la précaution de demander si ces importations pouvaient être considérées comme légales. La réponse qui est émise en 1594 est affirmative, Madrid se contentant de souligner la nécessité de payer les droits de douanes afférant à ces marchandises47.

Les conséquences de ce trafic vont être majeures.

Aux Philippines, c’est essentiellement à ce réseau que l’on doit la présence des esclaves d’origine africaine à Manille et sans doute au-delà48, en quantité suffisamment importante pour constituer aux yeux des autorités un problème exposé de façon récurrente, notamment en ce qui concerne les individus affranchis49.

De l’autre côté de l’océan, la majorité des esclaves en provenance des Philippines sont issus de ce réseau. Ce sont ceux qu’au xviie siècle on appellera en Nouvelle-Espagne les chinos, souvent originaires de l’Empire du Milieu mais pas exclusivement, puisque celle qui deviendra le symbole national de la femme mexicaine traditionnelle, La China Poblana, est originaire de la côte du Malabar50.

Moros et indios de guerra

On l’aura compris, de l’autre côté de l’océan Pacifique, les Espagnols vont trouver des indigènes qu’ils s’empresseront de changer en Indios. Mais ils vont aussi y retrouver de vieux ennemis, les musulmans, qu’ils s’empresseront, tout Malais qu’ils sont, d’appeler « Moros », puisque, comme l’écrira le capitaine Juan Ronquillo au gouverneur de Manille en 1595, « ce ne sont des Indiens que de nom51. »

Ce sont les castillans qui prennent l’initiative des hostilités, en capturant des marchands musulmans dès 1565 dans les eaux de Cebu, puis en s’emparant en 1571 de Manille, jeune sultanat créé sous l’égide du Brunei, rayant de ce fait de la carte l’emporium le plus septentrional de la route musulmane des épices52. En 1578, le gouverneur Francisco de Sande réagit à un complot ourdi par le sultan de Brunei en lançant une opération punitive au cours de laquelle il rendra aussi une visite assez peu courtoise aux sultanats de Brunei53 et Jolo ainsi qu’aux musulmans de Mindanao. Avec l’union des deux Couronnes, commence en outre le cycle des tentatives de récupération de Ternate, aux Moluques, dont les Portugais ont été expulsés en 1575, ce qui donne lieu à la rédaction par le Licencié Melchor Dávalos d’un texte d’anthologie dans lequel il établit un lien direct entre les musulmans extrême-orientaux et les anciens maîtres de Grenade, en Espagne, et demande l’autorisation de lancer une expédition à son compte à l’occasion de laquelle les Maures pourraient être réduits en esclavage54. En 1595, c’est une véritable conquête, sur un modèle américain qui brille par son anachronisme, qui est lancée contre les musulmans de Mindanao55.

Le xviie siècle sera marqué doublement par les problèmes liés à l’espace musulman. D’une part, c’est la cauchemardesque présence aux Moluques, « reconquises » en 1606, où les Espagnols se maintiennent tant bien que mal jusqu’en 1663 face aux forces de la Compagnie des Indes Orientales néerlandaises et à des populations ternataises acquises à la cause flamande. D’autres part et surtout, ce sont les terribles razzias que les Joloans et Maguindanaos, appelés à l’époque Mindanaos puisqu’ils constituent le principal groupe musulman de l’île, lancent régulièrement contre les îles du centre de l’archipel, capturant des milliers d’indigènes déjà christianisés.

Le conflit avec les pirates (ou corsaires, selon le point de vue adopté) maures constitue un obstacle majeur à la souveraineté espagnole sur l’archipel et une configuration où la notion de guerre juste prend tout son sens. Conséquemment, comme nous le verrons avec plus de précision plus loin, on propose régulièrement à Madrid d’autoriser leur mise en esclavage, de même que celles d’autres indigènes récalcitrants tels que les Zambales et les Negritos du Nord de l’île Luzon56. Mais le Conseil des Indes demeure hésitant en la matière, soit qu’il ne comprenne pas les données du problème, soit qu’il néglige l’urgence d’y répondre. On réduit donc fréquemment des musulmans en esclavage sans savoir réellement si la chose est légale.

Ainsi, le paramètre moro et plus largement des indios de guerra, constitue un nouvel élément contribuant à rendre le problème de l’esclavage aux Philippines difficilement lisible, entre droit idéal, lois effectivement émises et pratiques de fait.

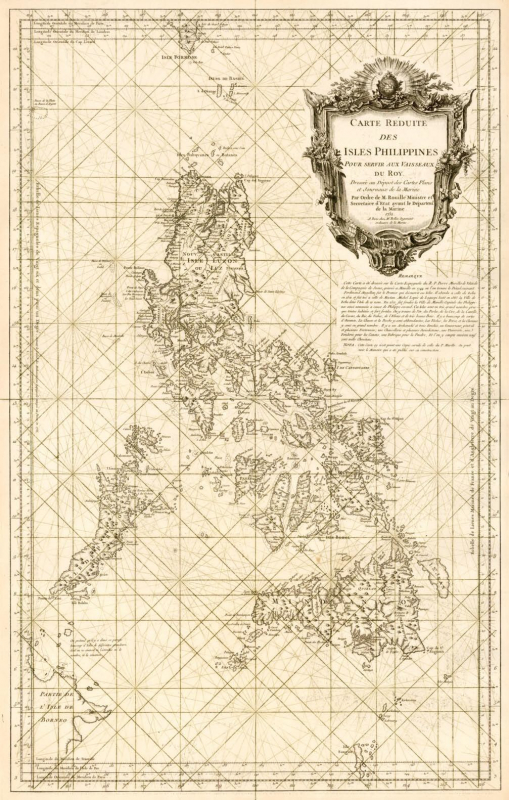

Jacques Nicolas Bellin, Carte Reduite des Isles Philippines, Paris, 1752. Cette carte est inspirée de celle réalisée par Pedro Murillo Velarde à Manille en 1734, disponible à la BNU de Strasbourg dans Francisco Colín, Labor evangelica, ministerios apostolicos de los obreros de la Compañia de Iesus, fundacion y progressos de su provincia en las islas Filipinas…, Segunda Parte, Manille, 1749.

Carte reproduite avec l’aimable autorisation de Barry Lawrence Ruderman Antique Maps.