Les arts de l’Islam, ou les arts issus du monde islamique au sens large, qu’ils soient religieux ou profanes et produits par des musulmans ou non1, ont une présence très ancienne en Europe2. De même, un projet de recensement des arts de l’Islam en France a permis, récemment, de prendre la mesure de la diffusion de ces arts à l’échelle nationale3. Qu’en est-il à Strasbourg ? C’est la question à laquelle tente de répondre un projet de recherche initié par l’auteure en collaboration avec plusieurs institutions patrimoniales strasbourgeoises depuis 20174. Les premières investigations ont permis d’identifier quelques centaines d’objets très divers qui soulèvent des questions assez différentes de celles posées par d’autres collections d’arts et de cultures matérielles de l’Islam en Europe ou en France. En effet, à quelques exceptions près, comme par exemple un astrolabe marocain daté de 605 de l’hégire (ci-après H.) / 1208-09 qui est probablement entré dans les collections de l’Université et de l’Observatoire au xviie siècle5, l’essentiel des objets islamiques de Strasbourg semblent avoir été acquis à la fin du xixe-début du xxe siècle, à l’époque où l’Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées à l’Empire allemand. Cette période coïncide grosso modo avec celle de l’essor des collections d’arts de l’Islam d’une manière générale. Mais, selon les termes d’Ernst Polaczek, enseignant à l’Université de Strasbourg et directeur de l’ancêtre du Musée des arts décoratifs de Strasbourg (ci-après MADS), le Städtisches Kunstgewerbe-Museum (Musée municipal des arts appliqués) ou Hohenlohe-Museum, de 1907 à 1918 :

Il n’y a guère de domaine de la vie publique en Alsace dont la conception et le développement entre 1870 et 1918 n’aient été influencés par la politique. La conservation des œuvres d’art et des monuments était aussi politique6 .

Ceci invite à poser la question de la place et de la réception des objets islamiques dans ce contexte transfrontalier et conflictuel. Dans cet article, je souhaite porter mon attention sur une collection : celle du MADS, afin de proposer quelques observations préliminaires et quelques pistes de réflexion dans le cadre d’une recherche en cours.

La constitution de la collection d’arts de l’Islam du MADS

Écrivant en 1867, le comte Julien de Rochechouart (1831-1879), ministre plénipotentiaire en Perse en 1862-1863, évoque

les briques émaillées qui jouent un si grand rôle dans l’architecture persane [médiévale] et qui sont admirées dans l’univers entier […]. Ces briques sont enduites d’un émail couleur feuille morte dont les reflets sont métalliques […]. Personne n’a jamais vu une faïence de cette fabrication sur laquelle l’or ait laissé des traces visibles7.

Dans les années 1860, ces carreaux de revêtement sont encore largement en place, avant d’être arrachés et dispersés en Europe et en Amérique du Nord peu de temps après. Quelques-uns figurent parmi les toutes premières acquisitions du Städtisches Kunstgewerbe-Museum inauguré à Strasbourg en 1888.

Parmi ces carreaux, un en forme de croix grecque et deux étoiles à huit pointes constituent un ensemble particulièrement intéressant (fig. 1). Le décor est composé d’une étroite bande épigraphique sur le pourtour, et d’une grande composition végétale au centre. La croix présente les sourates 1, 112 et 114 du Coran, qui sont suivies par la date de Rabīʿ I 660 H. / avril-mai 1262 (bi-tārīkh rabīʿ al-awwal sanat sittīn [wa] sittamāʾa). La première étoile, dont l’une des pointes est brisée, montre, elle, les sourates 1, 112, puis le verset 33:568 et la date de 660 H. / 1261-1262 (fī sanat sittīn wa sittamāʾa). La deuxième montre les sourates 114, puis 113, qui sont suivies par une prière9. Les inscriptions sont tracées dans une main cursive au lustre sur fond blanc. Quant aux compositions végétales, il s’agit de tiges droites qui épousent et soulignent la forme en croix ou en étoile, et portent des motifs de feuilles et de lotus très stylisés, traités en réserve sur le fond lustré vermiculé. Les formes, les dimensions (respectivement 31.4/31, 31.4/31.4 et 31/31 cm), ainsi que les décorations et les dates de ces pièces permettent d’affirmer qu’elles proviennent d’un mausolée connu sous le nom d’Imāmzādeh Yaḥyā à Varamin, non loin de Téhéran10. L’étoile du musée de Strasbourg semble même être la plus ancienne de la série, puisqu’elle est datée d’avril-mai 1262, alors que la plus ancienne date qui apparaît par ailleurs semble être Dhū al-Ḥijja 660 H. / octobre-novembre 126211.

Fig. 1. Ensemble de trois carreaux de revêtement provenant de l’Imāmzādeh Yaḥyā à Varamin (Iran), 660 H. / 1261-1262, céramique moulée, décor de lustre métallique, dim. max. 31.4/31.4 cm, Strasbourg, Musée des arts décoratifs de Strabourg, MAD 546, 547, 548.

© Musées de Strasbourg, M. Bertola

Selon les recherches de Tomoko Masuya, ces carreaux commencent à être arrachés pour être vendus aux collectionneurs européens à partir des années 1860 et surtout 1870. Deux Français résidant en Iran jouent un rôle important dans cette opération. Le premier est Jules Richard (1816-1891). Il arrive à Téhéran en 1844 et travaille comme photographe pour Nāṣir al-Dīn Mīrzā, le futur Nāṣir al-Dīn Shāh (r. 1848-1896) dont il reste proche durant toute sa carrière. Le second est Jean-Baptiste Nicolas (1814-1875), arrivé à Téhéran en 1854 comme interprète pour une mission diplomatique française avant de s’établir, semble-t-il définitivement, en Iran où il continue à représenter le gouvernement français, notamment comme consul à Rasht. Richard et Nicolas collectionnent les « antiquités » iraniennes, notamment des carreaux provenant de Varamin dont ils vendent ou donnent plusieurs dizaines à Sir Robert Murdoch Smith (1835-1900), le directeur du département du télégraphe persan qui est chargé d’acquérir des œuvres pour le compte du South Kensington Museum (actuel Victoria & Albert Museum) à Londres, en 1875. Richard vend aussi des carreaux de Varamin à d’autres collectionneurs comme Frederick DuCane Godman après l’exposition universelle de Barcelone 1889, ou John Richard Preece à une date inconnue12.

Lorsque Jane Dieulafoy visite le mausolée en 1881, l’essentiel du décor est encore intact. En effet, dit-elle :

Quelques parties de ce revêtement ont été dérobées et vendues à Téhéran a des prix très élevés ; à la suite de ces vols, l’entrée du petit sanctuaire a été interdite aux chrétiens13.

La voyageuse ne parvient à y accéder que grâce à une autorisation exceptionnelle du shah14, mais il faut croire que de telles autorisations ont été délivrées à d’autres personnes pas toujours animées du simple désir de visiter le monument. En effet, peu après cette date, des carreaux de Varamin commencent à apparaître dans quelques collections européennes, par exemple à l’Union centrale des arts décoratifs15 ou au musée de Cluny à Paris16, avant de plus grandes ventes lors des expositions universelles de 1889 et surtout 190017.

Les carreaux du MADS n’ont jamais été étudiés. Comme la plupart des autres œuvres islamiques conservées dans les réserves du musée, ils ne sont plus marqués de leur numéro d’inventaire. Cependant, il est possible d’en retrouver une trace dans l’inventaire manuscrit établi dès la fondation et les premières acquisitions du Städtisches Kunstgewerbe-Museum zu Straßburg. L’idée de ce musée voit le jour en 1885 à l’initiative d’August Schricker (1838-1912), Secrétaire Général de l’Université de Strasbourg, et d’une vingtaine d’autres personnalités de la ville, et elle est d’emblée soutenue par la chambre de commerce de Strasbourg et le gouvernement du Reichsland d’Alsace-Lorraine. Le Kunstgewerbe-Museum est inauguré trois ans plus tard, en février 1888, et il est assez rapidement connu sous le nom de Hohenlohe-Museum, en hommage au prince Clovis de Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901), ami personnel de Schricker qui appuie le projet, notamment financièrement, en sa qualité de gouverneur impérial de l’Alsace-Lorraine (1885-1894), ou encore de son lointain cousin et successeur, le prince Hermann de Hohenlohe-Langenburg (1894-1907). Il s’agit de la première grande entreprise muséale allemande à Strasbourg. La direction du musée est confiée à Schricker qui est secondé par un assistant scientifique et un secrétaire18.

L’inventaire établi sous la direction de Schricker et continué par ses successeurs a aussi servi de base à un autre fichier manuscrit, mais cette fois en français et plus ciblé, intitulé Inventaire des pièces arabes du musée. Il s’agit d’une série de fiches cartonnées vraisemblablement réalisées par ou à l’époque où Jean-Daniel Ludmann est conservateur du MADS de 1970 à 1992, très probablement à la demande du Musée du Louvre. À ces deux fichiers s’ajoute en effet un troisième intitulé Inventaire des richesses islamiques des musées de Strasbourg qui est, lui, signé par Jean-Daniel Ludmann et la documentaliste Marcelle Wolf et conservé au Département des arts de l’Islam du Musée du Louvre19. Alors que l’inventaire allemand suit approximativement l’ordre d’entrée des œuvres dans les collections du musée20, les deux fichiers de Ludmann sont classés par matériaux (bois, céramique, etc.), et ils sont quasi-identiques – reprenant pour l’essentiel l’inventaire allemand, ils identifient chaque pièce, en donnent une brève description : matériau, technique, forme, état de conservation, dimensions, ainsi que, parfois, des informations sur sa provenance et la manière dont elle est entrée au musée21.

En comparant les œuvres conservées avec celles mentionnées et décrites dans l’inventaire général et dans les inventaires des « pièces arabes » ou des « richesses islamiques », et bien que ces descriptions soient en règle générale peu précises, pour ne pas dire approximatives, il est possible d’identifier quelques pièces et d’obtenir ainsi des informations sur la manière dont elles sont arrivées au musée. Ainsi, le carreau en forme de croix correspond très vraisemblablement à l’objet inventorié sous le numéro 547, décrit comme « Fliese in Form eines griechischen Kreuzes[…]. Thon. 0.308 » (carreau de revêtement en forme de croix grecque […]. Argile. 0.308), et les deux étoiles aux numéros 546 et 548, deux « Achteckige Fliese[n]mit goldbraunen Dekorationen in metallischem Glanz. Der Rand mit persischer Schrift. Thon. 0.308 » (carreaux de revêtement « octogonaux » avec décor « brun et or », éclat métallique. Le bord porte une inscription « persane ». Argile. « Diam. 0, 308 »22).

Ces carreaux apparaissent parmi les tout premiers objets acquis par le musée. L’inventaire général indique qu’ils ont été achetés à un antiquaire du nom de Pickert à Nuremberg en mai 1887. Ils font donc partie des tout premiers carreaux de Varamin qui soient sortis d’Iran, probablement par le biais de Richard ou d’un autre intermédiaire. En 1887, les œuvres islamiques d’une manière générale sont encore très rares dans les collections publiques européennes23, et les lustres de Varamin sont tout à fait exceptionnels en Europe : ceux acquis par Murdoch Smith pour le South Kensington Museum à Londres et quelques autres dans deux grands musées parisiens sont les seuls connus, ce qui donne à cette acquisition du Kunstgewerbe-Museum de Strasbourg un caractère particulièrement surprenant et ambitieux, et nous pouvons nous demander pourquoi ils ont intéressé ce musée et comment il a pu les obtenir.

En vérité, « l’antiquaire Pickert » n’est pas n’importe quel marchand d’art. Il s’agit d’un établissement important, d’abord installé à Fürth, ensuite à Nuremberg. Abraham Pickert (1780-1881 ?), le fondateur de l’enseigne, travaille avec ses trois fils, Sigmund (1825-1893), Julius (m. 1893) et Max (1832-1912). Abraham, qui est nommé antiquaire de la cour royale de Bavière (Königlich-Bayerischer Hofantiquar) en 1850, est décrit par Jacob von Falke (1825-1897), conservateur au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg de 1855 à 1858 avant de devenir conservateur, directeur adjoint et enfin directeur du célèbre Musée des arts appliqués de Vienne (1864-1895), comme un « sehr großer Finder 24 ». Plusieurs anecdotes illustrent son talent. Ainsi, lorsque Nuremberg perd son statut de ville libre, intègre le royaume de Bavière et est obligé de se défaire d’une partie importante de son patrimoine à partir de 1806 à cause de son endettement considérable, Abraham Pickert figure au premier rang des acheteurs. De même, au lendemain du bombardement allemand de Strasbourg en août 1870, on rencontre un certain A. Pickert sauvant des flammes de l’ancienne église des Dominicains quelques œuvres comme des fragments du célèbre Antiphonaire de Beaupré pour les offrir au South Kensington Museum peu de temps après25.

Les Pickert fournissent en effet de nombreux musées, en particulier de prestigieux musées d’arts décoratifs, du Germanisches Nationalmuseum à Nuremberg au South Kensington Museum à Londres26. Sigmund et Max mettent en vente la collection de leur père et semblent vouloir arrêter l’activité en 188127. Toutefois, les visites et les ventes continuent comme en atteste notamment la vente des carreaux de Varamin au Kunstgewerbe-Museum de Strasbourg en mai 1887. Ces carreaux font d’ailleurs partie de tout un lot de douze pièces en céramique : onze fragments de décor architectural iraniens et une grande coupe hispano-mauresque, vendus par les Pickert au musée strasbourgeois à la même date, pour un total de 1 130 marks28. Il s’agit non seulement de quelques-unes des premières, mais aussi des plus chères acquisitions du musée. Parmi les fragments de décor architectural, quelques-uns sont d’ailleurs tout aussi intéressants que la croix et les étoiles de Varamin, en particulier un carreau rectangulaire à décor lustré datable du début du xive siècle (n° 539) et deux panneaux en mosaïque de céramique timourides du xve siècle (n° 540 et 541).

Par quel biais les Pickert obtiennent-ils ces œuvres ? Leurs collections sont en vérité très variées, incluant notamment des objets d’Extrême Orient29 et d’Iran. Les onze fragments de décor architectural sont en leur possession au moins à partir de 1882, date à laquelle ils les proposent en vente publique30. Cependant, les Pickert préfèrent les garder pendant plusieurs années encore, vraisemblablement parce qu’ils ne réussissent pas à les vendre au prix souhaité jusqu’à l’accord trouvé avec le Kunstgewerbe-Museum de Strasbourg qui les acquiert pour un prix très élevé comparé aux autres objets achetés à la même époque. Nous n’avons pas encore trouvé d’informations sur leurs réseaux iraniens, mais il s’agit de l’une des pistes que nous souhaitons poursuivre31. La question est d’autant plus intéressante qu’à cette époque, contrairement à l’Angleterre et à la France, « puissance[s] musulmane[s]32 », l’Allemagne a des liens moins « privilégiés », notamment en termes patrimoniaux, avec les pays musulmans, y compris l’Iran, ce qui ne manque pas d’être utilisé par les conservateurs français pour délégitimer la démarche allemande dans ce domaine. Gaston Migeon (1861-1930), à qui l’on doit, en 1893, la création d’une section consacrée aux « arts musulmans » dans le Département des objets d’art du Musée du Louvre, et qui est considéré comme « le réel initiateur des études d’art islamique en France33 », remarque, en 1910 :

[qu’] exposer l’art islamique en Allemagne constitue un problème […] structurel et historico-culturel car […] il manque tout simplement à ce pays la tradition et l’expérience nécessaires en ce domaine34.

Dans ce contexte de rivalité franco-allemande, les premières acquisitions islamiques du Kunstgewerbe-Museum de Strasbourg sont-elles le fruit d’une opportunité ou l’expression d’une ambition ?

Si les premières acquisitions islamiques du Kunstgewerbe-Museum de Strasbourg sont particulièrement ambitieuses, elles ne sont cependant pas dénuées de risque, ou du moins de confusion. Ainsi, une autre acquisition réalisée en août 1887 dans le cadre d’un lot de 125 pièces de la succession du roi Louis II de Bavière (r. 1864-1886) est décrite dans les inventaires comme une « maurische Glasampel » (lampe [en verre] mauresque) (n° 2374, fig. 2). Or, si ce type de lampe en verre soufflé, de dimensions assez monumentales (ici 32.8/23.5 cm), à col évasé et panse carénée, ornée d’un décor épigraphique et pseudo-végétal d’émaux polychromes et de dorure et destinée à être suspendue est caractéristique de l’Égypte et de la Syrie des Mamlouks (1250-1517)35, ici, il s’agit d’une imitation du xixe siècle. Les lampes mamloukes commencent en effet à être collectionnées en Europe et imitées par les verriers européens dès les années 1860. Philippe-Joseph Brocard (m. 1896), collectionneur, restaurateur et verrier autodidacte, est l’un des premiers à réaliser une lampe similaire à Paris en 186736, et plusieurs autres par la suite. La lampe du Hohenlohe-Museum est, elle, signée « A. Bucan ». Il s’agit de l’atelier Bucan et Duponthieu actif à Créteil dans les années 1870-188037. À cette époque, ce genre d’œuvres est d’abord considéré pour ses qualités formelles, et les questions historiques ne sont, pour la plupart, que secondaires38.

Fig. 2. Lampe, Créteil, atelier Bucan et Duponthieu, vers 1870-80, verre incolore soufflé, anses appliquées, décor émaillé et doré, glands accrochés aux trois anses, H. 32.8 cm, D. max. 23.5 cm, Strasbourg, Musée des arts décoratifs de Strasbourg, MAD 2374.

© Musées de Strasbourg.

Après les premières acquisitions, ambitieuses, auprès de Pickert et du roi Otto de Bavière (r. 1886-1913), les achats les plus importants se font dans le domaine du textile. Le récolement des textiles et le dépouillement des inventaires du MADS sont en cours39. Notre connaissance de cet aspect des collections est donc encore lacunaire, mais les inventaires révèlent que dès 1888, plusieurs dizaines d’œuvres textiles et de tapis orientaux sont achetés, d’abord à des musées d’arts décoratifs : à Budapest, Berlin, Hambourg et Leipzig ; sur le marché de l’art, par exemple à l’exposition universelle de 1889 et auprès de plusieurs collectionneurs et marchands, de Londres à Budapest en passant par Strasbourg ; mais aussi auprès d’écoles de tissage, en particulier l’une des plus importantes écoles de tissage allemandes : l’école royale de tissage de Krefeld. Le plus frappant est l’acquisition, entre 1889 et 1894, d’une cinquantaine de tapis. Par ces achats, le Kunstgewerbe-Museum de Strasbourg apparaît comme tout à fait intégré non seulement au réseau des musées, mais aussi aux développements de l’histoire de l’art en Allemagne (et en Autriche) dont on connaît l’intérêt tout particulier pour les tapis d’Orient. Julius Lessing (1843-1908), le directeur du Musée des arts décoratifs de Berlin, et Wilhelm von Bode (1845-1929) qui, en 1889, est nommé responsable de la reconstitution du Musée des Beaux-arts de Strasbourg (ci-après MBAS), œuvrent, malgré leur rivalité, pour la constitution des fameuses collections de tapis berlinoises et sont parmi les premiers historiens de l’art à écrire sur ce sujet40. Quel rôle Lessing et surtout Bode jouent-ils dans les acquisitions strasbourgeoises ? Comme dans le cas du MBAS41, nous pouvons émettre l’hypothèse d’un rôle double : permettre des achats de qualité à Strasbourg tout en veillant aux intérêts de Berlin. Nous savons en effet que Bode conseille le Kunstgewerbe-Museum de Berlin qui se défait, à peu près au même moment, de « nombreux doublons et de pièces de peu de valeur42 ». Certaines de ces œuvres de second choix sont-elles vendues à Strasbourg ? Il s’agit de l’une des questions auxquelles les recherches futures sur les tapis et les archives de Strasbourg devraient tenter de répondre. Une autre dimension révélée par les acquisitions dans le domaine des textiles et des tapis, à travers l’achat d’œuvres orientales aussi bien que d’imitations ou d’interprétations européennes et surtout allemandes récentes, est le contexte de « guerre industrielle » que se livrent à cette époque les grandes nations européennes, y compris la France et l’Allemagne. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine des industries textiles qui, en 1896, fournissent 35 à 38 % des produits fabriqués exportés d’Allemagne, notamment vers la France43.

À ces acquisitions s’ajoutent quelques autres achats et dons dans divers domaines : céramique, verre, métal, cuir, bois, etc. À la même époque sont aussi acquis des objets provenant d’autres cultures extra-européennes, de l’Extrême Orient à l’Amérique précolombienne.

La place des arts de l’Islam au musée Hohenlohe

Le Kunstgewerbe-Museum de Strasbourg fait partie de toute une série de musées créés dans la foulée de la première exposition universelle à Londres en 1851 et la fondation du South Kensington Museum l’année suivante. Ces musées consacrés aux arts industriels, appliqués ou décoratifs, selon les appellations, ont pour mission d’« exemplifier le meilleur de […] l’architecture et du design44 », dans une perspective didactique, afin d’éduquer les industriels, les artisans (et le grand public) et de leur fournir des sources d’inspiration à la fois techniques et esthétiques pour renouveler leurs productions et améliorer leur compétitivité commerciale, notamment par l’association entre musée et enseignement au sein d’une école d’arts décoratifs. Comme indiqué ci-dessus, la chambre de commerce, ainsi que des centaines de représentants de diverses professions (architectes, chefs de chantiers, menuisiers, tourneurs, typographes, imprimeurs, peintres, doreurs, etc.) prennent une part active dans la création du musée strasbourgeois dès 188545, et le procès-verbal de la commission municipale chargée de la réalisation et du suivi du projet du 22 février 1887 stipule que les acquisitions doivent répondre aux besoins et aux vœux de ces métiers, à commencer par ceux du bâtiment46.

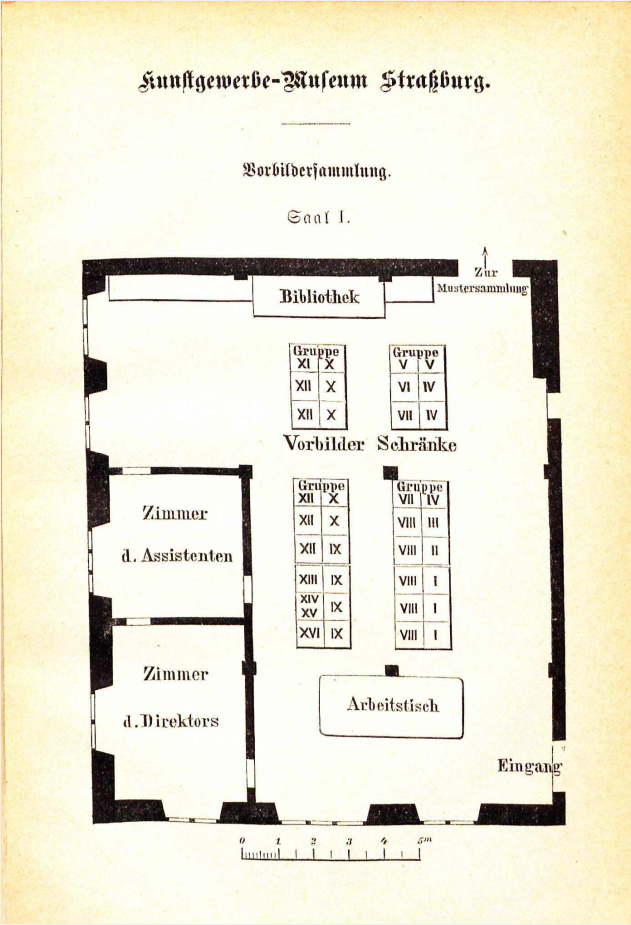

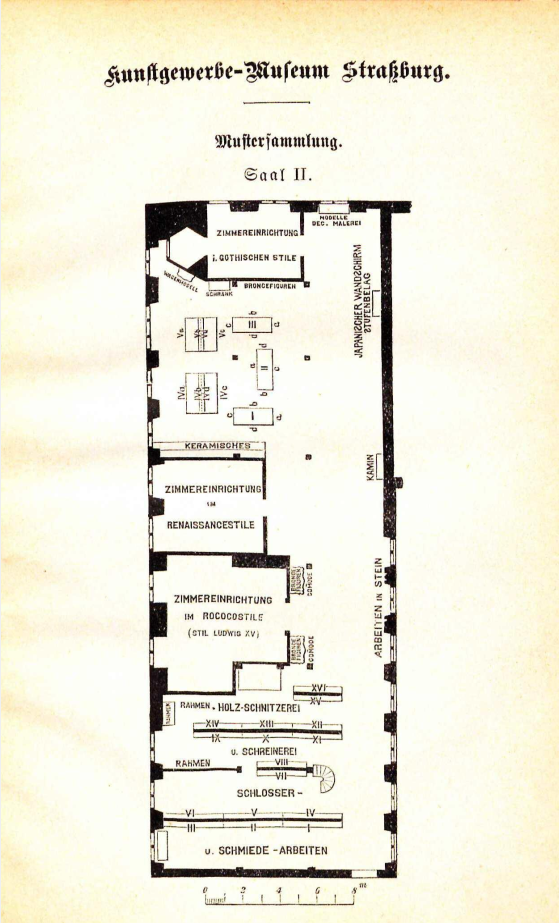

Le noyau des collections est formé par un ensemble de travaux de serrurerie et de ferronnerie acquis auprès du serrurier strasbourgeois A. Lippmann en 1884 et exposé en guise de préfiguration du musée dans l’ancienne École de Médecine, place de l’Hôpital, d’octobre 1885 à juillet 1886 (n° 1 à 504)47. Ensuite, cette collection initiale est complétée par de nouvelles acquisitions à partir de mai 1887 (n° 506 et suiv.). Suivant l’idéal universaliste établi par le South Kensington Museum, il s’agit d’acquérir des « objets exemplaires de tous les domaines » et de « tout le périmètre » des arts décoratifs, « de tous les temps et de toutes les nations », aussi bien au passé qu’au présent et « dans tous les pays du monde »48. Il faut donc avoir non pas des objets d’art en tant que tels, mais des modèles pédagogiques, des outils de formation. À son ouverture au public à l’étage de l’ancienne Grande Boucherie (actuel Musée Historique) en 1888, le Kunstgewerbe-Museum de Strasbourg se compose de trois parties complémentaires : une collection de « modèles » (Vorbildersammlung), associée à une bibliothèque (salle 1) (fig. 3) et une collection de « motifs » (Mustersammlung, salle 2) (fig. 4), le tout encadré dans les ailes de part et d’autre du corps de bâtiment principal par une Kunsthandwerkerschule, au-dessus d’un marché municipal au rez-de-chaussée. L’installation muséale et l’école sont en outre complétées par tout un programme événementiel de conférences et de démonstrations de machines-outils49.

Fig. 3. Kunstgewerbe-Museum Strassburg, Vorbildersammlung, Saal I, plan publié par August Schricker dans son Führer durch die Sammlungen des Kunstgewerbe-Museums, Strasbourg, G. Fischbach, 1888, entre p. 12 et p. 13.

Fig. 4. Kunstgewerbe-Museum Strassburg, Mustersammlung, Saal II, plan publié par August Schricker dans son Führer durch die Sammlungen des Kunstgewerbe-Museums, Strasbourg, G. Fischbach, 1888, entre p. 16 et p. 17.

Un guide du musée publié peu après son ouverture en 1888 permet de mieux en comprendre l’organisation50. La collection de modèles se présente sous la forme de six grands meubles à tiroirs contenant chacun six fois cinq, soit trente tiroirs où sont réparties un millier de planches, chaque planche portant généralement plusieurs images. Il s’agit donc d’une banque d’images classées par matériaux et techniques en seize groupes51, les groupes jugés « très importants pour les besoins pratiques immédiats » (4, 5 et 10) étant mieux fournis que les autres. Les groupes sont en outre placés les uns à la suite des autres de manière à ménager une circulation serpentine logique, tout en regroupant les plus « importants » les uns à côté des autres. La collection de modèles est donc réunie, classée et présentée physiquement de manière à épargner au chercheur le travail « pénible [de devoir] apporter, fouiller et comparer des livres », tout en lui faisant gagner du temps, d’une façon qui satisfait à cette préoccupation d’efficacité industrielle et commerciale. Ces planches, qui sont aujourd’hui au Cabinet des estampes et des dessins de Strasbourg, méritent d’être étudiées de manière plus détaillée afin de mieux comprendre les références, les priorités et les visées de cette installation.

La collection de modèles est complétée par une bibliothèque qui comprend aussi une collection de photographies et de planches imprimées (« Einzelblätter in Photographie und Druck »). À ce stade de la recherche, nous ne sommes pas encore en mesure d’expliquer pourquoi cette autre collection d’images n’est pas, en 1888, intégrée dans la banque d’images : il ne s’agit probablement que d’un état de l’avancement de l’aménagement des collections, mais l’examen des planches conservées au Cabinet des estampes et des dessins permettra peut-être de répondre à cette question. À côté de ces planches, la bibliothèque comprend aussi des ouvrages – en 1888, 260 volumes – ainsi que des périodiques spécialisés. Ce fonds documentaire, qui est aujourd’hui à la Bibliothèque des musées de Strasbourg, mérite aussi d’être pris en compte afin de mieux comprendre l’articulation banque d’images/documentation.

Enfin, une collection de « motifs » est présentée dans la salle du fond. Cette salle correspond le plus à ce qu’on désigne aujourd’hui par le terme « musée », parce qu’on y voit des objets, mais, comme mentionné ci-dessus, leur statut est ici très différent. Il s’agit en effet non pas d’objets, mais de motifs. Obéissant au principe selon lequel

ce qui est caractéristique […] doit être réuni au musée, et dans la mesure où cet objectif ne peut être atteint en rassemblant des originaux, ce devrait être facilité par l’acquisition de reproductions, moulages, images52,

l’exposition mêle non seulement des œuvres de diverses provenances et époques, mais aussi des originaux anciens et des imitations récentes. De plus, la présentation repose sur la réalité de la collection. Elle est donc moins systématique et complète que dans la salle 1. Environ un tiers de la salle longitudinale est consacré aux œuvres monumentales en métal et en bois. La présentation est ponctuée par trois « Zimmereinrichtungen » qui sont disposées dans l’espace de manière à remonter le temps, du rococo à la renaissance et enfin au gothique. Enfin, entre les chambres de style renaissance et gothique, un dernier espace est occupé par des vitrines d’objets de taille moyenne et petite qui sont divisés, grosso modo, par matériaux et techniques53. L’installation semble fidèle au modèle du South Kensington, défendu entre autres par Lessing, mais qui sera rapidement dépassé au profit, notamment, de la séparation musée – collection d’histoire de l’art d’une part, et école – collection d’étude d’autre part, en particulier sous l’influence de Bode54.

Quelles sont les œuvres islamiques exposées dans ce premier Kunstgewerbe-Museum de Strasbourg, et comment sont-elles présentées ? D’après le guide de 1888, dans la salle 1, seul le groupe 7, consacré à la céramique, comprend, entre un ensemble de céramiques antiques et un groupe de majoliques italiennes, quelques pièces « asiatiques et hispano-mauresques ». La précision « hispano-mauresques » suggère qu’il s’agit de pièces à décor de lustre métallique, mais l’examen des planches du Cabinet des estampes et des dessins devrait permettre de recueillir davantage d’informations à ce sujet.

La salle 2 est plus fournie. La vitrine I, dédiée aux métaux (bronze, orfèvrerie) comprend, au milieu d’objets très variés allant d’un vase refondu d’après une gravure de Jean Lepautre (1618-1682) à une reliure en argent ornée d’un portrait de Louis XIV, une tasse et une assiette en argent décorées de « motifs persans du xviiie siècle », réalisées à Augsbourg, ainsi qu’un paon peint en émail transparent de fabrication indienne.

La vitrine II est, elle, consacrée à des œuvres « orientales ». Sur la face a, en bas, à côté de pièces japonaises est présentée « une grande coupe à [décor de] lustre métallique mauresque », très vraisemblablement la coupe achetée auprès des Pickert l’année précédente (n° 550). Au-dessus apparaissent des « carreaux persans », sans doute aussi quelques-uns de ceux achetés à Pickert, ainsi qu’un « service à café […] en filigrane indien ». Enfin, dans la partie supérieure, des « carreaux persans en mosaïque de céramique et travail ajouré », vraisemblablement n° 540 à 542, ainsi qu’un « carreau de mosquée avec inscription coranique, turc », sans doute n° 539 (qui n’est pas turc mais iranien), et des « métaux indiens ». La face b comprend, elle, des œuvres japonaises, tandis que les faces c et d ne sont pas décrites.

Dans la vitrine III, tout aussi hétéroclite, sont présentées des céramiques parmi lesquelles figure, sur la face c, en bas, un plat « en faïence de Rhodes », sans doute en céramique d’Iznik, ottoman. Dans la vitrine IV, face c, des textiles coptes sont présentés comme les plus anciens textiles chrétiens ; tandis que dans la vitrine V, face b ou d, la « lampe de mosquée à décor d’émaux de couleurs » est mentionnée sans indication de provenance ni de date. Enfin, en face des vitrines est suspendu un grand textile « à motifs mauresques » de fabrication munichoise.

Ce qui ressort de cette description, c’est d’abord que tout ce qui est acquis n’est pas exposé. C’est le cas notamment d’œuvres entrées dans les collections avec la succession de Louis II de Bavière (ci-dessous). Schricker et son assistant procèdent donc à des choix dont la logique demeure à déterminer. La présentation reste cependant très hétéroclite. À l’échelle du musée, différents critères de classification sont combinés : technique, historique (la succession des styles, principalement du gothique au xviiie siècle), et vaguement géographique, notamment avec la vitrine « orientale ». Les œuvres islamiques sont soit noyées au milieu d’œuvres de toutes provenances, soit présentées au sein d’ensembles orientaux, principalement avec des pièces japonaises, rappelant l’essor contemporain de l’orientalisme et du japonisme à la fin du xixe siècle. Les œuvres « islamiques » ne sont évidemment jamais présentées comme telles. La tendance consiste alors à considérer ces arts sous un prisme racial-national, en particulier entre « maures », « perses », « turcs » et « indiens », sans que l’origine des objets ne soit connue de manière précise, dans une approche qui se situe quelque part entre fantasme et début de connaissance. Les œuvres « islamiques » sont d’ailleurs aussi mêlées aux œuvres orientalistes. Il s’agit aussi d’un mode de présentation classique pour l’époque, mais qui n’est finalement pas si bien connu que cela. Il serait très intéressant de tenter d’identifier chaque œuvre et de reconstituer l’exposition de 1888 de manière virtuelle afin d’en saisir la logique visuelle, celle des « motifs », et de la mettre en regard avec d’autres présentations contemporaines dans divers musées européens.

De nombreuses acquisitions islamiques sont donc faites entre 1887 et 1894, sous la direction de Schricker, mais nous n’avons pas encore trouvé d’informations sur la manière dont ces œuvres, notamment les tapis, de grandes dimensions, sont exposées (ou pas) après l’ouverture en 1888. En revanche, les acquisitions dans ce domaine se font plus rares après 1894, puis tout à fait exceptionnelles sous la direction d’Ernst Polaczek (1907-1918), ce qui souligne l’importance des choix et des affinités personnelles en termes de politiques muséales. En effet, Polaczek entreprend de réorienter la politique d’achat vers « une volonté d’exhaustivité dans le domaine de compétence régionale » du musée : orfèvrerie strasbourgeoise, céramique et mobilier d’Alsace…55, et pour ce faire concède même la vente de quelques 350 œuvres, parmi lesquelles un nombre important (68, soit près de 20 %) de pièces « islamiques »56. Dans l’introduction du catalogue de vente, il explique que les objets mis en vente sont soit des « doublons », soit des « objets inadaptés pour servir les missions nouvellement définies du musée57. » Parmi les « doublons » figurent vraisemblablement quatre « lampes maures », probablement des lampes de mosquées similaires à celle décrite ci-dessus (n° 1712 a et b, n° 1713 a et b), vendues chacune pour 50 marks. Qu’il s’agisse d’œuvres mamloukes ou plus probablement d’imitations du xixe siècle, il est très peu probable que ces lampes aient été identiques : la notion de « doublon » est donc toute relative. Un autre « doublon » est probablement un tapis indien de grandes dimensions (550/470 cm) vendu pour 300 marks (n° 2002). Mais la majorité des pièces correspondent plutôt à la deuxième catégorie, parce qu’elles ne semblent pas avoir d’équivalents dans les collections actuelles du musée. Il s’agit de plusieurs pièces de mobilier et de céramiques « maures »58, d’œuvres en céramique ou en « bronze » indiennes59, ainsi qu’un encensoir et un fusil persans60.

Il est intéressant de noter qu’à peu près au même moment où Polaczek vend de nombreuses œuvres orientales, « maures », persanes, indiennes, mais aussi chinoises, japonaises ou encore malaises, Julius Euting (1839-1913), le directeur de la Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek (actuelle Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg) de 1900 à 1909, entreprend, lui, des acquisitions tout à fait ambitieuses dans ce domaine, comme la collection du Comte Arthur de Gobineau achetée en 1903 pour 20 000 marks61. De même, et aussi surprenant que cela puisse paraître, Euting joue probablement un rôle dans l’acquisition de la façade du château umayyade de Mshatta (viiie siècle) qui est aujourd’hui encore l’un des fleurons du Pergamonmuseum de Berlin62. Ces choix différents reflètent probablement les enjeux divergents d’une collection muséale et d’une collection de bibliothèque universitaire, et nous pouvons aussi remarquer que les fonds orientaux de ces deux institutions ne connaissent pas le même destin par la suite.

Malgré le tournant pris par Polaczek, toutes les œuvres islamiques du Hohenlohe-Museum ne sont cependant pas vendues, et d’autres sont même acquises, par exemple un tapis persan en 1910, avant que les achats dans ce domaine ne s’interrompent totalement à la veille de la première guerre mondiale, en 1913. Ainsi, le seul achat que nous ayons pu identifier pour l’instant après cette date, dans la ville redevenue française, est un « tapis d’Orient acquis le 21.VI.38 pour le maire ».

« L’universel » dans un musée entre vocation nationale et régionale ?

Comme mentionné ci-dessus, Ernst Polaczek affirme :

Il n’y a guère de domaine de la vie publique en Alsace dont la conception et le développement entre 1870 et 1918 n’aient été influencés par la politique. La conservation des œuvres d’art et des monuments était aussi politique63.

De même, écrivant à propos du même contexte (la rivalité entre Gaston Migeon et son homologue allemand Friedrich Sarre (1865-1945) au début du xxe siècle), Eva-Maria Troelenberg remarque :

Exposer l’art extra-européen apparaît indubitablement aussi, de manière plurielle, comme un acte politique64.

La question non seulement des choix d’acquisition d’August Schricker et de ses successeurs, mais aussi de leur réception par les commentateurs alsaciens et français se pose aussi bien du point de vue des ambitions coloniales allemandes en « Orient »65 et en Alsace, que des débouchés régionaux66. Il s’agit de l’un des axes de recherche future de ce projet, qui doit être étudié en particulier à travers la presse locale et française spécialisée, et en comparaison avec les réactions à la reconstitution du MBAS par Bode à partir de 1889 qui sont, elles, mieux connues.

Dans le cas du MBAS, les débats portent essentiellement sur les liens entre l’histoire de l’art comprise dans le sens de la recherche scientifique sur « les grandes écoles d’art » (essentiellement peinture et sculpture européennes)67, et les missions des musées de province, y compris donc à Strasbourg. La pratique allemande ne séparait pas recherche et musée, comme en témoigne le fait que c’étaient souvent des universitaires et/ou chercheurs qui dirigeaient les musées (August Schricker ; Auguste Adolphe Seyboth (1848-1907) ; Georg Dehio (1850-1932) ; Ernst Polaczek…), mais aussi les politiques d’acquisition de ces musées. Ainsi, les choix de Bode pour le MBAS s’inscrivent dans une triple perspective : de recherche « encyclopédique » (« offrir un aperçu de l’évolution de la peinture… »), d’ancrage régional (« donner une importance particulière aux écoles allemandes anciennes, notamment souabe et rhénane »), le tout adapté au grand public (des « tableaux […] agréables à voir et compréhensibles par tous68 »). Ces choix suscitent en France un certain enthousiasme, mais aussi beaucoup de critiques. On reproche en particulier à Bode de « considérer le musée comme une annexe de la chaire […] d’histoire de l’art », et de créer à Strasbourg « un petit Berlin ou un petit Munich », « inutile », parce qu’il ne répond pas suffisamment à l’attente du public de la ville et de la région de trouver au musée un « refuge », des « souvenirs » et des sources d’inspiration pour l’art futur69.

Dans une perspective où le passé informe et inspire le présent et l’avenir, les choix « encyclopédiques » sont perçus comme une forme de négation de l’histoire et de la valeur de l’art régional, et, au contraire, d’expression du pouvoir de confiscation du présent et de l’avenir par l’occupant. Les associations régionales, en particulier la Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace et la Société des amis des arts de Strasbourg s’engagent d’ailleurs dans une sorte de politique patrimoniale de résistance, en privilégiant l’art régional d’un côté et l’art français, notamment moderne, par exemple impressionniste, de l’autre. Les musées et leurs collections représentent donc un enjeu identitaire central, et la politique ambitieuse, aussi bien en termes de propos scientifique que de qualité des acquisitions n’est pas nécessairement comprise comme une chance de pouvoir jouer un rôle sur le plan scientifique et institutionnel, mais comme une menace pour l’identité régionale et locale. Écrivant au lendemain du retour de l’Alsace-Lorraine à la France, en avril 1919, Émile Schneider (1873-1947), directeur par intérim de l’École des arts décoratifs (1918-1920), remarque :

La modernité était condamnée au nom de la lutte contre la germanisation et on se coupait de la scène internationale. La primauté devait être donnée au local70.

Les recherches futures devraient permettre de comprendre les réactions suscitées par le Hohenlohe-Museum et ses collections extra-européennes, y compris islamiques, de manière plus précise. En attendant, force est de constater que malgré des analyses telles celles d’Émile Schneider dès 1919, il n’y aura pas de changement de cap. En effet, après le retour de l’Alsace-Lorraine à la France, le choix opéré est celui de la rupture avec la tradition non seulement technique et didactique, mais aussi universaliste des musées d’arts décoratifs et du musée Hohenlohe. Sous l’autorité de Hans Haug (1890-1965) qui commence sa carrière muséale comme vacataire sous Polaczek en 1907 avant de devenir assistant en 1918, puis conservateur et enfin directeur des Musées de Strasbourg (1919-1963), le MADS, installé au palais Rohan, est transformé en musée du xviiie siècle strasbourgeois, tandis qu’à l’emplacement du musée international qu’il était est fondé le Musée Historique, principalement consacré au passé français de la région de 1681 à 1870 et pendant la Première Guerre mondiale. De plus, les objets indésirables sont mis en caisse, puis transférés aux réserves du Musée de l’Œuvre Notre-Dame. La réorganisation des collections à l’échelle de la ville a donc pour résultat la dispersion des fonds du Hohenlohe-Museum71. Les collections d’arts de l’Islam du MADS continuent cependant de s’enrichir de manière occasionnelle grâce à quelques dons faits, pour l’essentiel, du vivant de Haug, comme une petite collection de « miniatures », en particulier persanes et indiennes, aujourd’hui au Cabinet des estampes et des dessins.

Conclusion

Cette contribution avait pour but de présenter une collection totalement méconnue : la collection d’arts de l’Islam du MADS, ainsi que les questions qu’elle pose et les pistes de réflexion et de recherche qu’elle ouvre. En quoi cette collection consiste-t-elle ? Comment a-t-elle été constituée, par qui et pourquoi ? Et comment a-t-elle été présentée et perçue ? Le travail d’identification, par le croisement des œuvres conservées, des inventaires et des documents d’archives est en cours, mais les premières recherches ouvrent des perspectives très intéressantes sur les significations données à ce fonds, qui semblent imprégnées de politique. Les rivalités autour de « l’Orient » sont en effet doublées de celles autour du territoire de l’Alsace-Lorraine, ce qui fait que cette collection représente un enjeu très spécifique. S’agit-il d’une collection de musée d’art décoratif classique à la fin du xixe siècle ou d’un instrument de colonialisme symbolique ? Ce fonds met aussi en exergue la valeur symbolique différente attachée à une collection muséale ou à un fonds de bibliothèque ou d’université. Les collections d’arts de l’Islam du MADS ne sont en effet pas les seules collections patrimoniales islamiques de Strasbourg. D’autres sont conservées, par exemple à la BNUS ou au Département d’études turques de l’Université de Strasbourg. La dynamique des rapports entre ces fonds mérite aussi d’être étudiée dans le contexte des questionnements identitaires particuliers à la ville de Strasbourg.