« Le grand drame historique de l’Afrique a moins été sa mise en contact trop tardive avec le reste du monde, que la manière dont ce contact a été opéré »1 déclarait en 1950 l’écrivain et essayiste engagé Aimé Césaire. Plus de cinquante ans plus tard, en 2007, le Président Nicolas Sarkozy offre à ce discours une réponse empreinte de mépris. « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée de progrès »2 a-t-il proclamé devant un parterre de Sénégalais divisés. Cristallisé depuis quatre cents ans dans les discours, ce dualisme de la pensée raciale qui oppose d’un côté l’Homme « blanc », incarnation de la divinité associée à la perfection d’Apollon, et l’Homme « noir », l’infra-homme arriéré, la bête, persiste encore de nos jours. Afin de mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là ?, il convient dans un premier temps de définir le concept de « race » au prisme des mécanismes du colonialisme.

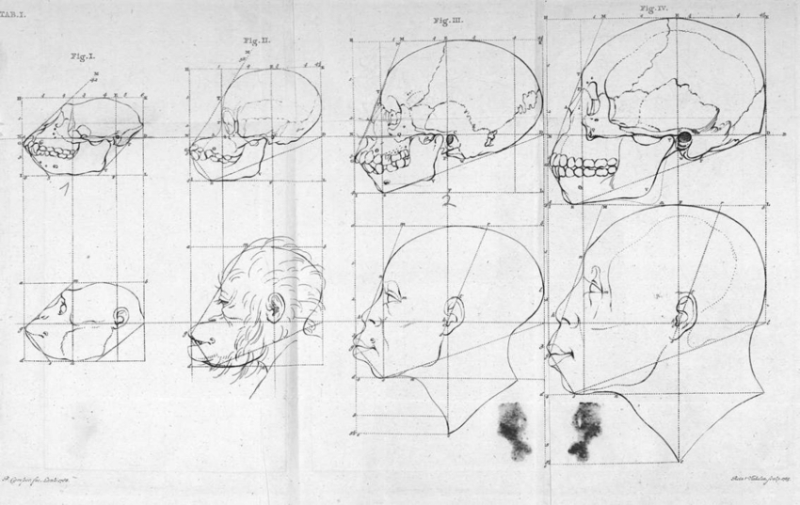

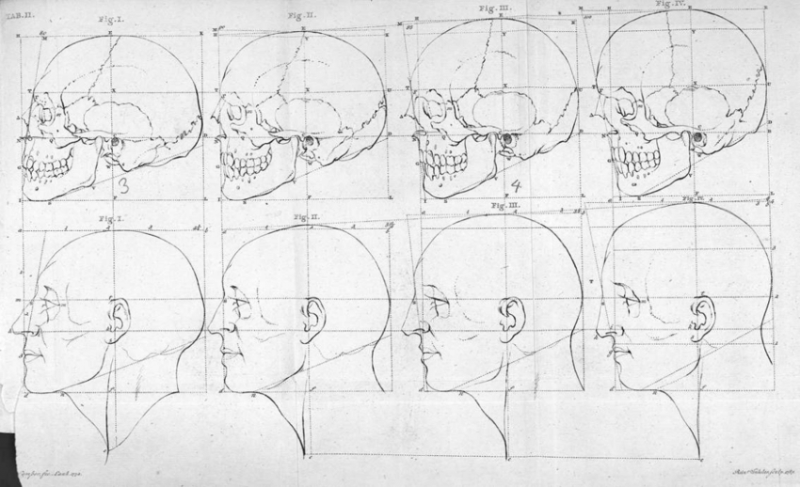

C’est au xviiie siècle que cette notion, au sens scientifique du terme3, surgit, provoquant un tournant dans les théories de l’espèce humaine. Dans une sorte de folie classificatoire, des naturalistes tels que George-Louis Leclerc de Buffon en France, Carl von Linné en Allemagne ou Charles Darwin en Angleterre, vont hiérarchiser les êtres vivants, à commencer par les espèces animales et végétales. En ce siècle de nombreuses découvertes scientifiques, plusieurs champs d’études émergent, de l’anthropologie physique4 à la craniotomie5. Au xixe, sous l’impulsion de ces nouvelles sciences dites humaines et sociales et dans une volonté de servir l’entreprise coloniale, l’idée de la « race », jusque-là utilisée pour cataloguer les animaux et végétaux, outrepasse sa définition originelle pour désormais être appliquée à l’humanité. À cette époque, nombre de scientifiques se mettent à classifier puis hiérarchiser les êtres humains d’après leurs caractéristiques physiques ou biologiques. Les hommes et femmes à la peau « noire », du simple préalable de leur épiderme, sont étudiés sous toutes les coutures. Forme du crâne, du nez, de la bouche, musculature, taille des organes génitaux – autant masculins que féminins –, tous ces critères permettent à ces scientifiques d’argumenter une soi-disant infériorité des peuples « noirs ».

Petrus Camper, « La ligne faciale du singe à queue, de l’orang-outang, du nègre et du kalmouk », Dissertation physique sur les différences que présentent les traits du visage, Utrecht, 1791.

Petrus Camper, « La ligne faciale du type européen et de l’Apollon », Dissertation physique sur les différences que présentent les traits du visage, Utrecht, 1791.

Initiée par Arthur de Gobineau dans son Essai sur l’inégalité des races humaines (1853), cette toute nouvelle taxinomie systémique des êtres humains, politisée idéologiquement par la machine coloniale, accorde au colon toute la légitimité nécessaire pour asservir les populations venues du continent africain. Partialisées et instrumentalisées, les données récoltées participent à la construction d’une figure du « noir » « dans toute sa barbarie et son absence de discipline »6. Sur ces individus se cristallise tout un champ lexical de la zoologie et de la bestialité. Bien loin du « progrès » qui semble valoir de critère d’humanisation en Occident, la quotidienneté en harmonie avec la nature de ces « Autres » subalternes descendants de Cham7 vient appuyer le propos des détendeurs du savoir et d’un certain monopole de la vérité.

En 1977, Edward Saïd publie L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Né à Jérusalem, il grandit au Caire avant de partir faire ses études à New-York. C’est avec cette double identité orientale-occidentale qu’il se construit. Pionnier des études postcoloniales, sa thèse tente de démontrer que l’Orient est une construction stéréotypée de l’Occident, qui souhaite servir ses propres besoins. Dans la lignée des idées énoncées par Frantz Fanon8 dans Peau noire, masques blancs (1952) et Les Damnés de la Terre (1961), Edward Saïd argumente dans son ouvrage, qui fait encore figure de référence aujourd’hui, qu’aucun échange n’existe véritablement entre ces deux régions du monde, mais que l’une est dominée par l’autre. En s’appuyant notamment sur la notion de « discours » telle qu’elle fut définie par Michel Foucault, il affirme que l’orientalisme s’est construit sur un système épistémologique. Afin de répondre aux nécessités du colonialisme, l’Occident a fabriqué, par une science du savoir totalement subjective, un grand nombre de fausses représentations de « Soi » et de l’« Autre ». Au « civilisé » vient s’opposer l’« arriéré ». Élevée au rang de vérité universelle, la science préconise que la domination des uns est une nécessité pour « domestiquer » les « Autres ». Le colonialisme, sous cet angle, n’est plus seulement une violence physique mais également intellectuelle puisqu’il participe à la fois à asservir les corps et à endoctriner les masses en justifiant le bien fondé de cet asservissement corporel. Véritable invitation à une décolonisation des esprits, la théorie d’Edward Saïd propose une critique d’un certain eurocentrisme et d’une hégémonie occidentale. Il appelle ces mêmes masses endoctrinées à se dégager du carcan des discours scientifiques qui se veulent vérités immuables. À la lumière de ces éclairages historiques, cet article s’attachera, dans la mouvance des idées posées par Edward Saïd puis d’autres après lui9 et au prisme d’une danse urbaine convoquant tout un imaginaire de la violence et de la rage, à déconstruire le regard que l’on porte sur des identités dites minoritaires et évoluant à la marge.

Visibiliser l’invisibilisé

3 mars 1991, Los Angeles, Californie. Sur le bord d’une route, un jeune africain-américain de vingt-six ans est violenté à coups de Taser et de matraques par des policiers municipaux « blancs » suite à un excès de vitesse. Cet homme, c’est Rodney King. Non loin de là, George Holliday, un plombier passionné de vidéo – pratique encore peu répandue à l’époque –, filme la scène depuis la fenêtre de son appartement, caméscope à la main. Sur les images, l’homme gît inconscient au sol, le crâne fracturé, le visage entaillé, la cheville brisée. Ces images qui semblent s’apparenter à « une archive du temps présent de la domination »10 font le tour du monde. La virulence des réactions ne se fait pas attendre : justice doit être faite. Un an après le drame, en avril 1992, débute le procès des quatre policiers impliqués et inculpés d’« usage excessif de la force ». C’est devant un jury composé de dix américains « blancs », un asiatique et un latino-américain que la victime se tient, la Défense ayant récusé tous les africains-américains. Malgré ce document factuel, cette vidéo, ce même film qui pourtant avait indigné le monde entier, les avocats des forces de l’ordre vont invoquer la « légitime défense ». Les quatre accusés seront finalement disculpés. Ainsi, Rodney King, la victime, ce « colosse sous l’emprise d’une drogue », sera-t-il ensauvagé par les policiers coupables. Indéniablement, cet événement et le renversement de la culpabilité lors du procès attestent de l’encodage ancestral de la pensée raciale dans l’imaginaire collectif de l’époque. « Le colonisé est toujours présumé coupable »11 écrivait Fanon. Et plusieurs siècles plus tard, c’est l’africain-américain qui cette fois-ci est « toujours présumé coupable ». Une forme d’aliénation inconsciente qui persiste de nos jours au travers de cette « figure politiquement ambiguë et juridiquement marginale de l’individu qui peut être tué en toute impunité, et de sa réduction au statut infrahumain […] qui justifie sa mort »12.

Au lendemain des émeutes de 1992, Thomas Johnson alias Tommy le Clown, un africain-américain de vingt-trois ans, condamné pour trafic de drogue, sort tout juste de prison. Voyant les conséquences de la violence des émeutes – destructions des habitations, meurtres, renforcement de la pauvreté et de la stigmatisation – sur les jeunes des banlieues, il décide de trouver une autre issue que la criminalité. Optimiste par nature, il lui vient à l’idée de se déguiser en clown pour divertir par la danse les enfants du « ghetto » lors de fêtes d’anniversaire. Aspirant à un monde meilleur, il souhaite, dans une forme d’autodétermination, offrir à ces jeunes une autre réponse possible que la violence des gangs. C’est la naissance du Clowning, danse plus joyeuse et ludique que ne le sera sa descendante, le Krump. Devenus adultes, ces enfants que Tommy le Clown divertissait se distancient petit à petit du mouvement et développent, au tournant des années 2000, le Krump. Ainsi naît cette pratique artistique mêlant militantisme et un besoin irrémédiable de catharsis.

Dix ans plus tard, en 2002, dans les coulisses du tournage d’un clip de la chanteuse Christina Aguillera, David LaChapelle rencontre Tommy le Clown et ses confrères et consoeurs krumper·euse·s. Frappé par l’énergie foudroyante et la viscéralité des gestes des danseuses et danseurs, le réalisateur américain se passionne très vite pour cette pratique urbaine. À la frontière entre l’amour d’une communauté à la marge et la rage d’un fatalisme social, son documentaire Rize, réalisé en 2005, retrace les prémices du Clowning et du Krump. La qualité narrative du film trouve sa source dans la démarche empirique adoptée par le réalisateur qui part à la rencontre de ces individus. En s’immergeant au cœur du Watts, David LaChapelle franchit une ligne de démarcation spatiale entre des communautés qui s’inscrivent dans une « logique d’exclusion réciproque »13 héritée d’un passé colonial. Le racisme structurel aux États-Unis qui s’illustre par un ségrégationnisme pourtant illégal mais en réalité encore enraciné spatialement et intellectuellement, l’omniprésence des gangs meurtriers, toutes ces violences ont participé et contribuent encore à l’édification d’un stigmate social excluant de fait ces individus. À l’image, nous découvrons une jeunesse de « laissés-pour-compte », doublement opprimée et persécutée en raison de sa couleur de peau et de son lieu d’existence, le « ghetto ».

Aujourd’hui, l’imaginaire collectif est encore imprégné d’une représentation négative de ces espaces périphériques : théâtre des pires violences, délinquance, insécurité, économie parallèle, etc. Abandonnée des institutions étatiques, chaque parcelle de ces territoires vivants en autarcie a été infiltrée par les gangs, propageant dans un même temps un climat de terreur. Habiter dans le « ghetto », c’est vivre avec l’angoisse quotidienne d’être abattu en passant le seuil de sa porte, mais aussi, subir inlassablement le stigmate social. Quand les scientifiques du xixe commencent à classifier et hiérarchiser les êtres humains pour servir l’entreprise coloniale, ils construisent une nouvelle forme de corporéité humaine où les critères physiques et biologiques font le destin de ces âmes qui habitent ces corps. Ces individus deviennent « sans prise contre cette “nature” qui [les] révèle »14. « La différence est muée en stigmate »15 et, à l’ère de l’individualisme, nous oublions « l’absurdité qu’il y a à nommer les corps à la manière d’un fétiche, c’est-à-dire en omettant l’individu qu’il incarne »16. C’est ainsi que le passé colonial a conduit le monde dans un dualisme détachant les corps des esprits.

Beaucoup de gens pensent qu’on est juste des bandes de voyous, des mecs du ghetto, des sauvages, des casseurs. Mais non, on est juste des opprimés17

En 1877 dans le sud des États-Unis, là où le Krump jaillira un siècle plus tard, la ségrégation raciale des africains-américains prend le pas sur l’esclavagisme abolis douze ans plus tôt. Avec les lois Jim Crow promulguées dans les États sudistes confédérés, la division spatiale entre « blancs » et « noirs » est légalisée. Dans les lieux accueillant un public « blanc », on interdit l’entrée aux africains-américains : écoles, hôpitaux, transports, restaurants, cafés, théâtres, toilettes, etc. Ces espaces deviennent le berceau de la division épidermique, et à deux siècles d’esclavagisme, succédera un siècle de domination et de contrôle des corps « Autres ». En périphérie des grandes villes, dans des quartiers isolés construits sur la base du modèle des « ghettos » juifs au xvie siècle en Italie, on regroupe les communautés africaines-américaines afin surtout de les exclure et les invisibiliser. C’est seulement au cours des années 1960 et sous l’impulsion des mouvements des droits civiques, notamment portés par le pasteur Martin Luther King et le prêcheur Malcolm X, que plusieurs lois fédérales sont adoptées pour mettre fin à la légalisation de la ségrégation raciale états-unienne. L’Homme « noir » devient (légalement seulement) l’égal de l’Homme « blanc ». Dans les faits et malgré la mise à mort légale de cette séparation spatiale et raciale, les « ghettos noirs » se sont enracinés sur le sol américain, le racisme anti-« noirs » ayant infiltré toutes les couches de la société.

Au fil des années, dans ces lieux, un champ lexical dépréciatif s’est construit pour définir les êtres qui habitent ces ruelles en décrépitude : voyou, délinquant, dealer, voleur, drogué… Le cinéma et la littérature ont participé à la propagation de ces stéréotypes discriminatoires. Trop longtemps, les acteurs ou actrices « noir·e·s » furent cantonnés aux mêmes rôles : voyous pour les hommes, prostituées pour les femmes, domestiques pour les deux genres. En cela, l’assignation identitaire née du stigmate social joue un rôle déterminant dans la persistance des idées reçues essentiellement négatives associées à ces identités. De l’extérieur, l’africain-américain est réduit, comme quatre-cents ans auparavant, à un statut de bête. Sur les habitants du « ghetto » se fixe, dans le regard du centre, les caractéristiques et imaginaires du danger, de la criminalité, de l’insécurité. En tombant irrémédiablement dans cette spirale de la violence, les gangs contribuent de l’intérieur au renforcement de ces mêmes stigmates. Au milieu, une jeunesse en proie à la paix souffre. La danse devient alors une issue pacifique, un moyen alternatif de libération émotionnelle collective et individuelle. Brutale dans le geste, agressive dans l’énergie, le Krump c’est danser violemment plutôt qu’être violent physiquement. Certains miment des scènes de violences policières, d’autres évacuent la rage du fatalisme qui les hantent, l’exclusion qui gouverne leur existence, l’injustice qu’ils subissent quotidiennement. Pour eux, la danse devient l’unique moyen de survivre, la seule issue pour se libérer individuellement et collectivement de ces émotions négatives enragées. Le Krump alors apparaît autant comme une pratique de l’« exorcisme »18 que comme une forme de militantisme politique contre les inégalités.

Popularisé à travers le monde par le documentaire de David LaChapelle, le Krump a su trouver en France un autre public pour l’accueillir. Car cette « logique de l’exclusion réciproque » dont parlait Frantz Fanon n’est pas l’exclusivité des États-Unis. Même si jamais la France n’a institutionnalisé ouvertement une forme de ségrégation raciale, les débats actuels sur la violence dans les cités tant prisés par les médias amoureux du sensationnalisme, rendent majoritairement coupables les personnes racisées. Aujourd’hui, se félicitant de condamner un certain islamo-gauchisme, on omet, par le biais d’une logique du déni, de prendre en considération la complexité des événements de l’Histoire et leur impact sur les personnes non « blanches ».

Dans l’Hexagone, la banlieue, au sens contemporain du terme19, apparaît avec la reconstruction qui fait suite à la Seconde Guerre Mondiale. Pour faire face au manque considérable de logements suscité par l’explosion démographique liée au baby-boom et l’immigration, l’État français se lance dans la construction des grands ensembles HLM. À la vitesse de la lumière, les territoires situés en périphérie des villes voient pousser sur le sol des barres d’immeubles et tours gargantuesques bon marché. Aujourd’hui, et ce depuis une quarantaine d’années, ces banlieues françaises devenues populaires, désormais régulièrement renommées « citées », inspirent craintes et peurs. Le rôle des médias dans cette péjoration de la banlieue est indiscutable. Le terme de « banlieue » lui-même est connoté négativement alors que l’entièreté de ces territoires ne sont pas des quartiers dits « sensibles ». Faussement réputés pour abriter des populations essentiellement étrangères et notamment maghrébines20, ces espaces subissent régulièrement dans le débat public l’amalgame entre le « problème des banlieues » et le « problème de l’immigration », plus encore depuis la montée en puissance en Occident des attaques terroristes. Au fil du temps, la « guerre contre le terrorisme » a contribué à construire une « figure démoniaque du musulman »21. C’est ainsi que l’insécurité en périphérie fut et est encore la faute de l’« Autre ». Dans une démarche d’homogénéisation, le « jeune de la banlieue/de la cité » comme on s’acharne à le nommer devient le problème. Mais trop souvent cependant, on oublie qu’il a des problèmes : pauvreté, chômage et inégalités d’accès à l’emploi, racisme… Cette manière d’homogénéiser ces jeunesses à la marge renforce objectivement la stigmatisation raciale.

Alors, quand, dans Rize, David La Chapelle franchit le seuil du Watts, il donne la parole à ces « invisibilisés » et ouvre la voie vers une meilleure compréhension de ces communautés qui, dans le monde occidental, subissent le rejet et l’exclusion. De minute en minute, on assiste à une forme de réhabilitation sociale des habitants du « ghetto ». La parole des danseuses et danseurs saisie dans l’image, mène le spectateur vers un ensemble de réflexions qui le conduit à s’interroger sur le regard aliéné qu’il peut porter sur l’« Autre », l’« Homme noir du ghetto ». Cette démarche s’inscrit dans la lignée des études postcoloniales et culturelles, invitant les masses à déconstruire les discours hérités des mécanismes d’asservissement de la colonisation et propagés dans les débats publics, la culture populaire et plus récemment dans les médias.

Déverser la rage

Nombreuses sont les danses urbaines, et notamment dans la branche Hip-Hop, nées en réactions à des violences. À la marge toujours, ces pratiques artistiques émergent au sein de communautés ébranlées par les inégalités sociales, les discriminations à caractère racial et/ou sexuel où l’effervescence de la vie urbaine vient embraser la flamme qui agite déjà ces êtres tourmentés par la mémoire d’une communauté depuis longtemps violentée. Breaking, Clowning, Krump, Voguing… Toutes ces danses sont l’expression d’un besoin irrémédiable de s’affirmer « soi », pacifiquement, au cœur de sa communauté, et sous le regard tantôt bienveillant, tantôt hostile, de l’« Autre », comme une main tendue vers un monde meilleur.

Comme ses consœurs, le Krump est donc né de la blessure. Qu’elle soit physique ou psychique, la blessure, toujours, est traumatique. Colonisation, déportations, discriminations, esclavagisme, destructions de cultures ancestrales, tortures, démembrements et amputations, lapidations, ségrégation raciale, ghettoïsation, marginalisation, pas une peine ne fut épargnée à l’« Homme noir » du simple fait de sa couleur de peau. En ce sens, le Krump s’impose comme le résultat du spectacle quotidien des violences d’un racisme ancestral. Imprégnés de la brutalité de l’asservissement, les gestes féroces qui émergent des corps en danse se font symbole lorsqu’ils s’inscrivent dans l’histoire des peuples « noirs » autant qu’ils expriment une rage accumulée mais dissimulée depuis la colonisation.

Descendants des esclaves dispersés à travers le monde pendant la période coloniale, ces êtres dansants sont une souche de la diaspora africaine contemporaine. Ils portent en eux la mémoire de l’un des plus tragiques crimes contre l’humanité : la colonisation. Pour le sociologue anglais Paul Gilroy – un ancien étudiant du centre de Birmingham22 :

La diaspora est une formation créée par l’expulsion et par la violence. Parler de diaspora requiert un exercice mental consistant à comprendre que l’on peut exister dans plusieurs lieux à la fois. Que le lieu d’existence, de séjour peut être différent du lieu d’origine. Et que la généalogie et la géographie sont à appréhender dans leurs tensions.23

Divisés intérieurement par cette double identité qui leur a été imposée de force, entre deux cultures, une première lointaine venue du continent africain et une seconde occidentale plus récente, les identités diasporiques sont aussi l’union de ces deux mondes que tout semble parfois opposer. Cette expérience de la tension « redéfinit les critères identificatoires et rompt les liens entre terre natale et identité »24. Pas purement africains, ni américains ou européens, ils ne trouvent leur place nulle part puisque nulle part on consent à leur en offrir une. Alors, pour contrer ce rejet incessant, les danseurs se sont construit leurs propres communautés, les fams25. Hybrides, métissés, transculturels ces êtres incarnent le syncrétisme et se débattent pour vivre avec ce trouble identitaire qui les habite.

Alors, pour « survivre dans [cette] jungle civilisée »26, l’art parfois se présente comme une issue possible. Comme ce fut également le cas du jazz27, le Krump est une danse urbaine qui témoigne de ce même métissage culturel, entre Orient et Occident. Cette histoire à double entrée, ces jeunes africains-américains en ont fait une forme de résistance contre les injustices autant qu’une arme cathartique. De surcroît, il ne faut jamais oublier que ces cultures hybrides sont à penser et à analyser en lien étroit avec les phénomènes de domination, de pouvoir et de violence dont elles sont le résultat. Elles ne sont pas « le don vide de la périphérie au centre. [Elles sont] le produit de la logique disjonctive que la colonisation, l’esclavage et la modernité ont introduites dans le monde »28. Et c’est par et dans les gestes dansés, mais aussi dans l’énergie et les différents rituels instaurés, que cette grande histoire de la violence raciale prend forme.

À la lisière entre la danse et le combat, le Krump est au premier abord troublant, inquiétant même. Les corps se poussent, se frappent, les uns se jettent au sol tandis que les autres escaladent toutes surfaces imaginables. Sachant brillamment capturer l’acte chorégraphique, David LaChapelle enregistre ces déchaînements de mouvements. Rize a marqué un tournant dans la destinée du Krump. Alors que le film relate les premières années d’une danse qui se cherche encore, aujourd’hui, tout un alphabet de gestes aussi minutieux que symboliques s’est instauré. La variété des mouvements construit un ensemble d’imaginaires et c’est au cœur de l’héritage culturel des danseurs que les gestes trouvent leur source : danse africaine, danses-combats, transes de possession, gestualité de la coercition, etc. Certains gestes s’ancrent dans le sol comme pour s’imprégner du caractère fulminant de la nature, d’autres s’élèvent vers les cieux, invoquant les esprits. La surcharge émotionnelle est aussi largement traduite dans la vigueur de l’expressivité faciale. De même, les mouvements de poitrine, très présents, suggèrent la suffocation et le besoin inévitable de se déverser. Frapper violemment le sol avec son pied (le stomp), balancer avec intensité ses bras dans différentes directions (l’arm swings, le jabs, le grab), jeter abruptement la poitrine en avant (le chest pop), tous s’exécutent à travers une énergie de la brutalité, de la viscéralité. Le positionnement des doigts possède également une fonction de symbole indiscutable : point fermé comme pour frapper et faire signe au mouvement révolutionnaire des Black Panthers, doigts écartés comme pour hurler, index et pouce sorties comme pour tirer. Chaque posture suggère la narration. Les gestes, toujours, sont bruts, vifs et puissants, les corps crispés et distordus.

Affiche du film Rize de David LaChapelle.

Officine UBU, 2005, 96 minutes.

« Ce jeu violent n’est que le reflet de notre civilisation » avait déclaré Jean Rouch à propos de son documentaire ethnologique réalisé en 1955, Les Maîtres fous. Comme David LaChapelle le fera des dizaines d’années plus tard en franchissant le seuil du Watts, le réalisateur français s’est rendu à Accra, capitale du Ghana, pour y filmer caméra à l’épaule, d’« étranges » phénomènes ancestraux. En de nombreux points, la ressemblance est frappante lorsque l’on confronte les deux rituels dansés. Dans les images captées, nous découvrons de jeunes émigrés nigérians qui se heurtent à l’occidentalisation urbaine. Là-bas, la transe de possession apparaît comme la seule issue pour soigner les maux des corps et des esprits. Gestes saccadés, tremblements, convulsions, cris et hurlements s’enchevêtrent dans le brouhaha d’une danse ritualisée, théâtralisée. Dans de multiples sociétés d’Afrique « noire », pratiquer la transe est thérapeutique, cathartique. Comme dans le Hip-Hop, le cérémonial du battle débute toujours par un salut, une accolade. Puis, la performance peut commencer. Le/la premier·e krumper·euse amorce son improvisation au rythme des basses répétitives de la musique. Dans un temps imparti, il utilise ses émotions négatives pour enrichir la puissance de ses gestes. Les mouvements sont brutaux, le corps est lourd. Vient ensuite le tour de son adversaire. Dans l’éphémérité de l’instant présent, il répond à son concurrent par le geste dansé. C’est le talk and respond. Les mouvements s’inspirent des danses tribales de combat où l’on recherche à expulser les tensions musculaires, ici dues à une condition sociale difficile. Les bousculades et joutes verbales ne sont pas entendues comme une forme de violence mais à l’inverse comme un acte artistique aux ambitions libératrices. Simulant l’affrontement et le combat, cette pratique du défi souvent jugée négativement par le regard extérieur joue en réalité un rôle de canalisateur de la violence. La théâtralisation immuable de ce rituel s’inscrit dans le mimétisme du corps-à-corps et permet aux danseur·euse·s de juguler la rage qu’ils et elles portent en eux. Dans cette zone de combat délimitée par la communauté qui les entoure, ils pourront s’attaquer et se déverser symboliquement.

Le public qui assiste à la confrontation joue un rôle essentiel dans leur libération émotionnelle. En ronde, la communauté compose un chœur vocalement et physiquement présent. Les cris, les encouragements, les applaudissements ainsi que les attaques physiques mais pacifiques à l’encontre des participants au battle ont pour objectif d’amener les danseur·euse·s qui se confrontent au centre du cercle et à se dépasser. C’est la hype. À l’image du chœur du théâtre antique qui scandait déjà des airs mélodieux dans le but d’apostropher ou de mettre en garde le personnage central de la pièce contre les dangers qui le guette, la hype, dans le Krump, est primordiale. Elle ponctue de ses vocalises les mouvements et l’énergie des danseur·euse·s. Plus la communauté se montre vivante et réactive, plus les participants au battle vont exceller. Cette ronde rugissante va aussi, par ses acclamations, désigner le gagnant du duel.

Souvent, la méconnaissance de cette sociabilité juvénile ajoutée aux idées-reçues sur les jeunesses vivant dans les quartiers engendrent un étiquetage discriminant des danses urbaines de la part de ceux qui vivent hors des cités. Et, comme si continuer à vivre dans la division plutôt que dans la réunion était préférable, cette sociologie de l’ignorance volontaire à l’égard des danses urbaines a entouré cette culture d’un imaginaire de la violence et de la délinquance.

Alors, nous ne pouvons que constater l’impact du colonialisme sur nos vies, nos pensées, sur celles de ces « Autres » qui en subissent les pénalités. À l’heure des mouvements #MeToo ou Black Lives Matters qui encouragent les réflexions sur les questions de genre ou de « race », c’est dans la prise de parole et la dénonciation de ces discours parfois non conscientisés comme racistes que les mentalités pourront évoluer.