La frontière est aujourd’hui définie comme une ligne qui délimite des territoires et sépare des espaces de pouvoir. Elle est une invention de l’État territorial, du colonialisme et de l’impérialisme1. Au Moyen Âge, la frontière n’est pourtant pas conçue comme un processus qui sépare mais plutôt comme une limite, c’est-à-dire la fin d’un territoire, d’un empire ou d’un monde. Les sources médiévales occidentales sont abreuvées par les mots latins confinium, terminus, finis et limes laissant penser que les auteurs de l’époque percevaient la frontière plutôt comme la fin de quelque chose, matérialisée par un front militaire et un ensemble de bornes censées défendre et délimiter un espace impérial sacré destiné à s’agrandir2. Les auteurs de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge ont néanmoins délaissé l’habitude de préciser l’extension maximale des territoires impériaux pour privilégier des listes de peuples frontaliers comme le démontrent Patrick Gautier Dalché3 et Georges Tate4.

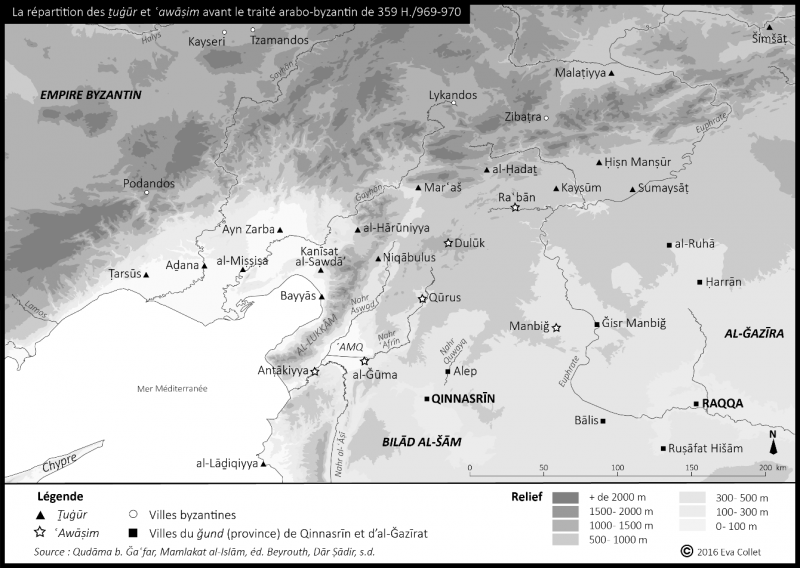

Du côté de l’Islam médiéval, la frontière est elle aussi conçue comme la fin d’un monde, étroitement liée à la construction de l’empire, comme si elle marquait une coupure brusque entre soi et les autres et permettait de construire idéalement une identité culturelle homogène. Constamment soumise à des mouvements de va-et-vient, entre un élan vers l’autre par les guerres, le commerce, les ambassades ou les voyages et un enfermement à l’intérieur pour maintenir l’autre dans l’au-delà de la frontière, la frontière médiévale en Islam est un signe de reconnaissance pour les voisins, voire une différence insurmontable. Du côté du vocabulaire, il n’existe pas de mot arabe unique pour définir la frontière médiévale. Le plus utilisé dans les sources est celui de ṯuġūr (sing. ṯaġr) tdésignant un passage, une ouverture et une ligne de places fortes destinées à surveiller les armées byzantines, protégées en Syrie du Nord par des ʿawāṣim (« protectrices »). On trouve plus rarement les termes de ḥadd (pl. ḥudūd), autrement dit le fil d’une lame ou une ligne de crête ; de taẖm, une marge et des confins, ou encore de ribāṭ, qualifiant l’activité de défendre un territoire menacé et parfois un ensemble fortifié tenu par des gardes volontaires.

La frontière médiévale entre Byzance et l’Islam en Syrie du Nord est un front mobile, semblable à celui que l’on pouvait trouver en al-Andalus face à l’Espagne chrétienne, relevant essentiellement de la politique et du hasard des raids militaires. La frontière recouvre alors l’ensemble du pays disputé, le territoire de la guerre (Dār al-Ḥarb). Néanmoins, face à ce besoin de protéger l’empire ou le califat, le Dār al-Islām (pays d’Islam) est également censé s’affranchir de toute frontière pour se répandre au-delà de la Mamlakat, c’est-à-dire l’ensemble des territoires sous domination islamique5. Cette situation contradictoire de la frontière est commune à l’Orient et à l’Occident médiéval. Les pouvoirs la concevaient comme un domaine de diffusion, une zone d’extension tout en cherchant à la stabiliser le plus possible. Pierre Toubert parle d’une « stabilité fonctionnelle » pour décrire les relations entre Byzance et l’Islam en Syrie du Nord garantie par une guerre ritualisée et saisonnière. À partir de ces conceptions, la cartographie médiévale est devenue une prise de possession symbolique de l’espace et le territoire6. Ce dernier est avant tout un produit social, l’objet d’une appropriation et le lieu du déploiement de stratégies de groupe. L’espace n’est pas qu’un simple support des phénomènes historiques mais un élément décisif dans l’organisation sociale. L’historien qui s’intéresse à la cartographie historique doit ainsi prendre garde de ne pas tomber dans le déterminisme géographique en insistant toujours sur le rôle des acteurs dans la transformation de leur espace qui diffère en fonction de leur angle de vue et de leur échelle d’action (locale, régionale, mondiale).

Aborder les frontières médiévales grâce à la cartographie nous permettra dans ce travail, d’une part, de mesurer l’importance de cet outil méthodologique pour mieux comprendre cet objet d’étude et, d’autre part, d’insister sur la dissociation spatiale des types de frontières (politique/territoriale, militaire, juridique, économique, etc.) qui ne se superposaient pas nécessairement aux mêmes endroits sur des territoires aussi complexes et souples que ceux du Moyen Âge. Nous aborderons ces questions à partir du territoire situé au nord du Bilād al-Šām, jouxtant la Syrie et la Turquie actuelles, qui opposa entre le ier/viie et le ve/xie siècle l’Empire byzantin et les califats islamiques omeyyades puis abbassides et fatimides7. Notre étude porte plus spécifiquement sur les ive/xe siècle et ve/xie siècles car ils sont décisifs dans la construction des frontières syro-byzantines à la veille des croisades et de l’arrivée des Seldjoukides en Orient. La reconquête byzantine de la Syrie du Nord dans les années 350/960 suivie de la création d’un émirat frontalier alépin hamdanide puis mirdasside autonome permet d’étudier de nombreux changements dans la manière de percevoir l’exercice du pouvoir sur les confins de l’Islam et de Byzance au sein de la reconfiguration des relations internationales de l’époque.

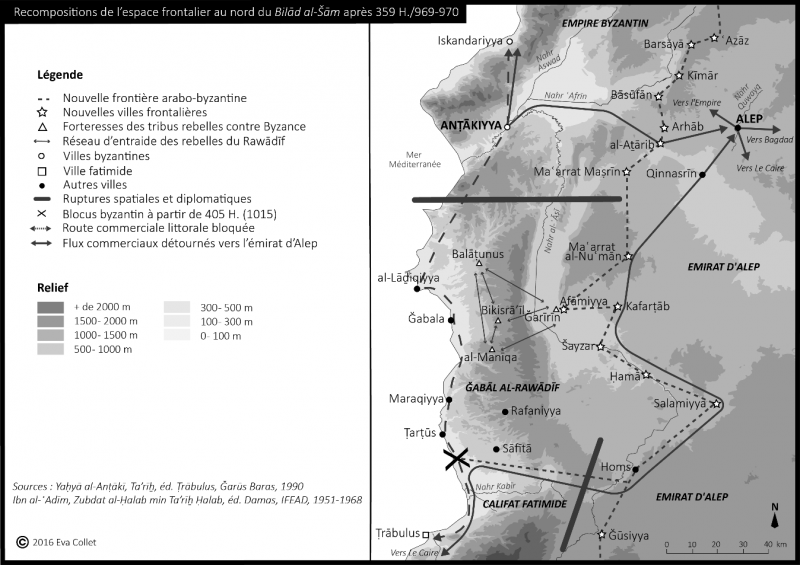

Pour cette étude, nous utiliserons principalement une source postérieure à la période étudiée, la chronique d’Alep d’Ibn al-ʿAdīm (587-660/1192-1262)8, dont l’intérêt est d’être la seule à retranscrire un traité de paix signé en 359/960-970 entre les émirs d’Alep et les Byzantins suite à la reconquête byzantine, que nous appellerons par commodité ici le « traité de Ṣafar». Ce dernier fournit des informations précieuses qui permettent de préciser les données transmises par les auteurs contemporains comme Yaḥyā al-Anṭākī (ve/xie siècle)9. À partir de ces deux chroniques, nous avons élaboré deux cartes placées en annexe qui nous permettent de rendre visibles l’évolution des dynamiques spatiales des confins de l’émirat d’Alep et du duché d’Antioche suite à la reconquête byzantine des années 350/960 comme nouveaux espaces de confrontation entre Byzantins, Fatimides et Abbassides.

Fig. 1. La répartition des ṯuġūr et ʿawāṣim avant le traité arabo-byzantin de 359 H./969-970 (E. Collet - 2016).

Fig. 2. Recompositions de l’espace frontalier au nord du Bilād al-Šām après 359 H./969-970 (E. Collet - 2016).

La cartographie, un support pour comprendre les frontières médiévales

Au premier abord, le temps constitue la matière première du travail de l’historien. Même si l’espace a été réévalué dans les travaux d’historiens depuis Ernest Lavisse et Fernand Braudel, il est bien souvent relégué au second plan et la carte fréquemment limitée à son rôle illustratif. Pourtant, son intérêt dépasse cette fonction comme le rappellent Hervé Le Bras et Emmanuel Todd : « La carte n’est pas pour nous un objet de curiosité, mais une façon de comprendre et de dénombrer10. » Elle doit avant tout servir à dessiner les structures et des formes d’organisation spatiales sous-jacentes ainsi que leurs évolutions dans le temps.

Cartographier, une démarche d’historien

L’espace revient en force en histoire, comme en témoigne, entre autres, un colloque organisé en 2002 à Clermont-Ferrand par Jean-Luc Fray et Céline Perol : L’historien en quête d’espaces : dimension spatiale et analyse historique11. Les actes publiés en 2004 font le point sur les possibilités offertes par le point de vue spatial dans une recherche historique. L’article de Marie Saudan12 est par-ticulièrement intéressant car il met justement en valeur les utilisations possibles d’une carte : (1) La carte peut être une source : elle nous offre la vision du monde qu’avaient les hommes au Moyen Âge. (2) Elle peut aussi être utilisée comme un outil de communication : les éditeurs de manuels scolaires privilégient beaucoup la carte en couleur dans un but illustratif, on insiste alors sur son esthétique plus que sur sa capacité explicative13. (3) Enfin, la carte peut devenir instrument de réflexion et d’analyse intégré dans la démarche de l’historien :

Elle est alors un moyen d’intégrer un fait dans sa dimension spatiale. Les historiens recourent peu à cette approche, malgré les appels répétés de quelques chercheurs, qui, depuis longtemps déjà, ont mis en avant l’utilité de la carte, comme outil de connaissance, de démonstration14.

La carte que fabrique l’historien à partir de ses sources permet donc à la fois de suggérer des hypothèses, de les valider ou de les invalider mais aussi d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Elle est donc avant tout un outil de réflexion préalable car elle permet de s’interroger sur les éléments à représenter pour sélectionner ceux qui seront les plus pertinents pour répondre à une hypothèse15. La carte est également un support pour approfondir la réflexion historique. Les sources ne permettent parfois pas de prendre conscience de l’évidence d’une organisation spatiale, notamment pour celles qui n’ont pas de vocation géographique (comme les dictionnaires biographiques arabes, ṭabaqāt). Les données cartographiées peuvent poser d’autres questions pour prolonger le raisonnement de l’historien. Un cas typique avec des sources anciennes est de savoir faire face aux lacunes et aux non-dits : que faire des zones où rien n’est dit par l’auteur de la source16 ? La carte met ainsi en avant un constat, c’est-à-dire ces lacunes, mais elle ne répond pas à la raison de ces absences, que l’historien doit approfondir en croisant d’autres sources17.

Marie Saudan rappelle également à juste titre que construire une carte nécessite non seulement une formation solide mais qu’elle n’est pas qu’un simple exercice de dessin et de design, elle nécessite une longue réflexion en amont :

Si cet outil est précieux, son maniement reste difficile. Il faut être très prudent, et modeste. Quelques remarques s’imposent, pour finir. L’outil cartographique, contrairement à des croyances largement répandues, ne permet pas de gagner du temps. En effet, le travail préparatoire est long, et nécessaire. De plus, la réalisation d’une carte, comme outil de réflexion ou comme outil de communication, nécessite de respecter les règles, très précises, du langage graphique, sous peine de voir les informations biaisées ou faussées. Il semble qu’une formation minimale en cartographie est un préalable indispensable ; elle évite de perdre un temps précieux et de se fourvoyer. Cela nécessite évidemment une ouverture de la formation des historiens, donc du cursus universitaire, en direction d’autres disciplines plus habituées au maniement de l’outil cartographique et en direction des spécialistes18.

Cette phase d’élaboration provoque des interrogations et des questions quant aux choix sémiologiques qui ne seraient pas apparues sans le recours à l’outil cartographique. L’auteur de la carte doit être en mesure d’expliquer et de justifier ses choix graphiques qui ne sont en rien purement esthétiques mais véhiculent tout une série de conceptions. Ainsi, Magali Coumert et Bruno Dumézil soulignent l’impact des choix sémiologiques dans les cartes servant à représenter les grandes migrations tardo-antiques vers l’Europe occidentale :

Le modèle explicatif des grandes migrations a été longtemps repris dans les ouvrages à destination du grand public. En 2009, Wikipédia s’en fait encore largement l’écho. L’illustration la plus caractéristique en est la carte des Grandes Invasions, où les peuples barbares sont représentés par des flèches convergeant des confins européens vers l’Empire romain. De telles représentations sont à refuser pour de nombreuses raisons. D’abord, l’usage des flèches pour des déplacements supposés pluriséculaires supprime toute chronologie comme toute attention aux sources. Sont ainsi mis sur le même plan, par exemple, le déplacement de l’armée d’Alaric après son sac de Rome en 410, bien attesté par les textes contemporains des événements, et un déplacement des Goths entre l’île de Scandie et la Scythie, que seul Jordanès évoque de façon très floue et qu’il situe plus de dix siècles avant son époque. En outre, une flèche suppose la stabilité du groupe en déplacement, qui est implicitement présenté comme distinct des groupes voisins durant les siècles de son errance19.

Où et comment représenter les frontières médiévales ?

Beaucoup de moyens existent pour représenter les frontières médiévales : une ligne nette entre deux espaces colorisés de manière homogène, une ligne en pointillé ou des zones intermédiaires rayées ou dégradées pour représenter des superpositions de souverainetés, etc. Il est donc important de ne pas prendre les choix sémiologiques comme des détails mais comme de vraies réflexions historiographiques pouvant aider à définir ce concept de frontière.

Le réflexe de représenter les frontières par une ligne vient d’une vision jacobine de l’espace qui fait référence à l’idéal de l’État-nation où les frontières juridiques et politiques coïncideraient avec les frontières territoriales : le pouvoir politique s’appliquerait ainsi de façon homogène sur tout le territoire jusqu’aux confins. De ce point de vue, la frontière n’est qu’une ligne qui entoure un territoire, elle serait ainsi nécessairement située sur ses bords ; ni à l’intérieur, ni à l’extérieur. Pendant très longtemps, ce paradigme a dominé dans les sciences humaines et sociales privilégiant par conséquent l’étude du territoire à celle de la frontière. Cet idéal ne vise à montrer la frontière que comme un contenant, une forme permettant de protéger les populations d’un territoire des agressions diverses extérieures et de bloquer – ou au moins contrôler – tous les passages.

Cette définition de la frontière comme enveloppe d’un territoire est appliquée aux marges de l’Islam notamment par Albert Hourani qui les définit comme le point de rencontre entre deux surfaces de souveraineté mais qui, contrairement aux États-nations modernes, était alors floue et indéfinie sur ses zones périphériques :

Avant l’âge moderne, les frontières n’étaient pas clairement et précisément délimitées [...] on devrait plutôt avoir une conception du pouvoir d’une dynastie se présentant sous la forme d’une présence irradiante partant des centres urbains avec une force qui tendrait à s’affaiblir avec la distance20.

Le marqueur de cette frontière ne pourrait donc se situer qu’à la jonction de ces deux aires, et ainsi aux confins de ces surfaces politiques, là où se chevauchent deux souverainetés. Selon R. W. Brauer21, la frontière médiévale serait ainsi l’endroit où la souveraineté serait quasiment nulle. Si l’on suit cette logique, il est tout naturel de chercher les marqueurs de la frontière sur les bords d’un territoire : à travers la présence de postes de douane, de bornes, de forteresses ou de murs de protection.

À rebours de ces réflexions, la frontière peut aussi être conçue en dehors du paradigme de l’État-nation et du modèle jacobin centre/périphérie. Elle serait alors non plus une ligne qui ferme et délimite de manière absolue un territoire uniforme mais un faisceau de lignes discontinues ou un point de franchissement de seuil. Il s’agirait alors plutôt d’un phénomène de rupture ponctuel et subjectif qui dépend du point de vue de celui qui la franchit et des conditions de franchissement. Les réflexions du politologue Didier Bigo sont à ce titre très éclairantes : « Mais que se passe-t-il si la frontière n’est pas l’enveloppe du territoire, si la définition elle-même est fausse22 ? » Dans ce cas, ce n’est plus la ligne mais le point qui serait pertinent pour la représenter sur une carte. En outre, ce point ne serait pas situé systématiquement en bordure d’un territoire politique mais pourrait aussi se franchir au sein même d’un espace, voire au-delà d’un territoire politique. R. W. Brauer et A. Hourani estiment que les frontières médiévales étaient floues et mal définies voire inexistantes uniquement parce qu’ils ne trouvent pas sur les bords des territoires politiques de l’Islam médiéval des marqueurs précis venant matérialiser le changement de souveraineté.

Or, cette absence de marqueurs sur les bords d’un territoire ne signifie pas forcément une absence de frontière car ces marqueurs peuvent être à chercher ailleurs, au sein même des territoires, par exemple dans les marchés où l’on payait les taxes commerciales dans des villes plus centrales possédant un marché. La présence des marqueurs frontaliers à d’autres endroits que ceux attendus selon la logique centre/périphérie ne signifie donc pas que les frontières médiévales étaient moins bien définies que les nôtres, mais qu’elles n’étaient pas perçues et vécues de la même manière dans les mentalités de l’époque. Le modèle centre/périphérie n’est pas à rejeter mais il est insuffisant. Il est sans doute pertinent pour comprendre les frontières politiques et la souveraineté, mais il n’est plus opérant dès lors que l’on se place du point de vue de la pratique et des normes sociales. La frontière ne peut se réduire uniquement à un discours idéologique sur le pouvoir, elle est aussi un vécu dans la pratique quotidienne qu’il s’agit de mieux saisir. Les sources juridiques nous donnent en cela un autre discours sur la frontière que celui des géographes et des chroniqueurs de l’Islam. Or, dans la pratique, les frontières économique et juridique se franchissent davantage dans des lieux particuliers au sein d’un territoire et au moment de se soumettre à des procédures juridiques (paiement des taxes commerciales, attribution du sauf-conduit, etc.) ; une réalité qui perdure jusqu’à aujourd’hui où ces formalités administratives se font essentiellement dans les aéroports (contrôle des papiers d’identité, octroi des visas, etc.). La frontière n’aurait alors de réalité que lorsque l’on sentirait réellement son franchissement. Elle n’est jamais une ligne continue séparant et démarquant des entités, sauf peut-être dans les imaginaires collectifs, mais plutôt un « point de passage, de transformation, de changement imperceptible d’états23 ».

Les marges médiévales syro-byzantines, une « frontière feuilletée »

Ces remarques conceptuelles nous mènent à aborder la frontière syro-byzantine médiévale de manière renouvelée pour la période suivant la reconquête byzantine des territoires au nord du Bilād al-Šām et d’al-Ǧazīra à la fin du ive/xe siècle. Les gouvernants de l’époque réinventèrent la manière d’administrer et de contrôler les confins, conçus non pas sous la forme d’une périphérie floue et indéfinie mais comme un espace de flux où les ruptures économique, politique et militaire ne se superposaient pas nécessairement. Aussi la frontière byzantine fut-elle progressivement projetée et externalisée au sein même de l’émirat d’Alep, dont les émirs furent incités à collaborer avec les empereurs byzantins pour maîtriser toute forme de rébellion sur les confins. Les frontières politique et économique furent quant à elles dissociées suite à l’imposition de nouvelles barrières commerciales entre l’émirat d’Alep et le reste des terres d’Islam. Le travail cartographique placé en annexe24 permet de mettre en valeur cette complexité des ruptures existant sur ces confins de l’Islam ainsi que l’évolution des dynamiques spatiales de l’émirat d’Alep et du duché d’Antioche au cours du ive-ve/xe-xie siècle.

Suite aux conquêtes arabes du ier/viie siècle, la frontière entre l’Islam et Byzance s’est stabilisée sur les monts Taurus au nord d’Alep et d’Antioche. Pendant les deux premiers siècles hégiriens, les califes omeyyades privilégièrent de grandes expéditions le long de la route allant vers Constantinople, tandis que les Byzantins se concentrèrent sur la zone centrale de la frontière syrienne, au niveau de Marʿaš et al-Ḥadaṯ25. À la fin du iiie/ixe siècle, la frontière syro-byzantine se stabilisa progressivement sous les califes abbassides où se mit en place une guerre d’escarmouches et de petites expéditions. Pendant les années 350/960, les Byzantins lancèrent une contre-offensive vers le sud du Taurus, ce qui leur permit de reconquérir toute la plaine de Cilicie avec Tarse, al-Maṣṣīṣa, Aḏana, Antioche ainsi qu’une bonne partie des territoires du Taurus pour s’arrêter aux portes d’Alep26. Les émirs d’Alep et l’empereur signèrent alors un traité de paix au mois de ṣafar 359/décembre 969-janvier 970. Conservé par le cadi alépin Ibn al-ʿAdīm (587-660/1192-1262) dans sa chronique27, cet accord a permis de redéfinir les nouvelles places frontalières arabo-byzantines suite à la mise en place d’un véritable protectorat byzantin sur l’émirat d’Alep28. Les acteurs politiques en quête d’influence se multiplièrent pour gouverner ce territoire frontalier inédit, parmi lesquels on compte les empereurs byzantins, les califes abbassides de Bagdad et surtout les nouveaux califes fatimides du Caire et les émirs hamdanides puis mirdassides d’Alep. Cette reconfiguration des relations internationales montre que les types de frontières médiévales avaient la particularité d’être dissociées dans l’espace, aussi la frontière politique et territoriale ne passait parfois pas au même endroit que celle économique ou juridique, ce qui confirme la pertinence de l’expression de Catherine Holmes de « frontière feuilletée29 ».

Une frontière byzantine projetée et externalisée en terre d’Islam

Après le traité de Ṣafar, l’émirat d’Alep n’était pas intégré territorialement à l’Empire byzantin, la frontière politique et territoriale passait désormais entre Alep et Antioche30. Ce traité est néanmoins devenu un outil pour projeter et externaliser la frontière byzantine sur le territoire alépin notamment parce qu’il imposait aux émirs d’être l’avant-garde militaire et juridique pour protéger le territoire grec. En effet, les clauses 5 et 6 imposèrent aux émirs d’Alep de prévenir les autorités byzantines de toute attaque fomentée par les califes fatimides ou abbassides :

[5] S’il arrive que l’armée musulmane désire attaquer les Rūm-s, Qarġūyah devra les en empêcher en leur disant : « Ne passez pas par nos régions (baladinā). N’entrez pas dans la zone de trêve. » Si le chef de cette troupe refuse d’obéir, Qarġūyah devra le combattre et l’en empêcher, mais s’il en est incapable, il devra écrire au roi des Rūm-s et à Pierre le Stratopédarque (al-Ṭurbāzī) pour qu’ils lui envoient des troupes capables de les en empêcher. [6] Si les musulmans se trouvent dans la situation d’être face à une grande armée voulant attaquer leur région, ils devront écrire au roi des Rūm-s et au chef de l’armée grecque pour les prévenir afin qu’ils examinent quelle décision prendre31.

Dans la clause 7, les émirs devaient également réquisitionner leurs populations et leurs ressources agricoles au service des armées byzantines passant par Alep pour qu’elles puissent attaquer les califats fatimide ou abbaside :

[7] Si l’empereur ou le chef de l’armée grecque décident de faire une expédition en pays d’Islam, Bakǧ̣ūr devra aller à sa rencontre au lieu qui lui aura été désigné et devra les accompagner dans les régions en trêve, tout en empêchant les habitants de fuir leurs habitations afin que les soldats byzantins puissent acheter les provisions dont ils auraient besoin, à l’exception du foin qui devra être remis gratuitement selon le règlement en vigueur pour les troupes32.

L’émirat devint un véritable avant-poste frontalier démilitarisé et un État-tampon entre Byzance et l’Alep comme en témoigne la clause 16 :

[16] Les musulmans ne devront détruire aucune forteresse (ḥiṣn), ni en construire de nouvelles, et si l’une d’entre elles était détériorée, elle devrait être aussitôt réparée33.

Outre l’externalisation de la frontière militaire autour de l’émirat d’Alep, le traité de Ṣafar témoigne également d’une projection de la frontière juridique en imposant aux émirs un droit de poursuite. Ce dernier était déjà commun aux sociétés esclavagistes de l’Antiquité grecque et romaine qui imposait à une cité d’extrader les esclaves fugitifs ou recherchés pour des délits. Au droit de poursuite s’opposait le droit d’asile dont bénéficiait un criminel en fuite. Ce droit de poursuite était aussi appliqué en Occident lorsqu’un serf fugitif sortait des limites de sa seigneurie. Dans la société féodale occidentale, les conventions se sont multipliées entre les seigneurs voisins pour s’autoriser mutuellement à la poursuite des serfs en rupture de résidence34. Du côté de l’Islam, le droit de poursuite n’était pas totalement inconnu, sa mise en application dépendait des différentes écoles de jurisprudence (maḏhab, pl. maḏāhib). Alors que les juristes hanafites jugeaient impossible la protection et la punition légale des ressortissants musulmans en territoire étranger – ceux-ci n’étaient alors responsables que moralement –, les juristes chiites, hanbalites et chafiites postulaient au contraire qu’ils étaient également responsables et punissables d’un point de vue légal autorisant ainsi un pouvoir extraterritorial aux tribunaux islamiques35.

Si ce droit de poursuite existait déjà dans le droit romain, l’appliquer à une frontière internationale avec l’Islam est en revanche original. Avec les clauses 11, 12, 13 et 15 du traité de Ṣafar, les émirs d’Alep devaient arrêter tous les esclaves fugitifs, les espions et les voleurs qui auraient cherché à fuir dans l’émirat d’Alep pour échapper à la juridiction grecque :

[11] Si un esclave, musulman ou chrétien, homme ou femme, s’enfuit d’une région autre que celles qui ont été mentionnées, les musulmans ne devront pas le cacher, mais devront dévoiler son existence et le rendre à son maitre au prix de 36 dinars de rūmiyya pour un homme, 20 dinars pour une femme et 15 dinars pour un garçon ou une fille. Si le maître n’a pas de quoi l’acheter, l’émir lui prendra 3 dinars et le lui remettra. [12] Si l’esclave en fuite est baptisé, les musulmans n’auront pas le droit de s’en saisir, mais l’émir devra le rendre à son maître moyennant une caution et le lui remettra. [13] Si quelqu’un vole quelque chose en territoire grec et prend la fuite pour se cacher, l’émir devra le remettre au chef des soldats grecs pour qu’il le punisse. [...] [15] Si un espion venu des pays d’Islam pénètre en territoire des Rūm-s, il devra être capturé et mis en prison36.

L’empereur pouvait alors outrepasser légalement ses compétences juridiques grâce au traité pour assurer la surveillance pénale des fraudeurs ayant commis leurs méfaits en territoire byzantin. Pour se permettre un tel droit de poursuite des fraudeurs au-delà de ses frontières, l’Empire byzantin devait nécessairement déléguer son pouvoir juridique à l’émirat. Afin d’éviter un déséquilibre dans le contrôle des individus au-delà des frontières juridiques et territoriales byzantines, une collaboration transfrontalière était fondamentale.

La frontière juridique byzantine se prolongeait en territoire alépin également en raison de la protection que devaient les émirs d’Alep aux ressortissants byzantins, rappelant par ailleurs des règles de droit international déjà établies entre Byzance et l’Islam par l’amān (sauf-conduit) qui était délivré à toute personne venant commercer et voyager en paix dans un autre territoire. Les marchands chrétiens devaient ainsi être en priorité protégés pour garantir les relations économiques entre Byzance et Alep ; leurs caravanes devaient être escortées par les émirs entre Antioche et Alep :

[4] Aucun impôt de capitation (ǧ̣izya) ne pourra être demandé à un chrétien dans ces régions, sauf s’il y possède une habitation ou une exploitation agricole (ḍiʿa). [...] [14] Si un Grec pénètre en territoire islamique, il ne devra pas être empêché de vaquer à ses affaires. [...] [20] Lorsqu’une caravane arrivera du pays des Rūm-s en direction d’Alep, l’officier byzantin (zirwār) résidant à la frontière (ṭarf) devra en informer le prince d’Alep pour qu’il organise sa réception et son accompagnement jusqu’à Alep. Si la caravane grecque venait à être pillée, l’émir devra rembourser les pertes causées. De même, si le pillage était le fait de nomades (aʿrāb) ou de musulmans de la région de l’émir, celui-ci devra payer une amende équivalente aux pertes causées37.

L’émir était responsable personnellement de la sécurité frontalière et du comportement de ses sujets puisqu’il était même passible d’une amende lorsque la liberté de circulation des Byzantins dans l’émirat n’était pas garantie.

Aussi la délimitation des souverainetés alépine et byzantine était clairement définie comme en témoignent la clause 1 qui liste l’ensemble des nouvelles villes frontalières situées entre Alep et Antioche38 et la clause 8 où la souveraineté de l’émir était garantie et bien délimitée :

[8] L’émir devra se mettre au service des troupes grecques jusqu’à la frontière (ilā l-ḥaddi), mais dès qu’il la franchirait (ẖaraǧ̣at min al-ḥaddi), l’émir reviendra dans son territoire (ʿamaluhu)39.

En revanche, si la frontière politique et territoriale se situait indubitablement entre Alep et Antioche, l’émirat était devenu avec le traité de Ṣafar un État-tampon et un avant-poste militaire et juridique qui permettait à Byzance de se protéger notamment des territoires fatimides situés au sud de Homs et Tripoli. Nous pouvons une nouvelle fois légitimement parler de « frontière feuilletée » où s’échelonnait dans l’espace les différents types de délimitations.

Une collaboration transfrontalière assumée par les émirs mirdassides d’Alep

L’organisation de la répression de la révolte de Naṣr b. Mušarraf al-Rawādīfī dans les années 420/1030 est un bon exemple pour comprendre que la collaboration transfrontalière entre les émirs d’Alep et les empereurs byzantins fut assumée et effective et ne se réduisait pas à de simples directives théoriques issues d’un traité de paix. Naṣr b. Mušarraf était un notable syrien qui contrôlait l’arrière-pays de Lattaquié, une zone montagnarde (Ǧabal al-Rawādīf) située au sud d’Antioche et reconquise par les Byzantins mais peu maîtrisée. Cette zone où la souveraineté byzantine restait assez floue était stratégique pour les empereurs grecs car elle se situait à la frontière avec l’émirat d’Alep à l’est et le califat fatimide situé au sud, au niveau de Tripoli40.

Pour les Byzantins, l’objectif était d’éviter que Naṣr b. Mušarraf n’obéisse aux Fatimides car il tenait justement une zone que les souverains du Caire convoitaient pour reprendre Alep. Un sceau grec a été retrouvé au nom de Naṣr b. Mušarraf al-Rawādīfī avec comme inscription : البطريق نصر بن مشرف (al-baṭrīq Naṣr b. Mušarraf ; le patrice Naṣr b. Mušarraf)41. Cette dignité byzantine honorifique correspondait bien à celle que pouvait espérer un potentat local, et cela relevait des stratégies de contrôle utilisées par les pouvoirs centraux dans ces territoires frontaliers. Malgré ces privilèges, Naṣr b. Mušarraf n’hésita pas à désobéir aux Byzantins en construisant un réseau de forteresses pour mener la résistance contre le catépan d’Antioche Michel Spondylès avec l’aide des tribus locales entre 419/1029 et 423/103242. Allié avec le calife fatimide al-Ẓāhir (r. 411-427/1021-1036) et l’émir de Tripoli, al-Dizbirī, Naṣr b. Mušarraf s’empara de la forteresse de Bikisrā’īl43, il fit construire al-Manīqa44. Pendant ce temps, les Banū Aḥmar, dirigés par Ibn al-Aḥmar, édifièrent Balāṭunus45 et les Banū Ġannāǧ̣, dirigés par Ibn Kāšiḥ, construisirent à leur tour cinq autres forteresses46. Après la mort de Michel Spondylès en 422/1031, le catépan d’Antioche Nicétas commença une contre-offensive et parvint à reprendre l’intégralité de ces forteresses et à emprisonner leurs chefs en 423/103247.

Parallèlement à ces événements, l’émir mirdasside d’Alep, Nasr b. Ṣāliḥ (r. 419-429/1029-1038), aida à lutter contre cette rébellion en annexant à son territoire et au détriment d’Apamée le village de Ǧarīrīn pour limiter la puissance des rebelles et des Fatimides :

Puis [Nicétas] rentra à Antioche et prescrivit à Naṣr b. Ṡāliḥ, maître Alep, de se saisir de Ǧarīrīn, (le village) en question, et de l’annexer à sa province et à son pays. Naṣr obéit à cet ordre et les habitants de la forteresse d’Apamée éprouvèrent de grands dommages du fait que ce village était sorti de leurs mains48.

Cette action menée par l’émir d’Alep nous montre que les clauses du traité de Ṡafar signées plusieurs décennies auparavant avaient perduré et que les émirs mirdassides d’Alep acceptèrent de collaborer avec Byzance pour réprimer toute personne attentant à la sécurité de l’Empire grec. Il est aussi intéressant de remarquer que le village de Ǧarīrīn était situé sur le flanc oriental de la montagne du Rawādīf, donc placé sous la souveraineté de l’émir d’Alep, tandis que les Byzantins luttaient contre Naṣr b. Mušarraf par le versant nord depuis Antioche. On a donc là un exemple parfait de collaboration transfrontalière et d’application concrète de la clause 8 du traité de Ṣafar mentionnée ci-dessus qui incitait l’émir à aider les Byzantins uniquement sur son territoire de souveraineté et non au-delà49.

Dissociation des frontières politique et économique

Nous venons de voir que les frontières politique, militaire et juridique syro-byzantines étaient clairement dissociées dans l’espace sous l’effet du traité de Ṣafar. La frontière fiscale et économique entre Byzance et Alep était elle aussi projetée au-delà de la limite territoriale et politique située entre Alep et Antioche et venait se positionner sur le pourtour du territoire alépin face aux Fatimides et aux Abbassides. La clause 19 du traité de Ṣafar prévoyait une appropriation partielle puis complète des revenus douaniers d’Alep par l’Empire byzantin :

D’autre part, la dîme (al-ʿušr) sur ce qui provient du pays des Rūm-s devra être prélevée par un percepteur envoyé par le roi, qui siègera avec celui de Qarġūyah et Bakǧ̣ūr. Les percepteurs du roi prélèveront cette taxe sur toutes les marchandises en or, argent, brocart grec, soie grège, pierres précieuses, joyaux, perles et étoffes de soie fine (sundus). Sur les étoffes (ordinaires), les étoffes de lin, les étoffes de soie à fleurs de diverses couleurs (buzyūn), les bestiaux et autres marchandises, ce seront les percepteurs du chambellan et de Bakǧ̣ūr qui prélèveront la dîme. Après eux d’eux, tous ces droits seront perçus par les douaniers grecs.

Le droit islamique classique prévoyait différentes taxes commerciales : 10% sur les marchandises des Byzantins supérieures à 200 dirhams arrivant en territoire islamique et réciproquement ; 5% était perçu sur les marchandises des ḏimmī et 2,5% sur celles de musulmans50. La clause 19 du traité de Ṣafar mit fin à l’échelonnage des taxes en fonction de l’origine territoriale et de la religion du marchand disparut. Les émirs d’Alep recevaient désormais les revenus douaniers de toutes les marchandises ordinaires (moins de 200 dirhams) qui étaient toutes taxées à 10% même pour les musulmans ; tandis que les Byzantins recevaient 10% pour les produits de luxe.

Cette clause désavantageait considérablement les marchands musulmans qui allaient commercer en territoire byzantin puisqu’ils payaient toujours les 10% à leur entrée en territoire byzantin en raison de leur confession, mais ils devaient payer à leur retour par l’émirat d’Alep de nouveau 10%, à l’empereur, s’ils revenaient avec des marchandises luxueuses, et aux émirs d’Alep, s’ils revenaient avec des marchandises ordinaires. À l’inverse, cette clause avantageait d’autant plus l’Empire byzantin que les émirs d’Alep ne pouvaient prélever la dîme que sur les produits ordinaires contrairement à l’Empire grec qui s’appropriait les revenus douaniers sur les marchandises de luxe. Avant 359/969-970, même si les marchands musulmans étaient revenus avec des produits luxueux, ils n’auraient payé que 2,5% de taxe aux autorités musulmanes et non à l’empereur, et s’ils étaient revenus avec des produits ordinaires inférieurs à 200 dirhams, ils n’auraient rien eu à payer. L’Empire byzantin s’appropriait donc les revenus douaniers d’Alep à la fois à l’entrée et à la sortie des marchandises du territoire byzantin. L’émirat d’Alep se retrouvait ainsi comme détaché de la juridiction fiscale islamique par le traité de Ṣafar.

Cette clause a sans doute dû encourager les exportations des marchandises de luxe byzantines vers Alep. L’objectif était de faire des taxes douanières un circuit fermé : bénéficier de ces dernières à l’entrée et à la sortie des marchandises pour encourager l’exportation des produits byzantins. Désormais, les marchands musulmans avaient donc tout intérêt à contourner l’émirat d’Alep en passant par la route côtière vers la ville de Tripoli qui n’était pas concernée par le traité de Ṣafar, cela pour retourner en territoire sans être taxés de 10% comme à Alep51. Nous pouvons ainsi nous demander si la route littorale syrienne se développa après 359/969-970 si un tel contournement eut lieu.

L’étude des itinéraires commerciaux montre à quel point la politique byzantine privilégiant le régionalisme alépin modela l’espace frontalier alépin et le connecta à l’Empire byzantin. Entre les années 405/1015 et 414/1024, un blocus commercial fut imposé aux Fatimides par l’empereur byzantin Basile II (r. 365-415/976-1025), notamment en représailles des exactions commises contre les chrétiens par le calife fatimide al-Ḥākim (r. 385-411/996-1021). Ce blocus se justifiait également à l’échelle régionale compte tenu de l’influence fatimide grandissante sur la ville d’Alep52. Néanmoins, les émirs d’Alep, Ṣāliḥ b. Mirdās (r. 413-419/1023-1029)53 puis ʿAzīz al-Dawla (r. 406-412/1016-1022)54 demandèrent une exemption afin de pouvoir commercer avec l’Empire byzantin sur leur territoire. L’acceptation de ces deux demandes par Byzance fut la stratégie la plus efficace pour repousser les Fatimides d’Alep. Ce blocus servit essentiellement à renforcer l’application des clauses commerciales du traité de Ṣafar car il permettait de fermer la route littorale commerciale qui passait par Lattaquié et Tripoli au détriment des Fatimides auxquels l’émir d’Alep ʿAzīz al-Dawla avait fait défection. En demandant la levée du blocus sur le territoire alépin, le but pour les émirs était d’avoir l’exclusivité du commerce avec Byzance contre les Fatimides.

À travers cette fermeture des frontières commerciales, Tripoli était la première ville touchée et visée par l’Empire byzantin. Depuis 359/969-970, elle échappait à l’annexion fiscale byzantine. Un tel blocus obligea les marchands musulmans fatimides à passer et revenir par Alep qui était désormais le seul territoire ouvert au commerce byzantin grâce aux demandes de Ṣāliḥ b. Mirdās puis de ʿAzīz al-Dawla. Ce blocus consistait à supprimer tout bénéfice douanier pour le califat fatimide sur l’arrivée des marchandises byzantines et ainsi à renforcer le traité de Ṣafar. La seconde carte placée en annexe55 montre ainsi toute l’importance de la route caravanière entre Antioche et Alep, si précieuse que l’empereur Basile II (r. 365-415/976-1025) et le rebelle Bardas Sklèros (m. 380/991) livrèrent bataille dans les années 360/970 pour contrôler le commerce de la région56.

Cette étude de cas souligne l’apport de la cartographie dans le travail de l’historien. Les cartes présentées dans ce travail mettent en valeur les lieux où passaient les différentes frontières ainsi que leur dissociation spatiale. Grâce à ces outils de travail, nous percevons mieux les grandes dynamiques spatiales qui réorganisèrent le territoire frontalier après la reconquête byzantine. Deux espaces frontaliers se différencièrent : d’une part, l’émirat d’Alep concentrant les flux commerciaux ; et d’autre part, les montagnes littorales de Lattaquié, aux mains de tribus arabes montagnardes, qui furent marginalisées par le blocus et la répression. Une véritable stratégie d’évitement de cette zone fut mise en place par Byzance pour lutter contre ces populations rebelles et récompenser la fidélité des émirs alépins.